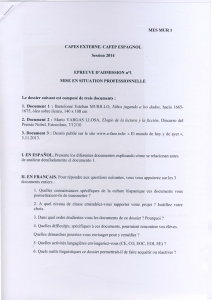

LE SOCLE ET LA LÉZARDE (ESPAGNE XVIIIe-XXe )

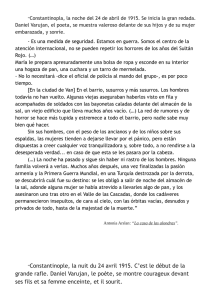

Anuncio