los chinos y otros cuentos, por alfonso hernández catá

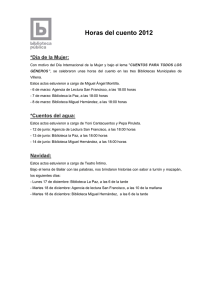

Anuncio