WP5 ENGUERA 1 Strategic Paper front ESTotal

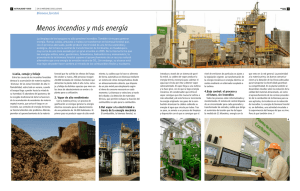

Anuncio