Descargar este archivo PDF

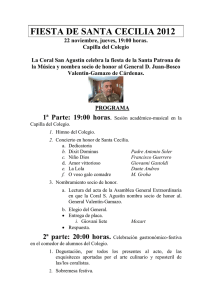

Anuncio