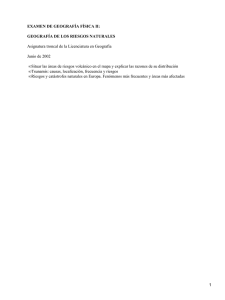

XEOGRAFÍA • 11

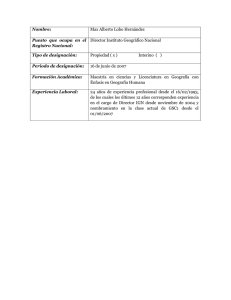

Anuncio