Descargar revista - Ibero Publicaciones

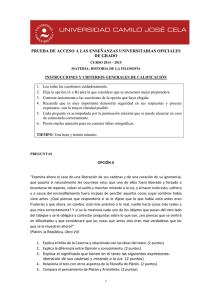

Anuncio