dinámica poscomunista: democratización y competitividad.

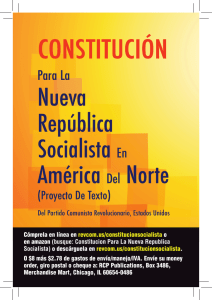

Anuncio