vol 113. El exilio republicano español en la sociedad dominicana

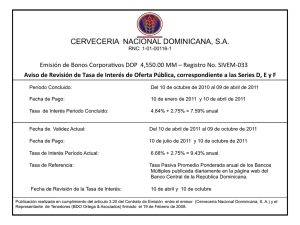

Anuncio