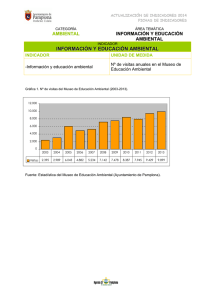

La vida pública del Museo Nacional de México a través

Anuncio