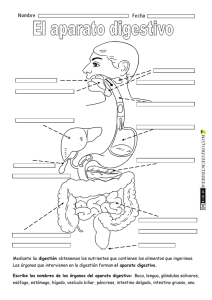

Unidades asistenciales del aparato digestivo

Anuncio