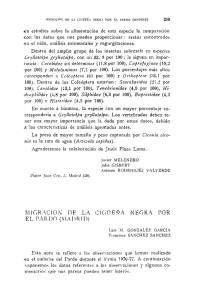

El vuelo de las ciguenas - Jean-Christophe Grange

Anuncio