[P][W] T. L. His. Iraolagoitia, Gonzalo Pablo

Anuncio

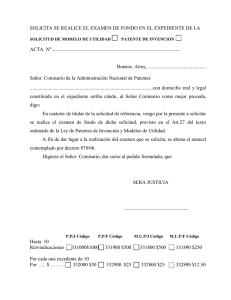

![[P][W] T. L. His. Iraolagoitia, Gonzalo Pablo](http://s2.studylib.es/store/data/007914443_1-7896525817cac136fec87308f22a6243-768x994.png)