La venganza de los gnomos

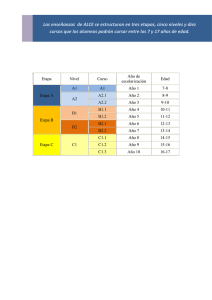

Anuncio