Reunión 2014 Documento PDF - Inicio

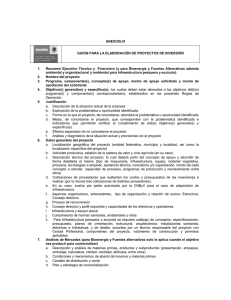

Anuncio