El ritual de la sombra

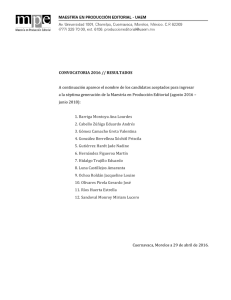

Anuncio