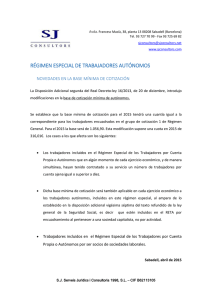

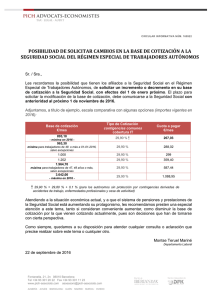

Guía del Trabajador Autónomo

Anuncio