[P][W] M. Edu Gabriel Buriano

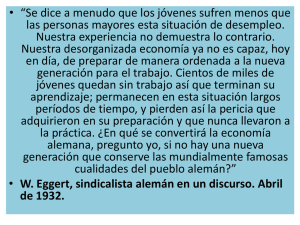

Anuncio

![[P][W] M. Edu Gabriel Buriano](http://s2.studylib.es/store/data/007877067_1-5b780a226c4683dd56187a76884e7ace-768x994.png)