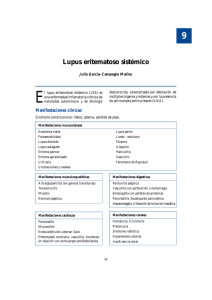

LES

Anuncio