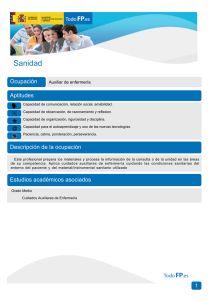

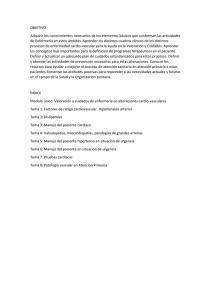

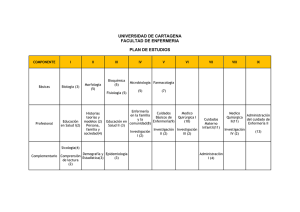

Plan de cuidados estandarizado - TAuja

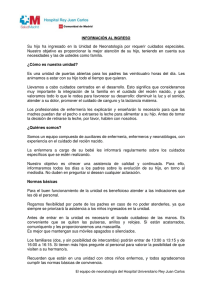

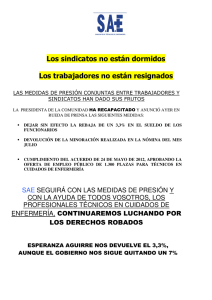

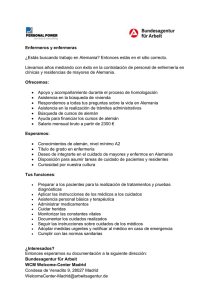

Anuncio