íû ‹ f‹§ ¥ ® ¥ ®

Anuncio

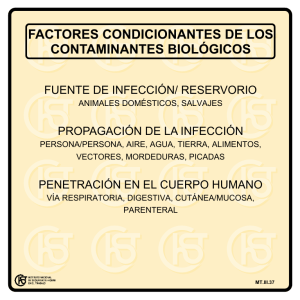

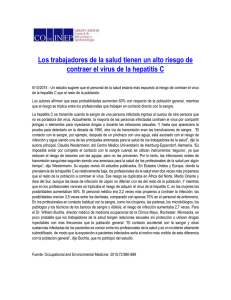

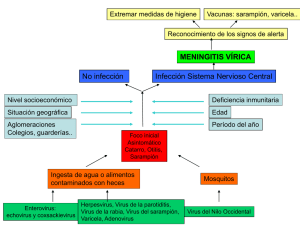

ACTUALIDADES EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DR. GERARDO CASANOVA ROMAN INTRODUCCION. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un grupo muy variado de entidades infecciosas, cuya etiología y patogenia es diversa, teniendo en común que son adquiridas a través de la relación sexual, aunque no necesariamente esta es su única vía de transmisión. Se han descrito más de 30 enfermedades bacterianas, virales y parasitarias que pueden ser transmitidas por vía sexual. Estas infecciones representan, a nivel mundial, un problema de salud importante, que a pesar de los avances médicos, continúan siendo una causa frecuente de morbilidad y de afectación al bienestar de la población. El riesgo mayor de padecer una enfermedad de este tipo ocurre en los individuos con vida sexualmente activa y en niños nacidos de mujeres infectadas. Las ITS son tan antiguas como la humanidad misma, vestigios de este tipo de padecimientos se encuentran en papiros del antiguo Egipto y en escritos del antiguo testamento. El estudio de estas infecciones corren al paralelo con el desarrollo mismo de la medicina. El espectro de las ITS de ha incrementado en los últimos años, tanto por la identificación de nuevos agentes etiológicos, como por el reconocimiento de la transmisión sexual de microorganismos (MO) ya conocidos. En el momento actual en prácticamente todas las especialidades médicas se encuentran problemas relacionados con las ITS. EPIDEMIOLOGIA Y ETIOLOGIA. Dos fenómenos sociales han venido a incrementar la frecuencia general de las ITS, en primer lugar la liberalización de la conducta sexual de las sociedades, y en segundo, el incremento importante de la drogadicción, que ha llevado a que en muchos casos se intercambie sexo por droga. Estos fenómenos aunados a los movimientos migratorios, a la caída global del nivel de vida en muchos países que repercute en una disminución en el gasto en salud pública y la identificación de nuevos MO patógenos para el hombre, han condicionado que el momento actual se viva una pandemia de las ITS. En general la prevalencia de ITS es mayor entre residentes de zonas urbanas, en individuos no casados y en adultos jóvenes. La diseminación de una infección transmitida sexualmente depende del promedio de nuevos casos generados por una persona infectada; este fenómeno puede describirse en términos de la razón caso-reproducción (Ro), en el cual para la aparición de una ITS depende de: eficacia de la transmisión (a), la tasa promedio de parejas sexuales (b) y el tiempo promedio de infectividad de la enfermedad (c); entre mayor sea el valor de Ro existira un potencial más alto de diseminación de la infección: Ro = abc. Se ha establecido que en el mundo anualmente ocurren más de 300 millones de nuevos casos de infecciones relacionadas a transmisión sexual en individuos entre 15 y 49 años de edad, de estos cerca de 35 millones ocurren en la región de Latinoamérica y del Caribe. Las cifras que anteriormente se mencionan son solo estimaciones, ya que diversos factores influyen en que no se conozca la cifra real de ocurrencia de ITS. Entre estos factores podemos mencionar que, existen muchos casos en que el curso de la infección es subclínico y el individuo afectado no acude a tratamiento médico, por ejemplo las estimaciones indican que del 70 al 75% de mujeres con infección por Chlamydia trachomatis cursan asintomáticas; otros pacientes recurren a la automedicación, el estigma social que representan estas infecciones ocasiona que un número importante de la población afectada no acuda a servicio de salud para su tratamiento y finalmente en muchos países el sistema de notificación de ITS es deficiente, lo que ocasiona un subregistro importante de las enfermedades notificables. A pesar de la deficiencia en la información, las cifras que ha proporcionado la Organización Mundial de la salud (OMS) nos permite tener una idea sobre el impacto de las ITS en el mundo. Para el año de 1995 la OMS informó 89.1 millones de nuevas infecciones por C. trachomatis, 62.2 millones de casos de gonorrea, 12.2 millones de casos de sífilis y 167.2 millones de casos de tricomoniasis. Geográficamente, la gran mayoría de nuevas infecciones ocurren en los países en vías de desarrollo, de los cuales los países del sureste asiático aportan el 45.6% de los casos, seguidos por los países de África con el 19.7% y los de Latinoamérica y el caribe con el 10.9%. En datos obtenidos de una encuesta sobre comportamiento sexual en la ciudad de México, de 1992 a 1993, el 10% de las personas con vida sexual activa reconocieron el antecedente de haber padecido una ITS. La etiología actual de las ITS es muy diversa, en el CUADRO I se muestra una clasificación de las ITS de acuerdo a su agente causal. Durante muchos años la sífilis y la gonorrea fueron las únicas enfermedades reconocidas como de transmisión sexual. Con la aparición de la penicilina la incidencia de la sífilis se redujo. La gonorrea presentó un incremento en su número de casos durante el período de 1960 a 1970, descendió a partir de los 80's; aunque en el momento actual el surgimiento de cepas de Neisseria gonorrhoeae resistentes a penicilina en Estados Unidos han ocasionado un nuevo incremento a nivel local. En las últimas dos décadas Chlamydia trachomatis y los mycoplasmas genitales han surgido como agentes importantes dentro de las ITS, actualmente superan en frecuencia tanto a la sífilis como a la gonorrea. A partir de los años 70's ha habido un incremento de las infecciones de origen viral, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus herpes simple (HVS), el citomegalovirus (CMV) y el virus del papiloma humano (VPH). PATOGENESIS Y PATOFISIOLOGIA. Las mucosas de los órganos genitales constituyen la principal vía de entrada de los MO causales de las ITS. Las mucosas tienen, en comparación con la piel, una menor capacidad como barrera de protección contra el medio. Durante el trauma de la relación sexual, se producen lesiones, en la mayoría de casos microscópicas, con las cuales se pierde la integridad de la piel y mucosas de los órganos genitales, permitiéndose de esta manera el ingreso de agentes causales de ITS. Los mecanismos de transmisión de las ITS consisten en: 1) contacto con lesiones ulcerosas, vesiculares o neoformaciones ricas en microorganismos infectantes, como es el caso de la sífilis primaria, el herpes genital o los condilomas acuminados. 2) contacto con secreciones cervicovaginales o semen que contienen los agentes infecciosos, como en la infección por Chlamydia trachomatis, mycoplasmas genitales o la tricomoniasis. 3) contacto con sangre o secreciones genitales que contienen agentes infecciosos, como el VIH, el CMV o el virus de la hepatitis B (VHB). Las ITS presentan con cuatro patrones de enfermedad; el primero es una infección sistémica, en la que después del ingreso los microorganismos se distribuyen a todo el organismo, afectando diversos órganos y sistemas; como en los casos de sífilis, infección por el VIH, infección por el CMV y la infección por el VHB. El segundo patrón es una infección local, en la cual la afectación del hospedero es únicamente a nivel del aparato genital, este es el caso de la tricomoniasis, el herpes genital, la condilomatosis y la infección por ectoparásitos. El tercer patrón de enfermedad es una afectación local con diseminación regional, principalmente a nivel linfático o por contigüidad tanto a órganos genitales internos como a región inguinal o periné, como son los casos de linfogranuloma venéreo, chancroide, granuloma inguinal y la enfermedad pélvica inflamatoria. El cuarto patrón de enfermedad es una lesión local con fenómenos inflamatorios reactivos, como la uretritis por Chlamydia trachomatis y mycoplasmas genitales que pueden ocasionar artritis reactiva o un síndrome de Reiter, y la gonorrea que puede ocasionar perihepatitis. CUADRO CLINICO Y COMPLICACIONES. Las ITS se pueden agrupar de acuerdo al tipo de manifestaciones clínicas que ocasionan, en: 1) Infecciones cuya manifestación principal son las úlceras genitales, como sífilis primaria, chancroide y herpes genital. 2) Infecciones principalmente manifestadas por vesículas genitales, como es el caso de herpes genital. 3) Infecciones que se manifiestan como neoformaciones, como el condiloma acuminado y el molusco contagioso. 4) Infecciones caracterizadas por secreción uretral o cervicovaginal, como la tricomoniasis, la cervicitis por C. trachomatis, uretritis por mycoplasmas genitales y gonorrea. 5) Infecciones con lesiones combinadas, como es el caso del linfogranuloma venereo en que se puede encontrar úlceras genitales, linfadenopatía y secreción uretral o cervical; el granuloma inguinal con úlceras genitales más tumoraciones inguinales, y el chancroide que cursa con úlcera genital, linfadenopatías y secreción uretral. 6) Infecciones con manifestaciones sistémicas, como son los casos de la infección por el VIH que puede causar: encefalitis, neuritis periférica y manifestaciones dermatológicas; la infección por el CMV que causa: neumonitis, nefritis, necrosis de glándulas suprarrenales, hepatitis y retinitis y la infección por el VHB que ocasiona hepatitis viral aguda o crónica. 7) Parasitosis, entre las que se incluyen la pediculosis y la sarna. La evolución y posibilidad de complicaciones de las ITS son diversas, su aparición depende de la naturaleza propia de cada infección, de los órganos afectados y de las condiciones propias de cada hospedero. Entre las infecciones, cuyo impacto sobre la salud de los individuos infectados es mayor y que pueden cursar con un mayor número de complicaciones, se encuentran las siguientes: SIFILIS. La manifestación de la fase primaria es una lesión ulcerativa genital, conocida como chancro. Las características clínicas del chancro sifilítico incluyen: poco doloroso, bordes bien delimitados e indurados, fondo de la úlcera limpio, sin secreción purulenta, generalmente es una lesión única, aunque algunos individuos pueden presentar más de una lésión. El chancro se suele acompañar de adenomegalias unilaterales pero no existe secreción transuretral. Esta lesión contiene una cantidad importante de treponemas, por lo que es muy infectante. La sífilis secundaria, es una fase sistémica con treponemia importante; con manifestaciones, que aunque en la mayoría de ocasiones cursan de manera subclínica, incluyen hepatitis, alteraciones en las características del líquido cefalorraquideo, datos de nefritis y manifestaciones cutáneas. Las lesiones cutáneas incluyen una exantema maculo-papular de evolución autolimitada, de distribución extensa que incluye palmas de manos y plantas de pies. Aunque en este momento la frecuencia ha disminuído, la evolución hasta un estadio terciario ocasiona afectación cardiovascular con el desarrollo de aneurismas a nivel de la aorta, osteoarticular con la formación de la articulación de Charcot, cutánea con la aparición de lesiones conocidas como gomas y neurológica, manifestada por tabes dorsal y neuropatía periférica. GONORREA. La manifestación más común es la uretritis, aunque en mujeres puede haber un curso subclínico. En hombres de manera habitual la secreción transuretral es abundante y su característica es francamente purulenta, aunque manifestaciones como disuria o ardor al orinar son poco importantes. El método diagnóstico más rápido es la tinción de Gram de la secreción transuretral, en que se observan diplococos Gram negativos dentro de leucocitos polimorfonucleares. Para el aislamiento bacteriológico se requiere sembrar las muestras en medios de cultivo enriquecidos y con antibióticos, con el medio de Thayer-Martin. En la mujer, a nivel genital, la gonorrea puede llevar al desarrollo enfermedad pélvica inflamatoria, mientras que en el hombre puede producir estenosis uretral o prostatitis crónica. Algunas pacientes presentan manifestaciones extragenitales de la gonorrea, como es la perihepatitis con el desarrollo de adherencias a este nivel. La complicación más frecuente extragenital es la artritis séptica, la cual es más común en mujeres, suele ser monoarticular y acompañarse de secreción transvaginal. Los recién nacidos hijos de mujeres con gonorrea pueden desarrollar una infección conjuntival. En problemas más importante en el caso de gonorrea es el surgimiento partir de la década de 1970, de cepas de Neisseria gonorrhoeae resistente a penicilina, fue un problema que inicialmente se manejó con un incremento en las dosis de penicilina utilizadas, pero en que posteriormente se observó la aparición de cepas de N. gonorrhoeae resistentes aún a esta medida; este es un fenómeno ocasionado por la producción de betalactamasas. En el momento actual, aunque con menor frecuencia, se han descrito cepas de N. gonorrhoeae resistentes a tetraciclinas que es un fenómeno mediado cromosómicamente, y otras cepas resistentes a quinolonas. El patrón de resistencia antimicrobiana varía ampliamente, es mayor en países en que los tratamiento suelen ser incompletos, donde no existen facilidades adecuadas para establecer el diagnóstico de la infección, donde la prevalencia de las ITS es mayor y donde no existe una regulación adecuada para el uso de antimicrobianos. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. Entre las ITS que en los últimos años su incidencia se ha incrementado de manera más importante está la infección por el VPH. En algunos países se ha informado que hasta el 50% de las mujeres sexualmente activas están infectadas. En los años recientes se ha reevaluado el papel de la infección por el VHP, sobre todo por su asociación con el cáncer cervicouterino. Con base a la hibridación del ADN del virus existen aproximadamente 40 tipos de VPH, de estos, los tipos 16 y 18 son los que tienen mayor asociación al desarrollo de cáncer. La infección por este virus ocasiona tejido de neoformación que clínicamente se pueden manifestar como a) verrugas vulgares, lesión no relacionada a transmisión sexual, b) verruga geniales o condilomas acuminados, que es la manifestación más frecuente de infección por el VPH de tipo sexual y c) infección cervical, que se relaciona a cambios displásicos y evolución a neoplasia intraepitelial. La mayoría de infecciones son efectivamente controladas mediante la participación del sistema inmune del hospedero, no obstante, en el momento actual se desconocen marcadores moleculares que identifiquen lesiones premalignas, ni a individuos que se encuentre en mayor riesgo para el desarrollo de carcinoma in situ o cáncer cervical invasivo. En los años recientes, el esfuerzo para el control de la infección por el VPH se ha centrado en identifica y establecer medidas de prevención. Una medida de prevención particularmente atractiva, es el desarrollo de una vacuna. La prevención de la infección obtenida por la vacuna conllevaría un impacto en la incidencia de cáncer del tracto genital. Para lograr una reducción substancial en la incidencia de cáncer y en el desarrollo de lesiones escamosas intraepiteliales, sería necesario que la vacuna que se desarrolle sea multivalente, ya que se conoce que cuatro a cinco tipos de VPH son los responsables del 80% de los cánceres (tipos 16, 18, 31, 33 y 45). Actualmente existen varias dudas a cerca de la factibilidad del desarrollo de una vacuna, la principal es que la respuesta inmune al VPH aún es entendida pobremente, además que los mecanismos específicos del hospedero para limitar la proliferación del VPH tampoco son claros. Debido a que un número importante de individuos ya se encuentran infectados por el VPH y a que la infección por este virus es resistente al tratamiento convencional con agentes antivirales o quimioterápicos, otro punto de interés es el desarrollo de una vacuna de tipo terapéutico. Habría tres objetivos que tendría que cumplir esta vacuna. 1) eliminar las células cancerosas residuales, 2) lograr la regresión de las lesiones escamosas cervicales o de los condilomas existentes y 3) prevenir la progresión de la infección a una lesión de riesgo alto para cáncer. En el momento actual dos preguntas de mayor importancia se mantienen sin contestación, una es cual sería el antígeno del VPH para utilizarse en este tipo de vacuna, y la segunda pregunta consiste en que tipo de respuestas inmunológicas interviene en la regresión de las lesiones. VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA. La infección por el VIH constituye la infección que más ha impactado a la sociedad en el siglo XX, en el momento actual constituye una pandemia en la que prácticamente todos los países del mundo han reportado casos de la infección entre su población. La evolución de la infección comprende varias etapas, la primera de ellas es una infección aguda, autolimitada en que las manifestaciones principales son fiebre, adenomegalias múltiples, exantema y en algunos pacientes datos de encefalitis. Posteriormente los pacientes evolucionan hacia una fase de latencia, en la cual se encuentran libres de síntomas y su estado general es normal; la duración de esta etapa es variable, en la mayoría de los casos son varios años. En su etapa final, la infección lleva al desarrollo del SIDA, entidad caracterizada por inmunosupresión severa, la que condiciona que el individuo infectado se complique por una parte con infecciones oportunistas, como: neumonía por Neumocystis carinii, toxoplasmosis o tuberculosis; y por otra, que tenga una suceptibilidad mayor al desarrollo de con varios tipos de cánceres, como el sarcoma de Kaposi o linfomas no Hodgkin. En el momento actual existen diversos agentes antivirales que han mostrado ser efectivos en controlar la progresión de la infección, evitando la replicación viral y la infección de otras células por el VIH. Se considera que el tratamiento ideal requiere la combinación de varios de estos medicamentos; el CDC de los EUA recomienda que debe utilizarse la combinación de tres antivirales: dos inhibidores de transcriptas inversa del tipo análogos nucleótidos más un inhibidor de proteasas o bien dos inhibidores de transcriptas inversa del tipo análogos nucleótidos más un inhibidor de transcriptasa inversa no análogo nucleósido. Entre los agentes antirretrovirales análogos nucleósidos, disponibles en el comercio se encuentran: zidovudina, didanocina (DDI), zalcitavina (DDC), stavudina (D4T) y lamivudina (3TC). Los inihibidores de proteasas a los que se tiene acceso en nuestro medio son: indinavir, ritonavir, nelfinavir y saquinavir. El único inhibidor de transcriptasa inversa no análogo nucleósido que se encuentra en nuestro medio es nevirapime. El objetivo del tratamiento es mantener la cantidad de VIH circulantes en sangre a niveles indetectables. El momento del inicio de tratamiento antiviral no ha sido bien definido, existen autores que prefieren un inicio temprano, argumentando que se evita que el paciente presente deterioro previo al inicio del tratamiento, que manteniendo niveles séricos muy bajos del VIH es menor probable el surgimiento de cepas resistentes a los antivirales y que de esta manera se evita la progresión de la infección hasta estadios en que exista inmunosupresión y por lo tanto no se requerirá el uso de otros antimicrobianos para tratar infecciones de tipo oportunista. Un segundo grupo de autores prefieren un inicio más tardío del tratamiento, cuando el paciente presente manifestaciones clínicas de la enfermedad o bien cuando exista una cuenta de linfocitos CD4 menor a 500/ml; entre los argumentos para la conducta de estos autores están que se desconoce el tiempo por el cual el paciente se mantendrá en la fase de latencia sin enfermedad y que puede recibir tratamiento por años antes de realmente necesitarlo, que la exposición a antivirales favorece el desarrollo de resistencia y que la capacidad económica de los pacientes es limitada para mantener un tratamiento de costo alto por tiempo indefinido. Existen algunas condiciones en las que no hay controversia en cuanto al uso de los agentes antirretrovirales, estas son: 1) toda paciente seropositiva al VIH embarazada deber recibir tratamiento, cuando menos con zidovudina como monoterapia durante su gestación; 2) durante la fase de infección aguda se debe indicar tratamiento triple para evitar al máximo la diseminación del virus a diferentes células y órganos del individuo infectado; 3) los pacientes con síntomas de enfermedad deber recibir tratamiento. VIRUS DE LA HEPATITIS TIPO B. Es un virus altamente infectante que se transmite principalmente por el contacto con sangre contaminada. La transfusión fue por muchos años la principal vía de transmisión, en este momento por el control de las sangres a transfundirse, estudiándose la presencia de este virus en la sangre antes de transfundirse la transmisión por esta vía se ha reducido, aunque en los EUA aún representa cerca del 1% de total de casos de hepatitis B. Una segunda vía de transmisión del VHB es la sexual, con el control de la transmisión por vía de la transfusión, el contagio por la relación sexual ha tomado mayor importancia; prácticamente todos los individuos parejas sexuales de personas portadoras crónicas del VHB también están infectadas. El uso de drogas intravenosa también representa un riesgo para el contagio del VHB. La infección aguda se caracteriza por ictericia, astenia, hiporexia, nausea, hepatomegalia, hepatalgia, alteraciones en el patrón del sueño y algunas manifestaciones extrahepáticas, como artralgias. Desde el punto de vista del laboratorio existe alteración de las pruebas de función hepática (PFH), con elevación de transminasas a valores superiores a 10 veces los normales, hiperbilirrubinemia, fosfatasa alcalina alta y puede ocurrir prolongación del tiempo de protrombina. Un 10 a un 15 por ciento de los individuos con hepatitis viral aguda tipo B, evolucionará a una infección crónica. La infección crónica se divide en: 1) estado de portador, manifestado únicamente por la presencia en suero del AgsHB, no existe daño hepático progresivo pero los individuos pueden transmitir la infección. 2) hepatitis crónica persistente, en la cual las alteraciones de las PFH se mantienen por más de 6 meses, pero no existe progresión del daño hepático. 3) Hepatitis crónica activa (HCA), en la que hay replicación viral importante, daño hepático progresivo y en suero se encuentra AgeHB, actividad de la DNA polimerasa del VHB y DNA viral. La evolución de la HCA es hacia la cirrosis o el cáncer hepatocelular. La diferenciación entre una HCA con una hepatitis crónica persistente únicamente se puede llevar a cabo mediante el estudio histopatológico de una biopsia de hígado. En este momento es posible ofrecer una opción terapéutica a los pacientes con HCA, esta consiste en el uso de interferón alfa, el cual se ha obtenido de manera recombinante utilizando técnicas de biología molecular. Aproximadamente el 50% de los pacientes con HCA tratados con inferferón alfa responderá al tratamiento, habiendo seroconversión (aparición de anticuerpos contra el AgeHB y negativización de este antígeno), desaparición de la actividad de la DNA polimerasa del VHB y del DNA viral, corrección de las anormalidades de las PFH y de las alteraciones observadas en la biopsia hepática. Un 25% de los pacientes restantes responderá a un segundo esquema de tratamiento y habra un 25% de paciente que no presenten respuesta terapéutica adecuada. Se está utilizando la combinación de interferón alfa con lamivudina (3TC) con la intención de aumentar el número de pacientes con HCA en que se logre curación. CITOMEGALOVIRUS. Es un virus ampliamente distribuido en la naturaleza y con el cual el hombre está en contacto desde etapas tempranas de la vida. El 90% de la población a los 20 años de edad tiene anticuerpos contra este virus. En personas inmunocompetentes ocasiona cuadros autolimitados, similares a un episodio gripal; pero en aquellas personas con algún problema de inmunocompromiso puede llevar incluso a la muerte. Este virus es una de las principales causas de morbi-mortalidad entre los pacientes transplantados, en los que reciben medicamentos inmunosupresores y en pacientes con SIDA. En este último tipo de pacientes, CMV causa infecciones sistémicas que incluyen el desarrollo de nefritis, enteritis, coriorretinitis, neumonitis, hepatitis, necrosis de glándulas suprarrenales y afectación a sistema nerviosos central. Otro grupo de riesgo son las mujeres embarazadas, la infección por CMV es la infección congénita más frecuente, pero para que además de infección ocurra daño a los fetos, la infección durante el embarazo debe de corresponder al primer episodio de infección por CMV en la madre. Los anticuerpos que se producen como resultado de un contacto previo con CMV no protegen contra el desarrollo de una nueva infección, pero si reducen la posibilidad de daño fetal. El riesgo de daño en los recién nacidos, cuya madre presentó su primera infección por CMV durante el embarazo es aproximadamente del 3%, mientras que las mujeres que ya cuentan con anticuerpos y presentan infección durante la gestación, tienen un riesgo de daño fetal de solo el 0.3%. CHLAMYDIA TRACHOMATIS. Es una de las bacterias, que en la última década, ha tenido un incremento mayor en su incidencia de presentación. Por muchos años la importancia de esta bacteria se consideró en relación a ser el agente etiológico del linfogranuloma venéreo y del tracoma; pero en los últimos años el impacto de esta infección se incrementó al identificarse a C. trachomatis como uno de los agentes causales de uretritis inespecífica y de cervicovaginitis. En este momento C. trachomatis es uno de los agentes de transmisión sexual más frecuentemente identificados. Una de las causas por la cual ha ocurrido el incremento en el número de casos de infección por C. trachomatis, es que muchos paciente presentan una enfermedad subclínica o con síntomas leves, por lo que no acuden al médico ni reciben un tratamiento adecuado. Por el momento, no existe el problema de resistencia de esta bacteria a los antimicrobianos, incluso con el advenimiento de nuevos macrólidos el espectro de antimicrobianos con acción contra C. trachomatis se ha incrementado. Los casos de uretritis o cervicitis ocasionados por C. trachomatis se pueden complicar con diseminación de la infección y desarrollo de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) en la mujer o prostatitis en el hombre. Se ha identificado que la EPI puede ocasionar problemas de esterilidad, al ocurrir oclusión tubaria como resultado de la reacción inflamatoria que existe durante la infección aguda. Otra complicación identificada de la EPI es el embarazo ectópico. MYCOPLASMAS GENITALES. Los mycoplasmas son las bacterias de menor tamaño que existen además de no contar con pared celular. En humanos se han aislado 16 especies de mycoplasmas, de ellos seis especies han correspondido a infecciones genitales. M. hominis, Ureaplasma urealyticum, M. genitalium son los más frecuentemente identificados, mientras que M. penetrans, M. fermentans y M. spermatophilum se han aislado solo de manera ocasional. La entidad clínica que con mayor frecuencia ocasionan es la uretritis inespecífica; aunque en algunas personas asintomáticas se pueden aislar este tipo de bacterias, por lo que algunos autores las han considerado como parte de la flora del tracto genital. No obstante, en dos tercios de mujeres con vaginosis bacteriana se aisla M. hominis, en comparación de solo el 10% de aislamiento de esta bacteria mujeres normales; por otra parte se ha aislado M. hominis del 10% de pacientes con salpingitis diagnosticada por laparoscopía. La asociación identificada entre M. hominis con vaginosis bacteriana en mujeres es un punto importante para considerar esta bacteria como patógena. M. genitalium se ha aislado hasta en el 20% de hombres con uretritis recurrente. Los mycoplasmas además su asociación con la enfermedad pélvica inflamatoria, en hombres se han relacionado con problemas de infertilidad, con alteraciones en la calidad del semen. En el CUADRO II se muestran las especies de mycoplasmas que se han relacionada con diferentes entidades infecciosas y la intensidad de la evidencia de esta asociación. CHANCROIDE. También denominado chancro blando, es una infección ocasionada por el Haemophilus ducreyi. Ocasiona una úlcera genital (chancro), que a diferencia del chancro sifilítico, es dolorosa, con bordes irregulares no indurados y con un fondo sucio, suelen acompañarse de linfadenopatía regional. Las adenomegalias inguinales en ocasiones pueden tener un drenaje espontáneo de material purulento. Si no se trata oportunamente lleva a pérdida importante de la continuidad de la piel, con defectos anatómicos posteriores. Aproximadamente el 10% de las personas con chancroide están también infectadas por T. pallidum o por el virus herpes simple. El diagnóstico definitivo se logra con el aislamiento de H. ducreyi, pero en la actualidad, de manera comercial no se cuentan con medios de cultivo enriquecidos que permitan el aislamiento de esta bacteria. Estos medios se utilizan solamente a nivel experimental y han mostrado una sensibilidad superior al 80%. Una prueba de PCR pronto podrá ser utilizada en la clínica. HERPES GENITAL. El agente causal más frecuente del herpes genital es el virus del herpes simple tipo II (VHS), el cual ocasiona una infección latente con episodios recurrentes periódicos. En los EUA se reportan cerca de 500,000 nuevos casos de herpes genital al año. La enfermedad se caracteriza por la parición de lesiones vesiculares en los órganos genitales externos y en periné, las cuales son dolorosas y que en su evolución pueden romperse y formar úlceras genitales superficiales. El problema principal de los pacientes afectados de herpes genital es la recurrencia de los episodios agudos, hay pacientes que presentan un cuadro agudo una vez al año o incluso después de varios años, pero existen pacientes que presentan varios episodios de herpes genital al año, que incluso ocasionan una alteración en su vida de relación. Es en este último tipo de pacientes en quienes está más indicado el tratamiento antiviral, el cual consiste en un esquema profiláctico, en que se administra una dosis pequeña del antiviral, pero que se mantienen por un periodo largo de tiempo, el cual generalmente es de un año. Los antivirales útiles para el tratamiento del herpes genital son acyclovir, valaciclovir y famciclovir. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. Los estudios diagnósticos de las ITS consisten, de manera general, en los siguientes métodos: 1) Visualización del microorganismo, mediante frotis en fresco, estudios citológicos, microscopía de campo obscuro, microscopía de inmunofluorescencia o biopsia. 2) Aislamiento de los microorganismos, mediante cultivos bacteriológicos y cultivos celulares para virus y C. trachomatis. 3) Métodos inmunológicos, con la determinación de anticuerpos séricos contra los agentes patógenos o la detección de antígenos de los MO. 4) Técnicas de biología molecular, como hibridación del ADN mediante sondas radioactivas, o el uso de la reacción en cadena de la polimerasa. En el CUADRO III se muestran diversos estudios de laboratorio utilizados en el diagnóstico de las ITS. Al comprender el grupo de infecciones transmitidas por vía sexual un grupo muy amplio de agentes etiológicos, los esquemas de tratamiento son muy variados, en los CUADROS IV a VI se describen los tratamientos indicados para cada una de las infecciones de transmisión sexual. MEDIDAS PREVENTIVAS. El control del incremento de la prevalencia de la ITS es una prioridad de salud pública. El advenimiento de la infección por el VIH ha ocasionado el interés por la infecciones sexualmente transmitidas se haya incrementado, tanto por las organizaciones responsables de promover los niveles de salud de la población, como por los individuos mismos. La prevención y el control de las ITS se basa en cinco conceptos primordiales: 1) Educación a la población general, con énfasis en personas o grupos de riesgo. 2) Detección de personas infectadas asintomáticas. 3) Diagnóstico y tratamiento efectivos. En la mayoría de los casos de las ITS de etiología bacteriana, existen varias posibilidades terapéuticas; es importante que además de la indicación del tratamiento se pueda asegurar la accesibilidad de los medicamentos a los pacientes, así como confirmar el cumplimiento terapéutico. 4) Evaluación y tratamiento de las parejas sexuales de los individuos infectados. En la mayoría de los casos, las parejas sexuales deben ser examinadas; cuando exista la posibilidad de exposición a una infección transmitida sexualmente diagnosticada en uno de los miembros de la pareja, debe proporcionarse el tratamiento indicado al otro miembro de la pareja aún cuando no existan síntomas clínicos de enfermedad. 5) Vacunación preexposición de personas en riesgo de ITS prevenibles por vacunación; aunque actualmente solo se cuenta con la vacuna contra el VHB, es esperado que en un futuro próximo se cuente con nuevas vacunas que prevengan infecciones ocasionadas por microorganismos transmitidos sexualmente. La conducta sexual es un factor determinante para la prevención de las ITS. Algunas medidas que pueden influir para modificar conductas de riesgo para la adquisición de ITS comprenden: 1) información extensa a la población sobre los riesgos que conllevan las conductas sexuales de riesgo y 2) educación a cerca de las prácticas de sexo seguro, además de una educación sexual adecuada a los adolescentes que aún no inician o recientemente han iniciado su vida sexual. La habilidad del médico para obtener una historia sexual detallada es importante en la prevención y control de las ITS, ya que de esta manera es posible identificar individuos de riesgo, en quienes se deberá ser más acucioso en la evaluación y en el estudio diagnóstico de posibles infecciones transmitidas sexualmente. El control de la proliferación de las ITS requiere del esfuerzo de las organizaciones gubernamentales que regulan las medidas de salud pública, de las agencias internacionales de salud, de organismos no gubernamentales interesados, del sector privado y de las instituciones de investigación. Entre las medidas que pueden implementarse se incluyen: 1) mejorar los sistemas de notificación de casos, para conocer cifras más reales de la prevalencia de estas infecciones, 2) facilitar el acceso a los sistemas de salud para la población, 3) establecer programas de escrutinio, que permita diagnosticar pacientes con infecciones subclínicas, 4) incrementar la efectividad de los tratamientos, con esquemas de administración más sencillos que incremente el cumplimiento terapéutico y 5) establecer programas de educación sexual y de información sobre las ITS, a los que tengan acceso la mayoría de la población. CUADRO I CLASIFICACION ETIOLOGICA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL MICROORGANISMOS I. VIRALES. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Virus herpes simple tipo II (VHS) Virus del papiloma humano (VPH) Citomegalovirus (CMV) Virus del molusco contagioso Virus de la hepatitis B Virus de la hepatitis C. II. BACTERIANAS. Treponema pallidum Neisseria gonorrhoeae Clamydia trachomatis Haemophilus ducreyi Calimatobacterium granulomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum III. HONGOS. Candida albicans IV. PARASITOS. + Protozoarios Trichomonas vaginales Entamoeba histolytica + Ectoparásitos Pediculus humanus Sarcoptes scabiei ENTIDAD CLINICA Sindrome de imunodeficiencia adquirida. Herpes genital. Condiloma acuminado. Infección cervical. Infección por citomegalovirus. Molusco contagioso Hepatitis B. Virus de la hepatitis C. Sífilis. Gonorrea. Uretritis, cervicitis. Linfogranuloma venereo. Enfermedad pélvica inflamatoria. Chancroide o chancro blando. Granuloma inguinal. Uretritis inespecífica Vaginosis bacteriana. Uretritis inespecífica, cervicitis. Enfermedad pélvica inflamatoria. Uretritis inespecífica, cervicitis. Enfermedad pélvica inflamatoria. Vulvovaginitis Balanitis Tricomoniasis. Amibiasis genital. Pediculosis Sarna o escabiasis CUADRO II INFECCIONES GENITALES EN LAS QUE MYCOPLASMAS PUEDEN PARTICIPAR TIPO DE INFECCION ESPECIE DE Mycoplasma EVIDENCIA DE PARTICIPACION Uretritis inespecífica (aguda) M. genitalium U. urealyticum +++ ++ Uretritis inespecífica (crónica) M. genitalium U. urealyticum +++ +++ Epididimitis U. urealyticum + Artritis en hipogamaglobulinemia U. urealyticum ++++ Vaginosis bacteriana M. hominis U. urealyticum ++++ ++ Enfermedad pélvica inflamatoria M. genitalium M. hominis ++ + Parto pretérmino M. hominis M. genitalium ++ ++ Corioamnioitis subclínica M. hominis U. urealyticum +++ + ++++ : Muy fuerte. +++ : Fuerte. ++ : Moderada. + : Leve. CUADRO III METODOS DIAGNOSTICOS EN LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL MICROORGANISMOS I. VIRALES. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) METODO DIAGNOSTICO Virus de la hepatitis C. ELISA, Western-Blod, detección antígeno, PCR para medición RNA viral, aislamiento viral. Impronta lesiones, serología. Biopsia, colposcopía. Biopsia, serología, aislamiento viral. Biopsia. Serología, DNA viral, actividad de DNA polimerasa viral. Serología, PCR para determinación RNA viral. II. BACTERIANAS. Treponema pallidum Neisseria gonorrhoeae Clamydia trachomatis Haemophilus ducreyi Calimatobacterium granulomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum VDRL, FTA-Abs, campo obscuro. Gram y cultivo de la secreción Inmunofluorescencia, cultivo celular. Clínico, por exclusión. Cultivo, biopsia. Cultivo. Cultivo. Cultivo. III. HONGOS. Candida albicans Frotis en fresco, cultivo. Virus herpes simple tipo II (VHS) Virus del papiloma humano (VPH) Citomegalovirus (CMV) Virus del molusco contagioso Virus de la hepatitis B IV. PARASITOS. + Protozoarios Trichomonas vaginales Entamoeba histolytica + Ectoparásitos Pediculus humanus Sarcoptes scabiei Frotis en fresco, cultivo. Frotis en fresco. Observación del parásito. Clínico. CUADRO IV TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DE TIPO VIRAL MICROORGANISMOS OPCIONES DE TRATAMIENTO Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Inhibidores transcriptasa inversa análogos y no análogos nucléoticos, inhibidores de proteasas. Virus herpes simple tipo II (VHS) HERPES GENITAL AGUDO: Acyclovir 400 mg VO c/8 hrs por 7-10 días. Acyclovir 200 mg VO 5 veces al día por 7-10 días. Famciclovir 250 mg VO c/8 hrs por 7-10 días. Valacyclovir 1 g VO c/12 hrs por 7-10 días. TRATAMIENTO PROFILACTICO (Se administra por un período de 12 meses). Acyclovir 400 mg VO 2 veces al día. Famciclovir 250 mg 2 veces al día. Valacyclovir 500 mg VO al día. Virus del papiloma humano (VPH) Condiloma acuminado: podofilina o ac. tricloroacético tópico 2 veces al día por 3 días, 4 días sin tratamiento. En caso necesario repetir esquema. Crioterapia. Interferón intralesional. Infección cervical: crioterapia líquido, laser, asa diatérmica. Citomegalovirus (CMV) con nitrógeno Los pacientes inmunocompetentes no requieren tratamiento. Pacientes inmunodeficientes: Ganciclovir. Virus del molusco contagioso Legrado cutáneo. Virus de la hepatitis B La infección aguda no requiere tratamiento. Hepatitis crónica activa: Interferón alfa. Virus de la hepatitis C. La infección aguda no requiere tratamiento. Hepatitis crónica activa: Interferón alfa. CUADRO V TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DE ETIOLOGIA BACTERIANA MICROORGANISMOS OPCIONES DE TRATAMIENTO Treponema pallidum Sífilis temprana: Penicilina benzatínica 2.4 millones IM dosis única. Alérgicos a penicilina: doxiciclina 100 mg VO c/12 hrs por dos semanas o tetraciclina 500 mg VO c/6 hrs por dos semanas. Sífilis tardía: Penicilina benzatínica 2.4 millones IM cada semana por tres dosis. Neisseria gonorrhoeae Gonorrea no complicada: Penicilina procaínica 4.8 millones IM dosis única, o Ceftriaxona 250 mg IM dosis única, o Ciprofloxacina 500 mg V0 dosis única, o Doxiciclina 100 mg VO c/12 hrs por 7 días, o Espectinomicina 2 g MI dosis única. Infección gonocóccica diseminada: Ceftriaxona 1 g MI dosis única. Chlamydia trachomatis Haemophilus ducreyi Calymmatobacterium granulomatis Mycoplasmas genitales Uretritis o cervicitis: Azitromicina 1 g VO dosis única o Doxiciclina 100 mg VO c/12 hrs por 7 días. Linfogranuloma venereo: Doxiciclina 100 mg VO c/12 hrs por 21-28 días. Eritromicina 500 mg VO c/6 hrs por 21-28 días. Chancroide Eritromicina 500 mg VO c/6 hrs hasta que curen las úlceras. Granuloma inguinal TMP/SMX 160/800 mg VO c/12 hrs mínimo 3 semanas. Doxiciclina 100 mg VO c/12 hrs mínimo 3 semanas. El tratamiento se debe continuar hasta que curen las lesiones. Uretritis o cervicitis: Azitromicina 1 g VO dosis única o Doxiciclina 100 mg VO c/12 hrs por 7 días. CUADRO VI TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DE ETIOLOGIA MICOTICA Y PARASITARIA MICROORGANISMOS HONGOS. Candida albicans OPCIONES DE TRATAMIENTO Clotrimazol óvulos 1 c/24 horas por 7 días. Miconazol 1 óvulo dosis única. PARASITOS. + Protozoarios Trichomonas vaginales Entamoeba histolytica Metronidazol 2 g VO dosis única. Metronidazol 500 mg VO c/12 hrs por 7 días. Metronidazol 750 mg VO c/ 8 hrs por 7-10 días. + Ectoparásitos Pediculus humanus Permetrim 1% crema, aplicar y lavar en 10 minutos. Lindano 1% shampoo, aplicar 4 minutos y lavar. Sarcoptes scabiei Lindano 1% loción, aplicar en áreas de lesión por 8 horas y lavar. Permetrim 5% crema, aplicar y lavar en 8 a 12 horas. LECTURAS RECOMENDADAS: 1.- Aral S, Holmes K. Epidemiology of sexually transmitted diseases. En: Holmes K, Mardh P, Sparling PF, Weisner P, Lemon S, Stamm W (eds). Sexually Transmitted Diseases 2º ed. New York. McGraw-Hill Co.1990:45. 2.- Benedetti J, Corey L, Ashley R. Recurrence rates in genital herpes after symptomatic firstepidode infection. Ann Intern Med 1994;121:847. 3.- Bodey G. Antimicrobial agents: bacteria/fungal. Curr Op Infect Dis 1996;9:365. 4.- Cates W. Epidemiology of sexually transmitted diseases. En: Pastorek II J (ed). Obstetric and gynecologic infectious Diseases. New york. Raven Press. 1994:455. 5.- Center for Disease Control and Prevention. 1998 Guidelines for treatment of sexually transmitted diseases. MMWR 1997; 47 (No. RR-1). 6.- Gerbase A, Rowley J, Mertens T. Global epidemiology of sexually transmitted diaseases. Lancet 1998; 351 (suppl III): 2. 7.- Ho G, Bierman R, Beardsley L, Chang CJ, Burk RD. Natural history of cervicovaginal papillomavirus infection in young women. N Engl J Med 1998; 338: 423.