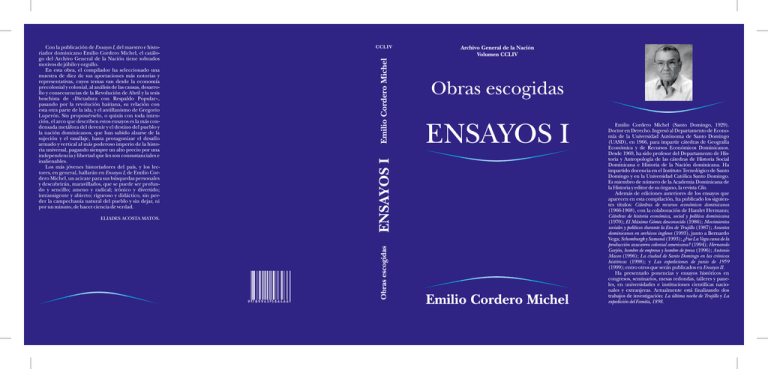

Vol. 254_Obras_Escogidas_Ensayos_I

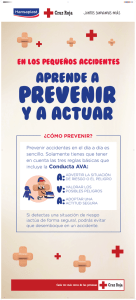

Anuncio