el Gafas - EspaPdf

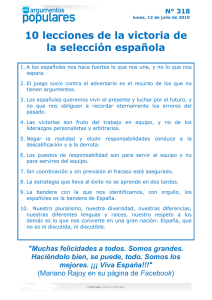

Anuncio