Novela Corta 2012 - Ayuntamiento de Alcobendas

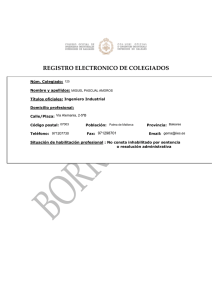

Anuncio