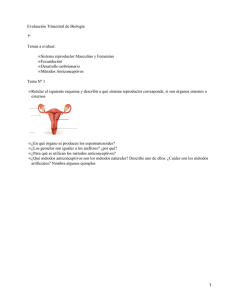

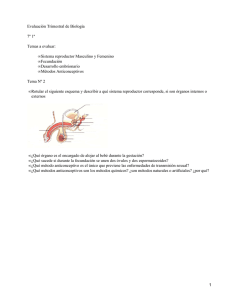

Guatemala: determinantes del uso de anticonceptivos en mujeres

Anuncio