el conflicto militar en el proceso de transición hacia la democracia

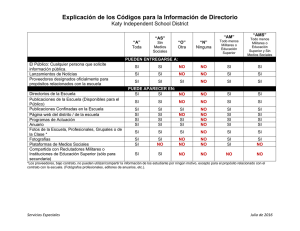

Anuncio