MEDICINAy SEGURIDADdel trabajo - Inicio

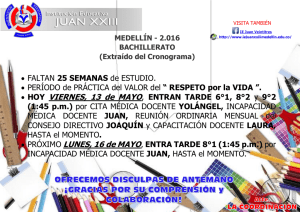

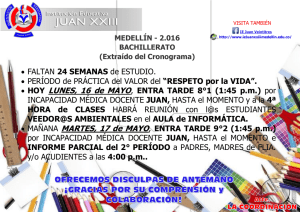

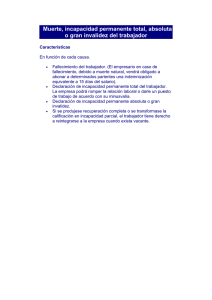

Anuncio