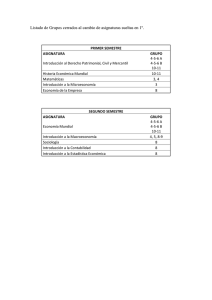

Apunte - FCA

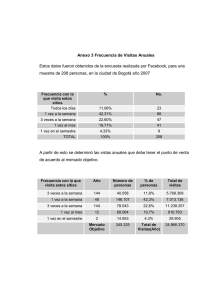

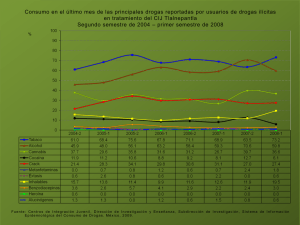

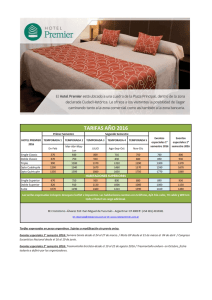

Anuncio