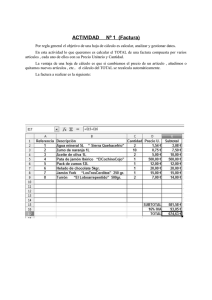

Ver/Abrir - Pontificia Universidad Católica del Perú

Anuncio