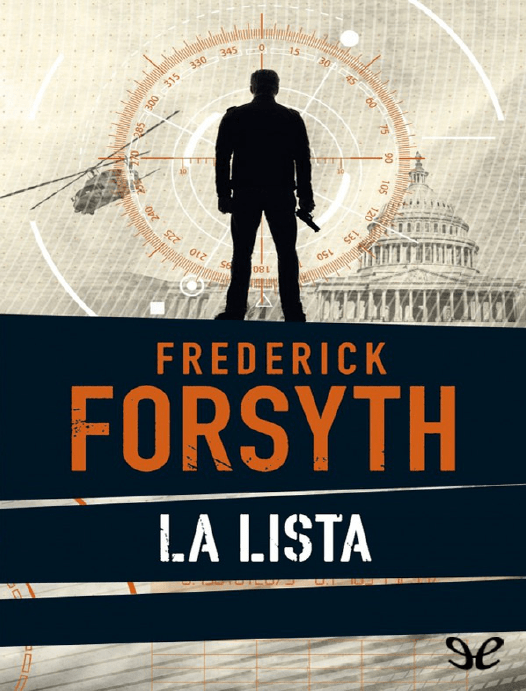

La Lista - Descargar Libros en PDF, ePUB y MOBI

Anuncio