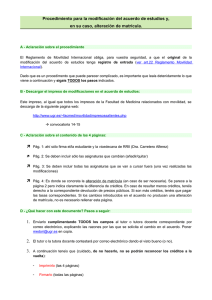

Derecho a la educación

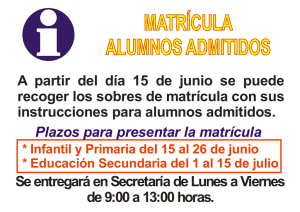

Anuncio