Violencia contra la mujer y dispositivos de atención psicológica

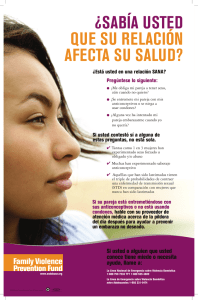

Anuncio