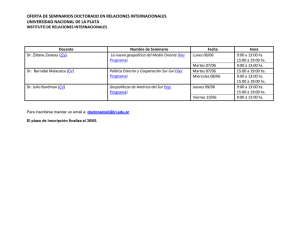

¡BERNABE, BERNABE!

Anuncio