Ortiz Abril, Diego Fernando - Repositorio Universidad Técnica

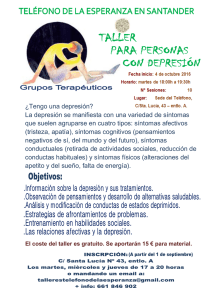

Anuncio