VIH e inmigración

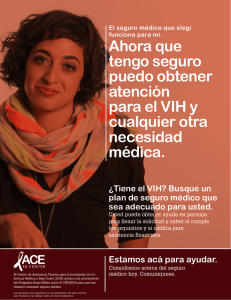

Anuncio