[P][W] T.M. Per. Egebæk-Carlsen, Kristoffer

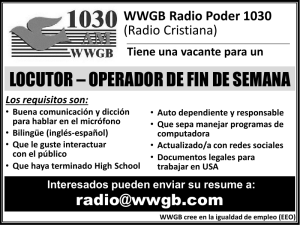

Anuncio

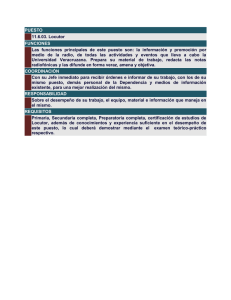

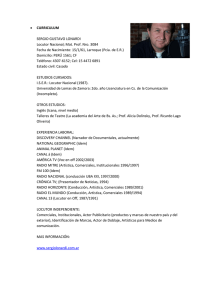

![[P][W] T.M. Per. Egebæk-Carlsen, Kristoffer](http://s2.studylib.es/store/data/007737546_1-2a2b4464f9d39b4fb436b70ebb131af4-768x994.png)