Maquetación 2 - Círculo de Bellas Artes

Anuncio

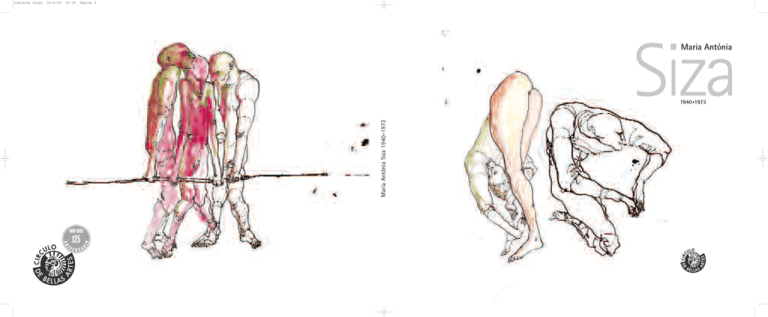

dibujos MARIA ANTÓNIA SIZA 1940-1973 Círculo de Bellas Artes PRESIDENTE Juan Miguel Hernández León DIRECTOR Juan Barja SUBDIRECTOR Javier López-Roberts exposición catálogo COORDINACIÓN DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES Alessandro Ryker Laura Manzano Lucas García César Rendueles Elena Iglesias Serna COORDINACIÓN SEGUROS Departamento de Artes Plásticas Stai DISEÑO GRÁFICO TRANSPORTE Estudio Joaquín Gallego Mapa IMPRESIÓN MONTAJE Brizzolis S.A. Departamento Técnico del Círculo de Bellas Artes © 2005 Círculo de Bellas Artes © Álvaro Siza, Bernardo Pinto de Almeida y José Luis Porfirio de los textos Dep. Legal: ISBN: 84-86418-49-6 CÍRCULO DE BELLAS ARTES Este catálogo se ha editado con la colaboración de Árvore. Cooperativa de Actividades Artísticas. Alcalá, 42. 28014 Madrid Teléfonos 913 605 400 / 902 422 422 www.circulobellasartes.com Radio Círculo: 100.4 FM Consorcio Círculo de Bellas Artes dibujos MARIA ANTÓNIA SIZA 1940-1973 Juan Miguel Hernández León Presidente del Círculo de Bellas Artes Maria Antónia Siza falleció en Oporto en 1973, con apenas cuarenta y tres años. Poco tiempo antes, en 1970, tuvo lugar la primera y única exposición de sus dibujos y acuarelas que realizó en vida. Hasta entonces sólo había compartido sus creaciones con los más allegados, su actividad artística estaba marcada por un estricto sigilo. El paso de los años ha puesto de manifiesto que la pertinaz modestia de Maria Antónia Siza, su renuncia a las alharacas que rodean la producción mundana, era el camino necesario para que sus obras adquirieran una profunda y compartida intimidad que nada tiene que ver con el secreto. Las obras de Siza son completamente ajenas a la lógica de la ocurrencia, a esa ingeniosidad que a menudo se confunde con el arte. Con apenas unos trazos nos transmiten experiencias máximamente comunicables, personales en el sentido kantiano de la expresión. Es como si esta autora se hubiera visto obligada a recluir sus dibujos durante años precisamente para eludir los riesgos del idiolecto artístico, de esas fugaces experiencias, intensas pero perfectamente privadas, que temporada tras temporada titilan en galerías y museos. Su ausencia en vida de los circuitos artísticos se ha traducido en permanencia póstuma. Hoy su obra parece destinada a perdurar. En definitiva, Maria Antónia Siza –esposa del célebre arquitecto portugués Álvaro Siza–, fue una artista de indudable talento con una desmesurada capacidad para transmitir la esencia de su discurso con unas pocas líneas. Esta austeridad constituye la principal herramienta con la que aborda uno de los ejes más destacados en torno a los que se articula su obra: los conjuntos de personas en movimiento. Sus dibujos se basan en una figuración pura, de trazo personal e inconfundible, que se caracteriza por el dinamismo constante, incansable y casi obsesivo de los grupos que retrata. Los conjuntos de personas que nos muestra Siza parecen inervados por una misma tensión, una suerte de hálito colectivo claramente físico, palpable y, así, alejado de cualquier tentación olímpica. No es fácil pensar en un artista que haya expresado con tanta fidelidad la vivencia dramática, típica de una civilización marcada al mismo tiempo por el individualismo y la masificación, de los mecanismos colectivos que nos con-mueven a despecho de las fantasías ególatras de cada cual. Sus personajes son «uno de tantos», parecen perdidos entre sus congéneres, es como si la identidad de cada uno de ellos dependiera de un conjunto inefable, inalcanzable y posiblemente indeseable. Estos dibujos muestran una humanidad rayana en lo grotesco, caracterizada por su evidente soledad individual, su persistente mutismo y una clara indefinición existencial, tanto conceptual como plástica. Y, sin embargo, la obra de esta artista en ningún caso incurre en el decadentismo. Sus figuras mendicantes, sus enfermos recostados o sus damas decrépitas no son caricaturas manieristas sino que forman parte de un intento por provocar en el espectador la reflexión profunda sobre la frágil condición humana. Podrían ser víctimas de cualquier clase de verdugo, de la miseria, de la enfermedad o, sencillamente, de las circunstancias. La obra de Maria Atónia Siza bien podría constituir una carcajada homérica ante la idea de que la vida no sólo debe ser plena, tediosa, terrible o gozosa sino en algún sentido justa. Su exposición personal, que el Círculo de Bellas Artes se complace en presentar, se compone de una serie de dibujos en tinta china y acuarelas que constituyen una muestra representativa de su evolución artística: desde sus trabajos a plumilla –que recorren la caligrafía corporal con una precisión insólita– a sus acuarelas más expresionistas, elaboradas a base de trazos rotundos y en las que predominan los rostros esquinados y suspicaces que nos miran de reojo. Se trata de un auténtico centón de cuerpos a la búsqueda de una representación que refleje su naturaleza profunda. En todas estas obras resulta evidente que la notable contención expresiva de su autora no es sino el reverso de un talento desbordante del que, al fin, todos podemos disfrutar. Álvaro Siza Oporto, abril de 1992 Una noche, de repente, tras varios meses de silencio, le apetecía dibujar. Cogía una plumita, la delicada pluma de Nankim que entonces se usaba, una especie de bisturí de alta cirugía, afilado, duro y elemental. Presionada, la abertura por donde escurría la tinta se abría, el trazo adquiría un espesor inesperado. Cantidad de hojas A4 se llenaban de seres maravillosos, seres bellos y sufridores, o irónicos, o simplemente alegres. Los ojos y las manos de cada uno, los nerviosos tobillos y la ropa expuesta a diversos vientos contaban historias. Si quisiéramos fijar esos ojos y esos gestos nos encontraríamos en una situación insoportable. Sería una experiencia tan fascinante como dolorosa, definitivamente reveladora. Después de algunas horas, la mesa de madera de arca estaba llena de nuestras vidas y de la de los demás, de todos los tiempos; a veces sufrimiento y entusiasmo y deseo y alegría desbordantes. Nacimiento, plenitud, muerte. El discurso en torno a la creación siempre ha estado muy relacionado con la injusticia, con la incomprensión o la represión: seres que expresan y por ello explican, aparentemente sin trabajo, casi jugando, lo que sentimos y lo que hacemos. Riesgo con gozo y rabia. Ese don es el resultado de una concentración total, de la espera del instante, en el desierto. A veces ese instante quema. Maria Antónia Siza José Luis Porfirio Árvore, Oporto «‘Dibuja muy bien’, ‘tienes que verla’, me dijeron. Fui a ver. No estaba preparado para el impacto, la sorpresa, simultáneamente grata e ingrata, que me produjo la calidad, la fuerza de los dibujos, la inquietud, la perturbación que inmediatamente transmiten. Un encontronazo, un puñetazo en la boca del estómago. No he digerido aún lo que vi, tal vez nunca lo haga, pero pienso que no olvidaré jamás aquellas salas de Árbore y los dibujos dispuestos en serie, cuerpos y ojos que me miran, el trazo fino de la pluma revelando miembros y perfiles, el ‘lápiz’ difuminando figuras imaginarias que recuerdan a Leonor Fini, pero de terrible mirada, y después las manchas donde la lucha por la expresión, las marcas del fin de una vida demasiado corta (1940-1973) alcanzan el paroxismo. He mencionado a Leonor Fini pero podría mencionar también a Mario Eloy, tanto por la coincidencia en algunas figuras cuanto por el colapso final de otras, cuando el dibujo parece tragarse su propia forma. Las comparaciones son lo que son. La analogía con los últimos dibujos trágicos de Egon Schiele parece evidente, un idéntico ser para la muerte se muestra en el dibujo de los cuerpos. Hay obras, así, para las que la palabra arte no basta, porque la vida se hizo cargo de ellas, obras que sufridamente la viven y la atestiguan; hasta el final». Este texto, publicado en el semanario Expresso de Lisboa en noviembre de 2002 no es una crítica, no al menos en el sentido más común del término, es una opinión de urgencia tras un encuentro con la obra y, a través de ella, con alguien que nunca conocí: Maria Antónia Siza. ¿Pero no es eso lo que ocurre siempre en la comunicación artística?, me preguntarán. Desde luego que sí, pero con distintas intensidades, distancias, fingimientos y requiebros, ocultaciones y trampas varias. Esto no ocurre en los diseños de Maria Antónia, su extraña intensidad, su poder de presencia hacen que el estar y el ser se confundan, como el arte, como la vida. Así, la coincidencia arte/vida que tantos buscan como pose o como actitud más o menos retórica, surge en estos dibujos del interior, o lo que es lo mismo, de la mente y el cuerpo de quien dibuja como quien respira. La calidad testimonial, por decirlo groseramente, de estas piezas no oculta la mano entrenada y bien adaptada a cada medio expresivo para conseguir, según el caso, obtener la máxima eficacia con el trazo grueso del lápiz, la punta fina de la pluma y la mancha trazada a partir de un pincel o probablemente de una «muñeca» de papel, tres modos, tres mundos, tres inquietudes crecientes. El lápiz parece existir para acentuar la intensidad de las miradas que nos interrogan, para vestir y, súbitamente, desnudar los cuerpos que se nos revelan en el dibujo que aún vive una relación con el exterior. La pluma traza el lugar, a veces casi caligráfico, del encuentro de la línea con el cuerpo, con los cuerpos, en un evidente contrapunto entre la levedad de la línea y el peso de ese mismo cuerpo. En ciertos dibujos se diría incluso que el cuerpo se desnuda de sí mismo, que pesa cada vez más en un tropismo descendente que en ocasiones lo tumba y casi lo licua. Este cuerpo solo que se yergue como un autómata o un muñeco al estilo de Belmer, siempre con verticalidad inestable. Solos o acompañados, repetidos o repitiéndose, estos cuerpos esbozan en ciertos momentos un movimiento de emigración o viaje interior y, de alguna manera, logran comunicar a través de la frontera que establecen y de su evidente necesidad expresiva. Finalmente las manchas pintadas son, casi siempre, rostros sumidos en el paroxismo expresivo allí donde el signo del hombre se cruza con la posibilidad del monstruo, allí donde la figura se autodevora en los limites de la implosión, donde lo informe asoma a cada momento y la forma persiste como último signo de comunicación. La mano sabia, entrenada, el espíritu en dramática lucha consigo mismo, la obra de Maria Antónia Siza es el resultado de un encuentro en ese lugar límite que no sabría decir si queda antes o después del arte y de los artistas y que es el de la más convulsiva belleza, allá donde las contradicciones se difuminan para sólo quedar, finísima, fortísima, una línea de demarcación, una frontera que es, simultáneamente, corte y reunión de los opuestos, contradicción vivida y sufrida por Maria Antónia al dibujar, y revivida por nosotros cuando nos encontramos con sus dibujos e incluso, por unos breves momentos, vivimos con ellos. TRANSFIGURACIÓN, EXPRESIVIDAD, SOMBRAS... LA OBRA PLÁSTICA DE MARIA ANTÓNIA SIZA Introducción Bernardo Pinto de Almeida agosto-septiembre de 2002 Miro estos dibujos de alguien que no conocí o de quien sólo he oído hablar y me sumo en una extraña perplejidad. ¿Cómo era quien los hizo, quien tan primorosamente dedicó horas de trabajo, de intensa reflexión y labor a ejecutarlos, en apariencia sin otro propósito que hacerlos? ¿Qué pasaba por su espíritu, qué inquietudes, qué deseos, qué fantasías bullían en la mente de esta persona cuyo legado es, finalmente, este amplio conjunto de dibujos que ahora se vuelven hacia nosotros, como interrogándonos? Es siempre motivo de gran extrañeza para cualquiera de nosotros encontrarse con la obra –porque es de eso, al final, de lo que se trata, sobre todo en este caso concreto, dada la coherencia interna del amplio conjunto de trabajos de Maria Antónia Siza– de alguien que tras su desaparición no dejó más testimonio que su forma de percibir lo que la rodeaba. A través de dibujos, de unos cuantos escritos, de un montón de fotografías. Enigma. Cuando pensamos en un artista, en un escritor, en un músico, sabemos de él siempre o casi siempre algo que se deriva de su intento de vencer al tiempo, de afirmarse, de convencer a los que le rodearon de que lo que hizo, pensó y ejecutó añade al mundo algo de lo que el mundo necesita. Por eso edita, expone, divulga y hace pública, visible, esa opción que es la de su propia vida. La mayor parte de las veces el artista sobrevive en virtud de esa imposición, por eso busca con tanta fuerza algún tipo de reconocimiento. Y por eso también, la mayor parte del arte está siempre contaminado por esa especie de excedente que es el esfuerzo que hace el creador por convencer, seducir o imponer, cuyo resultado es su creación, su criatura. De este modo, el arte nunca o casi nunca es puro. Consiste en un compromiso que el creador establece con su tiempo, con su prójimo, con las vicisitudes que lo rodean. Muy pocos han podido hacer un arte no contaminado por esa fuerza de reacción que suscita toda imposición. Por eso, disfrutar del legado de alguien que no intentó afirmarse sino creando, que no buscó el reconocimiento, es decir el odio o el amor de los demás –que, en suma, no intentó mostrar el resultado de su trabajo sino solamente ejecutarlo, ante el silencio y el recogimiento del resto del mundo, como el objeto de su propio hacer, un poco como quien persigue un sueño– abre, así, inevitablemente, un camino que conduce a una especie de aventura moral. Salir al encuentro de alguien que no buscó a los demás sino que solamente los sintió en la distancia, en la esfera de la protección de su propia libertad creadora, es un poco como salir al encuentro de lo que es, así, en su raíz más honda el propio acto creador en su naturaleza más rebelde. Porque, en última instancia, todo artista sueña con la posibilidad de llegar a crear sin la presencia de los demás, sin el constreñimiento y la inmediatez de los otros. Supongo que a esto se refería Sartre cuando dijo que «el infierno son los otros». Es así que el descubrimiento de un conjunto significativo de obras que perfilan una autoría, la presencia / ausencia de alguien, un rostro que se configura ahí, donde nadie lo esperaba, constituye al mismo tiempo un motivo de sorpresa y un desafío. ¿Cómo era, quién era, ciertamente, pero, sobre todo, qué quería transmitir? ¿Qué pretendía comunicar a aquellos de los que al final se distanciaba para aislarse en la esfera de su propia creatividad? ¿Qué revelan sus hechos, qué esconden, qué desafíos lanzan a su tiempo y al nuestro? En el sentido más absoluto de la expresión, Maria Antónia Siza murió demasiado joven. Mujer joven, madre joven, artista joven No obstante dejó centenares, sino millares de dibujos, un amplio conjunto del que se ha extraído esta selección. Cursó Bellas Artes a finales de los años sesenta y siguió la estela de algunos de los artistas que después marcaron la escena artística local. En ocasiones no deja de evocar a los mejores de sus afines: Ângelo de Sousa, Antonio Cuadros y, sobre todo, Jorge Pinheiro, por la intensidad casi mórbida de los dibujos. Pero muy rápidamente pareció querer dirigirse al encuentro de un universo propio, singular. Y si no fue eso lo que quiso, fue lo que de hecho hizo, a pesar de que la muerte precoz hizo patente el más hondo de los enigmas, la más insostenible de las sospechas. Estableció un compromiso difuso con su tiempo que pareció no interesarle como medida, pues pronto encontró su propia forma, el dominio de su propia expresión. El suyo era uno de esos talentos que se desarrollan por libre, que se ejercen a pesar de las circunstancias. Dibuja, repite motivos, depura, investiga. El amplio conjunto de dibujos que dejó demuestra una insaciable voluntad de perfeccionamiento que es una forma sublime de comunicación con el mundo, con los demás, incluso con los que no están inmediatamente más cercanos. Es como si no hubiera tenido tiempo que perder con las dificultades de su afirmación, tal es la urgencia que se percibe en sus dibujos, su fuerza expresiva, su inquieto deseo de convertir cada obra en una esfera de energía que se comunica casi brutalmente y que se consume en sí misma como si una fiebre la recorriese por dentro. Sus dibujos buscaban la serenidad, pero no llegaron a encontrarla. Caminan nerviosamente a través de las formas, reflejan a veces visiones de pesadilla, de otras mordaces críticas, aún de otras contemplaciones, bien irónicas bien bondadosas, de cuanto la rodea. Conforman una geografía nerviosa de ríos, de afluentes, de búsquedas que raras veces pierden de vista su objetivo. Rodean la forma y la dejan fluir en la medida en que es la forma de un sentimiento, nunca caen en la tentación de su reificación. En su caso, la fuerza expresiva comenzaba a vencer al talento, el territorio más difícil en el que un artista puede adentrarse. Cézanne no tenía talento, luchaba para demostrar que la fuerza expresiva era suficiente. Y demostró que lo era. Muchas veces el talento es el peor enemigo de un artista, porque pronto lo lleva a amanerarse en la contemplación narcisista de ese don. Lo que ocurrió con Maria Antónia Siza es que aunque tenía un talento natural, un don notable, no se conformó con él sino que lo desafió y procuró someterlo a las mayores dificultades. En sus dibujos, el talento sale casi siempre perdiendo, se somete a la búsqueda de la fuerza expresiva. Y así es cómo sale a la luz su naturaleza artística. No se arredra ante la intensidad o el miedo a contemplarla, ni explota ese talento a través de arabescos o manierismos fáciles. Antes bien, lo sobrepasó para buscar lo que estaba, aún y siempre, más allá de él. Mucho más allá de él. ¿Qué caracteriza la obra de Maria Antónia Siza, breve pero intensa? Yo diría que el modo ejemplar que tiene de utilizar el dibujo como disciplina única. A diferencia de otros artistas contemporáneos –para los que el dibujo ocupó casi siempre un papel secundario, motivado por la búsqueda de soluciones, y que de este modo casi siempre se movió en el terreno del esbozo o del estudio–, en esta obra el dibujo tiene una notable autonomía expresiva, no pretende ser preparatorio de ninguna otra cosa. Desde el principio, el dibujo de Maria Antónia Siza define la norma de su vocabulario formal, para después bucear en su orden expresivo y tomar de él la fuente de invención de una imaginación propia. En ese orden imaginario destacan de suyo ciertos elementos sin necesidad de incurrir en una lectura limitativa. Me refiero, en particular, a la observación de la capacidad transfiguradora de lo real, un corolario a su gusto por la dimensión expresionista de la representación y a su apego a la temática, hoy más común que en su tiempo, del cuerpo. En lo que sigue, intentaré comprender la obra de Maria Antónia Siza en torno a estos tres ejes. TRANSFIGURACIONES La observación de la capacidad transfiguradora de lo real marca crucialmente el trabajo del artista. No se debería confundir con la idea de transfigurar lo real a través de su representación, que entraría en el campo de la caricatura. Se trata de algo mucho más original e importante. Maria Antónia procuró observar los aspectos de la realidad que tienen que ver con la transfiguración y despreció cualquier intento de representarlos como proyección imaginaria. De este modo, podría haberse aproximado a situaciones surrealistas, como lo hizo, por cierto, Mario Botas, uno de los pocos artistas portugueses cuya obra guarda cierto paralelismo con la de Maria Antónia. Esta artista quiso entender en qué medida lo real era el lugar de una transfiguración perpetua, de un movimiento que procuró captar con una insistencia sorprendente. ¿Qué es lo real que se transfigura? Podrá preguntarse el lector. No es más que ese movimiento natural de las cosas en su transformación. Nada, de hecho, permanece. Un rostro, unas manos, envejecen. Una planta se mustia. Una casa se deteriora mostrando las huellas del tiempo. Esa transformación se realiza para que lo que las cosas y las personas fueron ceda ante su propio movimiento. Un movimiento que, cuando se piensa en términos lingüísticos, corresponde a un sentido de precariedad de la totalidad. Todo tiende a la transformación, pero todo tiende también, de alguna manera, al envilecimiento. Es en esa arena, de índole casi filosófica, donde se mueven los dibujos de Maria Antónia Siza. Captan lo que en el movimiento de las cosas o de los seres, casi indiferentemente, tiende al envilecimiento de su naturaleza primera, de su situación original de objetos puros, perfectos, inmutables. El niño ve el mundo de los adultos como un objetivo a alcanzar. Una meta. Un designio. En buena medida, crecer no es otra cosa que percibir que esa meta es equívoca. Del mismo modo, la madurez tiene que ver con la aceptación de ese equívoco mayor que es el haber querido crecer, con la comprensión de que no podía haber sido de otro modo y que nada se puede hacer contra eso porque es el tiempo quien finalmente decide. Buena parte de la fuerza y la luminosidad de los dibujos de Maria Antónia Siza procede del modo en que se integran en un proceso de individualización. Observaba silenciosamente el proceso de mutación natural de las cosas. Por eso sus dibujos no reflejan las cosas o los rostros tal cual, sino el movimiento de transformación, al mismo tiempo interno y externo, de esas mismas cosas. Así, un rostro, un gesto, una posición, un grupo, no son sino formas transitorias, momentos de un acontecer en el que lo que fue se une a lo que será. Como si en ellos habitase primeramente una tensión y solamente después un reposo, naturalmente temporal, de esa más honda inquietud. De ahí que muchas veces sorprendamos en el rostro de sus enigmáticos personajes los signos de una inmadurez que cohabitan con los del envejecimiento. Son seres a caballo entre la vejez y la infancia con los que busca encontrar no tanto las naturalezas muertas, estáticas, de las cosas, cuanto las naturalezas vivas, dinámicas, en perpetua transformación. Su cambio de estado, el proceso que media entre dos cosas, tal y como la conciencia integra dos momentos opuestos antes de integrarse como un todo. Por eso, muchas veces Maria Antónia recurrió al proceso de la figuración en grupo. Si nos atenemos al proceso constructivo de esos dibujos, es frecuente llegar a percibir que algunas de las figuras se repiten, como si correspondiesen solamente a momentos de un movimiento, como en esa celebre fotografía de descomposición de Etiènne Jules Marey. Como si esos personajes oscilasen entre varias expresiones de un mismo rostro, de un mismo cuerpo, de un mismo gesto. Como si fuesen momentos de un único personaje. En estos dibujos que representan grupos se observa una coreografía posible de un conjunto de figuras en el espacio. Se distribuyen, oscilan, se inclinan, se retuercen, a veces más allá de los límites de la página, como alguien que se inclina para «salir en la foto». Y esa especie de atletismo o de contorsionismo de las figuras, sujetas a un sentido violento del dibujo, les proporciona un aire de danza, una unión temporal en un gesto común y solidario. Esta observación acerca del modo en que funciona un grupo resulta particularmente interesante si se revisa a la luz de lo que expuse anteriormente. De hecho, los movimientos en el interior de un grupo tienen su correlato natural en los diversos personajes que lo integran. En este sentido, se puede decir que un grupo es un cuerpo, como una multitud es un cuerpo, ya se mueva o permanezca extrañamente estática. En los grupos de figuras de Maria Antónia también presentimos el cuerpo, una especie de organicidad, de pertenencia reciproca entre ellas, como emanaciones de ese mismo cuerpo único y de la coreografía de su movimiento. De ahí procede el sentido teatral de estos dibujos que, en sus momentos de mayor intensidad, alcanzan una calidad genuinamente dramática. De esta serie de grupos, los que más me impresionan, personalmente, son los que incluyen figuras sentadas o acostadas. Porque, en la medida en que el estatismo de la posición contradice el movimiento, que es el sentido natural de sus dibujos, el dinamismo se expresa en las figuras como movimiento interior, como tensión de algo que está próximo a reventar. Estos cuerpos ya no cuentan con la danza, digámoslo así, para liberase de ese dinamismo que los instila. Hay uno particularmente impresionante que representa a un lisiado acostado, con el brazo contorsionado, la cabeza inclinada, como esos pobres que se veían en Oporto hasta hace muy poco tiempo. A pesar de su estaticidad, la figura está contorsionada, desde la cabeza inclinada hasta las piernas, probablemente amputadas. Se apoya sobre distintos puntos del cuerpo como si se balanceara, con el filo de la acera definido por una simple línea diagonal que introduce la perspectiva. La boca, poco más que una mancha, el cráneo casi como una calavera, su íntima morbidez… Todo ello evoca inevitablemente un cierto sentido de la disección de lo real a través de la representación de su propio exceso, una tendencia estética que entre nosotros nunca ha tenido muchos partidarios, ya sea por la relajación de las costumbres o a causa de la dulzura del clima. Se trata de un dibujo que bien podría pertenecer a Lucian Freud o al primer Bacon. Un cuerpo que se retuerce de dolor es ya, de algún modo, un cuerpo cualquiera, marcado por una vulgaridad universal, ya que carece de los rasgos que permitiría identificarlo con algún escenario. Lo mismo podría ser una víctima de un campo de concentración, que un lisiado de guerra o un apaleado de Tiehn An Mehn o de Kosovo. El modo en que la obra de Maria Antónia Siza despoja a los personajes de su contexto es también una forma de movimiento, de desplazamiento en el tiempo y en el espacio, toda vez que dichas figuras son, finalmente, apátridas. Son de todas partes y no deberían ser de ninguna. No obstante, estos dibujos nunca caen en la denuncia y, por eso, no cabría adscribirlos a una tendencia neorrealista ni utilizarlos como excusa para la crítica de ciertas condiciones de vida. No tienen una finalidad ideológica. Por el contrario, son el testimonio de un sufrimiento que se refleja en el cuerpo pero procede del interior. El sufrimiento en los dibujos de esta artista remite a una dimensión íntima, profunda. Es la expresión de una herida invisible que se transmite al conjunto somático a través de la contorsión y la dilaceración. EXPRESIVIDADES La dimensión expresionista de la representación constituye otro de los ejes de la figuración de Maria Antónia Siza. De hecho, esa expresividad de una herida interior característica de sus personajes avoca sus dibujos necesariamente al expresionismo. Si bien es cierto que el expresionismo es una constante del arte de todas las épocas –lo encontramos ya en ciertos periodos del arte egipcio o en las postrimerías del arte griego–, no lo es menos que, como autoconciencia estética, el expresionismo surge a inicios del siglo xx, con movimientos como Der Blau Reiter, Die Brucke e incluso en la Secesión vienesa, también conocida como Apocalipsis feliz, un momento grave en el que los artistas se hicieron eco de una profunda crisis en la civilización occidental e imprimieron a su arte la conciencia dolorida de esa transformación, de los signos de esa ruina. Es el caso del Kandinsky del periodo Blau Reiter, sin duda, pero también del Klimt de las mujeres alargadas y de su erotismo mórbido y, sobre todo, de los dibujos de la prisión, ferozmente eróticos, de Egon Schiele. Todos ellos perviven como influencias estéticas en los dibujos de Maria Antónia, en ese preciosismo cruel cercano al inglés Aubrey Beardsley, con su sensualidad difusa y levemente decadente. La breve obra de Maria Antónia Siza recoge todo este bagaje. Lo utiliza como una especie de fundamento de su forma de sentir que le permite una comunicación más intensa y verdadera que no alcanza a ver en la realidad circundante. El modo en que supo integrar en su obra esa influencia distante, sugiere una comprensión refinada, educada, sofisticada incluso, del fenómeno que le interesaba comprender: la desfiguración de las cosas. Su dibujo, de raíz eminentemente clásica, le sirvió para entender la ruina a su alrededor. El mundo era cualquier cosa menos refinado o sofisticado. Y otro tanto cabe decir de su ciudad contemporánea. Heredera de rudos hábitos burgueses decimonónicos que se perpetuaron tardíamente, repleta de desgracias varias, aún con un marcado carácter rural a inicios de la década de los setenta, no coincidía con el refinamiento y la elegancia que caracterizaban su comprensión artística de las cosas. Había un antagonismo entre las influencias clásicas de sus dibujos y el mundo que veía que resolvió a través de una profundización en la raíz de ese conflicto esencial entre la conciencia estética y la realidad. Ese es el origen de todo el expresionismo, tanto en arte cuanto en literatura. Tiene que ver con una divergencia entre lo que se siente y lo que se ve, a un disgusto inexpresable procedente de la toma de conciencia de una realidad que no se acepta pero de la que tampoco se puede huir. La sensibilidad de Maria Antónia es hermana lejana de esos artistas que a principios de siglo contemplaban el derrumbamiento paulatino de las convenciones propias de un pasado glorioso, de una época en cuyo horizonte se perfilaban ya las grandes convulsiones del siglo xx: la guerra, las revoluciones, la decadencia y el estertor de la civilización aristocrática, cuestionada simultáneamente por el comunismo, el fascismo y el capitalismo. En definitiva, el derrumbamiento de un mundo y la incertidumbre del porvenir. En el contexto de esa afinidad sentimental, Maria Antónia Siza observó en los signos de su propio tiempo otro Apocalipsis –más pobre en símbolos y, así, menos feliz– y lo expresó como conciencia de una creciente desfiguración de lo real. Sus figuras más violentas acusan este gusto por lo mórbido, por la crueldad, por lo excesivo. Por ejemplo, en las damas ataviadas con largos ropajes cuyas caras envejecidas muestran rasgos casi tétricos, pero cuyos senos destacan, extrañamente lozanos y deseables, a través de los escotes de sus vestidos imperio. O en las cofias de otras damas que bailan en soledad en salones de té hace mucho abandonados al polvo. Son siempre figuras decadentes, marcadas por ese declive de la civilización burguesa, por utilizar la expresión con la que Antonio José Saraiva intentó sintetizar el significado de aquel mayo de 1968, contemporáneo de las últimas de estas obras. La artista pretende recoger este mundo en trance de desaparición, eso sí, sin juzgarlo. Porque la artista no juzga: ve, interroga o describe a través de una narrativa incisiva que otros no supieron o no pudieron encontrar. De este modo, sus figuras parecen impulsadas por una energía mórbida, son marionetas de un teatro cercano a Thomas Bernhardt, están marcadas por una especie de vacío sangrante. Esa sensibilidad difícilmente podría ser entendida en el medio de Maria Antónia. Era admirada pero no comprendida. Por eso desapareció sin que nadie se esforzara por difundir su generoso talento. SOMBRAS Tómese en consideración ahora lo que anteriormente llamé el apego a la temática somática. Al igual que toda la tradición expresionista, el trabajo de Maria Antónia Siza abordó la cuestión del cuerpo, de su representación, como núcleo de un interrogante esencial que marcó toda su trayectoria creativa. Pero, al mismo tiempo, utilizó el dibujo como medio de expresión de su propio cuerpo. No del cuerpo en cuanto forma por excelencia de la belleza, el cuerpo clásico, digamos, sino más bien ese otro cuerpo que se dirige –y recuérdese una vez más aquí la presencia del movimiento– hacia su propia desfiguración. Al igual que el cuerpo expresa su interioridad, la figuración y la desfiguración características de la obra de esta artista expresan lo que ella misma sintió en su propio cuerpo. Más tarde o más temprano, en todos nosotros surge ese pavor al envejecimiento, esa amenaza de un horror que todo cuerpo adivina como su destino cuando se mira lúcidamente en el espejo anímico de su transitoria juventud. En el caso de Maria Antónia esa conciencia casi trágica del envilecimiento y la desfiguración del cuerpo se produjo pronto, demasiado pronto. Hay una serie de dibujos que no desdeñaría firmar Paula Rego en su mejor época y que nos trasmiten con una precisión quirúrgica esa conciencia amarga, violenta, dolorosísima, de la degradación del cuerpo, de su devenir monstruoso a los ojos carentes de belleza que la juventud emplea cuando mira a su alrededor y toma conciencia súbita de su transitoriedad. Esa serie, en la que los rostros carecen de identidad de género y casi caen en la androginia es una de las más impresionantes que la artista nos dejó. A diferencia de otros dibujos en los que la deformación cohabita con la belleza y nos sumen, además, en la tensión esencial entre lo que es y lo que fue, entre un pasado y un futuro, o sea, en la temporalidad, estas obras tienden a la monstruosidad y están marcadas por el presente, por un ahora absoluto, brutal y sin remedio. Baudelaire habló en este mismo sentido de una cualidad esencial de presente y afirmó que era un componente fundamental de la modernidad. Se trata de una dimensión crucial en la autocomprensión característica de la tendencia artística expresionista. Así pues, en los dibujos más típicamente expresionistas de la artista resurge el cuerpo pero ya no como arabesco o cuerpo atlético, tampoco erótico, mórbido o una combinación de ambos, ni mucho menos amargamente sofisticado, a pesar de sus vestidos de gusto casi Art Déco. No. Aquí el cuerpo resulta más evidente y tormentoso que nunca, las formas tienden a lo grotesco, como en el último Goya. Es como si las figuras se hubieran visto sorprendidas por un mal procedente de su interior, como si la artista tuviese ya una aguda conciencia corporal de la inminencia de su propia muerte, que le llegaría en la flor de su juventud. Los rostros aparecen cubiertos por una especie de tiniebla, todo es sombrío, e incluso el trazo pierde su levedad y limpieza para volverse grueso, tosco, violento, cada vez más expresivo y menos nítido. Las miradas se vuelven tremebundas, las bocas deformes, las manos y los gestos signos de crispación, otras veces todo el rostro se convierte en una suerte de máscara de la obsolescencia. Este devenir grotesco de las figuras, este abandono de la elegancia en beneficio de la deformación y de la revelación, de lo que se esconde por debajo de la máscara es, para mí, el momento álgido de los dibujos de Maria Antónia Siza. Cada dibujo es más dramático que el anterior, más violento, más feo, por así decirlo, pero también posee mayor cantidad de verdad, de sinceridad, como si sus jóvenes ojos descubrieran horrorizados algo que no estaban preparados para ver más que como revelación brutal. Si duda, este hallazgo supuso un intensísimo sufrimiento psicológico para la artista. Nadie puede dibujar lo que no ve en el fondo de sí mismo y todo dibujo tiene siempre una dimensión de revelación de lo que cada uno ve con sus propios ojos. Por eso, en estas obras se adivina el descenso de la artista a sus propios abismos. Su comprensión de un proceso interno de todas las cosas, de un movimiento que las conduce de la transfiguración a la sombra pasando por la expresividad y la ruina y, desde ahí, a otro nivel de realidad y de conciencia, características de una madurez serena de la que Maria Antónia no tuvo oportunidad de disfrutar. BIOGRAFÍA Maria Antónia Siza 25 de mayo de 1940 Nace en la ciudad de Oporto, cuarta hija de Alberto Alves Ferreira y Maria Luisa Pascal Marinho Leite. 1946 Inicia sus estudios en el Colégio de Nossa Señora do Rosário, más tarde estudia en el Instituto Carolina Michaelli y en el Colégio Sardão. 1957 Inicia el Curso de Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, estudios que interrumpe después del tercer año. 1961 Se casa con Álvaro Siza. 1962 Nace Álvaro Leite Siza. 1964 Nace Joana Marinho Leite Siza. 1970 Expone dibujos y bordados en la cooperativa Árbore. 1973 Muere en Oporto. Los dibujos expuestos en 1970 se encuentran en coleciones privadas y no forman parte de esta exposición