[+] descargar - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Anuncio

![[+] descargar - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación](http://s2.studylib.es/store/data/007726370_1-ee9346dd06d95728c2d5027ae24a5f8d-768x994.png)

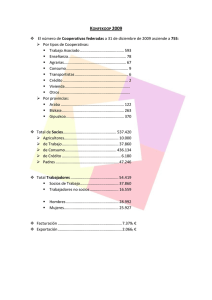

5 Economía social y cooperativismo Graciela Mateo Lisandro R. Rodríguez Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural Economía social y cooperativismo Graciela Mateo Lisandro R. Rodríguez E CV de los autores Graciela Mateo: Profesora y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y Magíster en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús. Profesora Adjunta Ordinaria del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Investigadora del Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR). Ha publicado Cooperativas agrarias y peronismo. Acuerdos y discrepancias. La Asociación de Cooperativas Argentinas, Buenos Aires, Editorial CICCUS, 2012. Ha compilado cuatro libros sobre la problemática agraria y es autora de una decena de capítulos de libros y de artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras de reconocido nivel científico. Su actual línea de investigación es la economía social y el cooperativismo agrario en vinculación con el desarrollo local. Lisandro R. Rodríguez: Profesor en Historia por la Universidad Nacional de Misiones. Becario CONICET. Tema de estudio: Las cooperativas yerbateras en el NEA (19352001), bajo la dirección de la Dra. Noemi Girbal- Blacha. Lugar de Trabajo: Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Profesor instructor del departamento de Ciencias Sociales (UNQ). Ha participado en diversos congresos, es autor de capítulos de libros y artículos que fueron publicados en revistas nacionales y extranjeras. l globalizado mundo del siglo XXI está atravesado por el individualismo, la lógica del lucro y la obtención del máximo beneficio al menor costo posible. El neoliberalismo ha vestido de un único color a la sociedad, a sus valores y hasta sus relaciones más triviales. Sin embargo, desde el mismo sistema han comenzado a cuestionarse los mecanismos en los que se fundamenta el capitalismo imperante y sus consecuencias sobre el entramado social. De esta forma han ido surgiendo experiencias alternativas de organización socioeconómica y cultural para contrarrestar el efecto corsé del pensamiento único. ¿Es posible eliminar la brecha, cada vez más profunda, entre los que todo poseen y los que nada tienen? ¿Cómo evitar que dentro de los países –ricos o pobres- sean sólo unos cuantos los que acaparan riquezas sin límites amprados en injustas dinámicas económicas que parecen inamovibles? Desde diferentes ámbitos se reconoce que una transformación es necesaria, deseable y posible. Diversos aportes teóricos, desde la llamada economía crítica, pasando por el paradigma del buen vivir hasta la economía social y solidaria; y diversas prácticas, como las redes de autoproducción e intercambio, el comercio justo y el consumo responsable, acreditan genuinas aspiraciones de cam- bios que se expresan en otros tipos de relaciones económicas –utópicas, quizás-, donde la colaboración y la solidaridad hacen posible ese otro mundo del que muchos hablan y pocos viven. En este escenario cobra una renovada vigencia la economía social como otra forma de producir, distribuir y consumir. Compartir conocimientos, técnicas y beneficios es el fundamento de las asociaciones que no buscan el lucro por el lucro mismo sino el bien común. Se concibe a la economía al servicio del hombre y de la sociedad, armonizando la dimensión social e individual. La economía social pretende conectar los problemas económicos con el entorno natural-ecológico, ampliando la visión ortodoxa -centrada en la asignación de recursos- hacia cuestiones relativas a la distribución, condiciones de producción, desempleo, pobreza y calidad de vida. En Argentina este enfoque se ha ido configurando como una combinación entre la perspectiva sectorial, que la concibe como un subsector de la economía – diferente del público y del capitalista -, y un proyecto de transformación que considera a sus distintos actores como potenciales protagonistas de otro modelo de desarrollo. 3 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural Economía social y cooperativismo El cooperativismo, pieza clave de la Economía Social El cooperativismo es el que aparece como uno de los componentes más significativos de esta economía social, llamada de primera generación que incluye también al mutualismo. Es la expresión de diversas iniciativas asociativas que agrupan a personas con necesidades económicas y sociales comunes, la acción conjunta para satisfacerlas se orienta al bien colectivo, antes que a intereses individuales. Al mismo tiempo, es la expresión de corrientes filosóficas, o cosmovisiones comunitaristas y asociacionistas que tienen su correlato en una doctrina, en un sistema cuyo propósito consiste en transformar a través del proceso económico a los actores involucrados en el mismo, en el componente de una economía (la economía social y solidaria) y un enfoque político social. Este cooperativismo se erige como un movimiento plural, de impacto transversal, que hace pie en todos los sectores sociales. Tiene sus propios valores: autoayuda, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Y sus propios principios, que son las pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica los valores. 1) Adhesión voluntaria y abierta, 2) gestión democrática, 3) participación eco4 nómica de los asociados, 4) autonomía e independencia, 5) educación, formación e información, 6) cooperación entre cooperativas y 7) preocupación por la comunidad. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), define a las cooperativas como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para enfrentar necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. La característica particular de esta forma de asociación económica no reivindicativa es que se basa en el esfuerzo propio y la ayuda mutua de los asociados. Atienden a los intereses socio- económicos de sus miembros, pero sólo en la medida en que esos intereses coinciden o por lo menos no se oponen a los intereses generales de la comunidad. Las cooperativas adaptan su práctica a las diversas franjas productivas y laborales de las cuales se nutren. Es una organización democrática policlasista, que integra en un solo ente la dimensión asociativa y la dimensión empresaria, que deben interactuar a fin de integrar armónicamente el interés económico y el social. Puertas adentro, priva el control de sus asociados (un hombre-un voto en las entidades de primer grado), pero hacia fuera se impone la competitividad que exige la economía global. Estas entidades surgen en Europa, hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, como reacción popular de defensa frente a las situaciones de injusticia y abuso derivadas de las condiciones generadas por el capitalismo industrial. Sus precursores sientan las ideas básicas que habrían de desarrollarse en Europa Occidental, especialmente entre los trabajadores franceses e ingleses. En el contexto de la evolución del cooperativismo se destacan los Probos Pioneros de Rochdale (Inglaterra), 28 tejedores que en 1844, se reúnen para analizar las posibles soluciones de sus problemas de sobrevivencia y optan por la fundación de un almacén cooperativo, considerado la primera cooperativa de consumo. En América Latina, el origen del cooperativismo, como forma institucional se vincula a la influencia de las corrientes migratorias de las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su influencia se manifiesta en el ámbito de las asociaciones de consumo, financieras y agropecuarias y en el mutualismo urbano, ligado al sindicalismo, que impulsa la formación de cooperativas urbanas de consumo y producción. Se distinguen en este sentido, tres corrientes sucesivas de ingreso del cooperativismo: la corriente inicial que introducen los inmigrantes europeos, principalmente italianos, franceses, ingleses y alemanes que conforman las primeras cooperativas en Argentina, Brasil, Chile y Perú. La corriente sindical y mutualista, que organizan las primeras experiencias de asociación solidaria y; la corriente social de pensadores y políticos latinoamericanos que promueve organizaciones cooperativas para establecer condiciones de justicia social. La experiencia cooperativa en el agro argentino Las cooperativas agrícolas son aquellas que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas cuyo objeto es la prestación de servicios y la realización de operaciones orientadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus asociados. En nuestro país, este tipo de instituciones surgen a fines del siglo XIX, en un 5 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural Las cooperativas conforman una experiencia centenaria del agro argentino. En el siglo XXI, su desarrollo es uno de los principales ejes del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 para el logro de objetivos de competitividad y equidad social. contexto de exclusión de los grupos subalternos rurales de las agendas estatales y de los esquemas de poder vigentes. El modelo cooperativo prevaleciente en el agro argentino es el de corte rochdaleano, razón por la cual corrientes críticas le imputan no perseguir un cambio profundo de la estructura económica y de poder. Resulta entonces, según opinión del Dr. Dante Cracogna, uno de los referentes argentinos en la materia, un cooperativismo, caracterizado por un avanzado refinamiento técnico y pragmático pero con un desarrollo ideológico precario y débil: un elemento de afirmación y consolidación del statu quo, más que de reforma agraria. Las causas del surgimiento del cooperativismo en la Argentina son variadas. Pero, sin duda, entre ellas, la cuestión inmigratoria aparece como elemento gravitante. Las crecientes corrientes migratorias que llegan al país indican que – más allá de motivaciones exógenas como las crisis europeas, empresas colonizadoras, etc. – prevalecen motivaciones de raigambre interna, vinculadas con el principio alberdiano de gobernar es poblar y con el proyecto de la generación del ´80 que exige una fuerza de trabajo capaz de concretar 6 el modelo agroexportador que sindica a la Argentina como granero del mundo. Los inmigrantes europeos que se insertan en el medio agrario desde que la Ley Avellaneda promueve su llegada, intentan replicar algunas de las formas de organización y acción colectiva que habían conocido en sus lugares de origen y que en cierto modo retroalimentan su identificación y pertenencia regional. Se genera entonces un encuentro fraternal entre inmigrantes de distintas etnias: italianos y españoles que se destacan en el mutualismo, alemanes del Volga y judíos promotores del cooperativismo. Doctrina inglesa, experiencia alemana e ideología socialista constituyen los tres pilares del movimiento cooperativo agrario argentino. El cooperativismo agrario presta importantes servicios al asociado en materia de abastecimiento, comercialización y transformación. Una prestación que se traduce en una utilización más eficiente de la tierra y su mejoramiento, el mayor volumen de negocios, el mejoramiento en la calidad del producto, el uso eficiente del capital (rebaja en el costo de producción y precios más remunerativos), aumento de la demanda al ampliarse los mercados e in- troducción de servicios que cada agricultor por si solo no podría tener. Desde sus orígenes, el cooperativismo agrario procura cumplir con un doble objetivo: el primero, de carácter social, está destinado a la prestación de un servicio basado en principios de solidaridad, libre asociación y gestión democrática; el segundo, de carácter económico, está orientado a la defensa de los intereses y a la mejora de los ingresos y situación económica de sus asociados. Desde un criterio funcional, las cooperativas agrarias pueden cubrir diversas actividades, necesidades o servicios, tales como el aprovisionamiento, la producción, comercialización, la transformación o industrialización y el crédito, cumpliendo una o varias de esas fases. No obstante, las primeras experiencias de cooperativas registradas en el medio rural argentino no son precisamente de comercialización de la producción, sino para cubrir riesgos climáticos o de consumo o aprovisionamiento. Así surge la decana de las cooperativas argentinas, “El Progreso Agrícola” de Pigüé, en el sur de la provincia de Buenos Aires, fundada en 1898 por iniciativa de un grupo de colonos franceses, prove- nientes de la región de Aveyrón y cuyo estatuto social es redactado nada menos que por el profesor Charles Gide, titular de la cátedra de Economía Social en la Universidad de París. De todas las cooperativas surgidas en esa época, indistintamente del rubro, es la única que perdura hasta nuestros días. Así como la historia reconoce a Entre Ríos como cuna de la colonización, es también en esta provincia donde en agosto de 1900 se funda la mutual “La Agrícola Israelita” de Gobernador Basavilbaso, convirtiéndose en 1907 en la “Cooperativa Agrícola Lucienville” Esta entidad adopta un sistema de actuación que sirve luego de modelo para la mayoría de las cooperativas mixtas o multiactivas que pronto pueblan toda la zona cerealera del país. Tres son los objetivos de sus fundadores: 1) adquirir conocimientos de índole agrícola, 2) formar una caja de ahorros y préstamos, y 3) adquirir artículos para la cosecha a precios ventajosos. Más allá de sus funciones económicas, esta entidad ejerce una verdadera influencia de orden socio-cultural, ya que ni la educación agrícola ni la organización de bibliotecas le son ajenas. Las cooperativas agrarias tienen que abar7 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural Entre Ríos es una provincia con nutrida tradición cooperativa. La ley 26271 del 4/7/2007 declara cuna del cooperativismo agropecuario argentino a la ciudad de Basavilbaso, donde en 1900 se funda La Agrícola Israelita. car las dos funciones básicas del comercio local de aquella época en la campaña: el negocio de ramos generales que significa ya un primer paso para sustituir al comercio privado por el cooperativo, y la provisión de crédito. En 1904 se funda la entidad que sin dudas aparece como la primera cooperativa agraria del país, tal como hoy se las concibe. Es la “Liga Agrícola Ganadera” de Junín (provincia de Buenos Aires), fundada por un grupo de agricultores y ganaderos de distintas nacionalidades, para enfrentar los efectos de una violenta huelga de acarreadores y estibadores de la zona. En 1908 surge la primera cooperativa agrícola en Santa Fe, la “Mutua Agrícola” de Moisesville. En 1913, nace también la primera cooperativa de transformación, la bodega cooperativa de General Roca, Río Negro. En el año 1915 se funda la primera cooperativa fruti hortícola en la localidad de Concordia, Entre Ríos, y en 1918 la primera dedicada a la transformación de productos lecheros, la “Sociedad Cooperativa de Lechería” de Zavalla, Santa Fe. Esta entidad se compone con un escaso número de socios que reúnen el capital necesario para instalar su propia cremería, a efectos 8 de valorizar, más allá de lo que pagaban los industriales del ramo, la producción de sus asociados. En los años ´20 se institucionaliza el cooperativismo agrario al fundarse en Rosario la primera entidad de segundo grado que prospera en el país, la “Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central” o “Asociación de Cooperativas Argentinas” (ACA) como se denomina desde 1927. En este contexto propicio, en 1929, los fervientes propulsores del cooperativismo entrerriano, el agrónomo Miguel Sajaroff y el abogado Isaac Kaplan, fundan la “Fraternidad Agraria”, institución que agrupa a todas las cooperativas establecidas en las colonias judías. Uno de los más calificados especialistas argentinos sobre los principios y la práctica del cooperativismo, el doctor Emilio Bottini, considera que la cooperación agraria presenta objetivos claramente definidos: 1) beneficiar a los agricultores que explotan pequeñas fracciones de tierra, para alcanzar mejores precios, mayor uniformidad y calidad en su producción; 2) proveer de crédito al pequeño o mediano productor; 3) prestar asesoramiento legal e impositivo a sus asociados; 4) aprovisio- nar al asociado de artículos de uso y consumo; 5) transformar las materias primas de sus socios; 6) tomar a su cargo el transporte de productos de los cooperadores; y 7) estrechar la colaboración entre la producción y el consumo, limitando drásticamente la acción de los intermediarios. Por su parte, Domingo Borea señala que el desconocimiento del sistema cooperativo, los intereses de los grandes exportadores, consignatarios y comerciantes locales, la falta de fomento oficial, la presencia arraigada del latifundio y el aislamiento del productor rural han constituido algunos de los principales obstáculos que retardaron la constitución de cooperativas agrarias. En términos jurídicos, el primer antecedente legal sobre cooperativas en la Argentina data de 1889 cuando se incluye en el Código de Comercio un breve capítulo sobre cooperativas, procurando dar respuesta a las primeras iniciativas asociadas al proceso de colonización. En 1926 se sanciona primero la Ley Nacional N º 11.380 de Fomento Cooperativo que autoriza al Banco de la Nación Argentina y al Banco Hipotecario Nacional a conceder préstamos especiales a sociedades coope9 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural Cooperativa Arroceros Villa Elisa rativas y declara a las mismas exentas de determinados impuestos nacionales para facilitar la construcción de graneros y elevadores por parte de las cooperativas agrarias. A fines del mismo año se aprueba y convierte en la Ley General de Cooperativas, Nº 11.388, el proyecto reformado que dos años antes presentara el presidente Marcelo T. de Alvear, tomando como base el del senador Juan B. Justo y que diera lugar a un meduloso informe del Senado con la intervención de Mario Bravo, Leopoldo Melo y Pedro Llanos. Esta primera ley de Cooperativas -inspirada en los principios rochdaleanos- que fija las normas fundamentales de organización, administración y control, aplicables a todo tipo de cooperativas, constituye uno de los más importantes factores para el desarrollo de un movimiento integrado por auténticas cooperativas, que juegan un papel destacado en la comercialización de productos primarios, bajan los costos de intermediación, agrupan y dan auxilio a los productores rurales. Esta ley está vigente hasta 1973 en que el gobierno del General Agustín Lanusse, sobre la base del entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa, dicta la Ley Nº 20.337 que rige actualmente las sociedades cooperativas. Desde sus 13 capítulos y 121 artículos se establece la naturaleza espe10 cífica de la cooperativa y su relación con el resto de los cuerpos legales, abundando en precisiones de carácter reglamentario respecto a todas las etapas de la vida institucional. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el territorio de La Pampa, dan margen en menos de veinte años al crecimiento de un extraordinario movimiento cooperativo que se extiende en los años ’30 a Corrientes y al territorio del Chaco y Misiones. El resultado obtenido por estas organizaciones queda reflejado en el hecho de que en 1945 el 44% de la yerba mate llegada al mercado de consumo local y el 75% del algodón cosechado es de procedencia cooperativa. La gestión de Juan Domingo Perón constituye la época de mayor expansión numérica del cooperativismo agrario argentino, quintuplicándose el número de entidades y de productores asociados, evidenciándose la vinculación que existe entre Estado, política pública y cooperación. Si bien en la etapa industrialista, las cooperativas nunca están exentas del crédito oficial, es a partir de 1952, cuando las entidades cooperativas se verán aun más beneficiadas, dada la trascendencia que Juan Perón le asigna al cooperativismo, con el cambio de rumbo y la vuelta al campo. El Segundo Plan Quinquenal, que al decir del pro- Fundada en 1974 en la localidad entrerriana homónima, desarrolla estrategias innovadoras destinadas a co-construir horizontalidades y redes que garanticen la participación y su vinculación con distintos actores locales. Fortalece su presencia en el tradicional mercado brasileño, al tiempo que entabla relaciones institucionales para lograr una comercialización conjunta con otras empresas del sector. Su participación en misiones comerciales a Brasil, Perú, Cuba, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, le aporta nuevas visiones de las exigencias de la industria agroalimentaria, a las que responde con las certificaciones de calidad, como herramienta de diferenciación. La Cooperativa Arroceros trabaja en pos del éxito empresario basado en valores cooperativos, demostrando que es posible ser eficientes y competitivos sin resignar aspectos como el crecimiento de su personal y el desarrollo y fortalecimiento de la identidad de la comunidad a la que pertenece. pio Perón es esencialmente cooperativo, se convertirá en un aliado incondicional para que las cooperativas agrarias consoliden su protagonismo entre los variados y heterogéneos actores del agro. Al auxilio financiero, se suma el equipamiento, la asistencia técnica y la capacitación, ya que el cooperativismo, de acuerdo con la propia doctrina, no se afirma solamente cuando se forman muchas cooperativas, sino que más importante es la formación de cooperativistas. Es fundamental entonces la educación en general y particularmente la educación cooperativa. El peronismo es conciente de la necesidad de formar recursos humanos que estén debidamente capacitados para la conducción, la gestión y la administración cooperativas. De ahí que desde el II Plan Quinquenal se insista en que la cultura y la educación cooperativas deben enseñarse en las escuelas primarias y secundarias y difundirse cursos de cooperación en las universidades. Así es que en 1953 se crea en la flamante Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Estudios Cooperativos, primera institución sudamericana de nivel universitario especializada en estudios de esta problemática. Poco a poco, las sociedades cooperativas se van extendiendo hacia diferentes acti11 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural vidades y cubriendo la vasta geografía del país. Se constituye así un tejido de fuerte anclaje local, que posibilita la articulación flexible entre la descentralización de cada unidad productiva y de servicios y la fortaleza de la escala federativa. En efecto, en el transcurso de sesenta años, el cooperativismo agropecuario argentino pasa de la fundación de su primera sociedad a fines del siglo XIX, a la instancia confederada, CONINAGRO, que a partir de 1956 reúne a miles de asociados en organizaciones de primero, segundo y tercer grado. El incremento del cooperativismo agrario en cuanto al número de empresas y socios si bien es continuo no mantiene un ritmo regular. Mario Lattuada sostiene que desde mediados de la década del ´50 el número de cooperativas agropecuarias tiende a estacionarse en una meseta hasta fines de los años ´70, en que se inicia una prolongada fase de declinación. Sus causas son, entre otras: el proceso de agriculturización (incorporación de un nuevo paquete tecnológico y la expansión de cultivos oleaginosos, como la soja y el girasol, y el trigo de ciclo corto); la reforma financiera que pone fin a los créditos subsidiados para el agro, y la política cambiaria e impositiva. 12 Sucesivos censos agropecuarios y relevamientos cooperativos confirman que como desde sus orígenes, el movimiento cooperativo agropecuario argentino sigue integrado principalmente por pequeños y medianos productores de explotaciones caracterizadas por el trabajo familiar. Difundido en todas las regiones productivas del país, puede decirse de él, sin embargo, que es un fenómeno económico, social y cultural predominantemente de la pampa húmeda. Por otro lado, se evidencian islotes de organización cooperativa vinculada a la especialización productiva de ciertas regiones: en Cuyo y el Alto Valle del Río Negro, se organizan cooperativas frutihortícolas; en Mendoza, con expresiones parciales en otras provincias cuyanas y en el Noroeste, cooperativas vitivinícolas; yerbateras en Misiones y marginalmente en Corrientes; algodoneras en Chaco y norte de Santa Fe; tabacaleras en varias provincias del NOA y del NEA. La evolución de la composición interna de las cooperativas tampoco revela un cambio significativo. Las más numerosas continúan siendo las agrícolas ganaderas, también llamadas mixtas, asentadas en la región pampeana, aunque atento al proceso de agriculturación mencionado, el 50 % del total se dedican a la producción agrícola exclusivamente. Continúan en importancia las tamberas, vitivinícolas y frutícolas, algodoneras y yerbaterastabacaleras. Esta proporción se mantiene estable durante cuarenta años. Más allá de estas continuidades en la evolución de las agrocooperativas, las estadísticas evidencian que desde los años ´80 el cooperativismo agropecuario argentino experimenta un retroceso en numerosos aspectos, tanto en relación con el número de entidades y asociados, como en el grado de participación relativa en el total de los agronegocios (acopio, transformación, comercialización y faena). Entre las causas de este fenómeno figura la crisis de sus socios, pequeños y medianos productores; la debilidad económico-financiera de muchas cooperativas de base, pero también, en muchos casos su propia inercia institucional; la pérdida de liderazgo, cohesión, dinamismo y la falta de de una reconversión empresaria ante la nueva realidad competitiva. Se genera entonces una tensión entre la preservación de los principios cooperativos y la mutación hacia una escala macrocooperativa con fórmulas de ges- tión empresarial que priorizan los criterios de rentabilidad económica sobre la solidaridad. Las modificaciones se expresan entonces en la constitución de determinadas relaciones organizacionales al interior de las cooperativas, que se ven interpeladas y condicionadas por el entorno cambiante donde desarrollan sus actividades. En los inicios del siglo XXI y en particular después de la crisis de 2001, el modelo de economía social fundacional se renueva y da paso a la economía social de segunda generación también llamada social y solidaria. Ella incluye variadas organizaciones como fábricas recuperadas, ferias francas, clubes del trueque, redes de comercio justo, huertas comunitarias, microcréditos, microemprendimientos que al igual que las cooperativas trascienden la función económica. Pretenden contribuir a la recomposición del tejido social, convirtiéndose en un espacio de intercambio de producciones, pero también de encuentro de propuestas culturales y de fomento de la solidaridad, quizás el valor más importante del movimiento cooperativo. 13 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural Bibliografía Benavides Pinho, Diva (1987). Evolución del Pensamiento Cooperativista. Intercoop Editora Cooperativa Ltda., Buenos Aires. Drimer, Alicia - Drimer, Bernardo (1981). Las Cooperativas. Fundamentos. Historia. Doctrina. Intercoop Editora Cooperativa Ltda. Edición revisada y actualizada, Buenos Aires. IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2011). Las Cooperativas agrarias en la República Argentina: diagnósticos y propuestas. MAGyP, Buenos Aires. Lattuada, Mario (2006). Acción Colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires. Mateo, Graciela (2012). Cooperativas agrarias y peronismo. Acuerdos y discrepancias. La Asociación de Cooperativas Argentinas. Ediciones CICCUS, Buenos Aires. Olivera, Gabriela (compiladora) (2006). Cooperativismo agrario: instituciones, políticas públicas y procesos históricos. Ferreyra Editor, Córdoba. Rodríguez, Lisandro (2013). “Cooperativas yerbateras en el Territorio Nacional de Misiones (1926- 1953)”. En: Blacha, Luis - Poggi Marina (compiladores), Redes y representaciones en el poder rural. La Quinta Pata Editores y Caminos Ediciones, Rosario. Voutto, Mirta (2013). “Cooperativismo”. En: Coraggio, José et al (organizadores), Diccionario de la otra economía. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. El CEAR es un centro de investigaciones científicas (creado por la Universidad Nacional de Quilmes mediante Res. CS 557/10) que también desarrolla actividades de posgrado y extensión, su Directora es la Dra. Noemí Girbal-Blacha (CONICETUNQ). Tiene carácter multidisciplinar y está orientado al estudio de la Argentina rural, con enfoque regional. Depende administrativamente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Está integrado especial -pero no exclusivamente- por científicos, docentesinvestigadores y becarios pertenecientes a las Ciencias Sociales y las Humanidades. Pretende ser un ámbito de trabajo académico plural que tienda a la integración de la comunidad científica de la Universidad Nacional de Quilmes como así también de investigadores procedentes de otras universidades o centros de alto nivel que están interesados en el estudio del “mundo rural”. Está reconocido como lugar de trabajo para investigadores y becarios por el CONICET (Res.1164/10). El CEAR se propone recoger la experiencia de un equipo de trabajo constituido por investigadores formados y en formación, becarios y doctorandos, que desde hace más de dos décadas y media están dedicados al estudio de la Argentina rural de los siglos XX y XXI. Desde el año 2003, a partir de dos programas prioritarios de investigación y desarrollo financiados por la UNQ, este grupo de trabajo se ha fortalecido, convirtiéndose en los últimos años en un referente de los estudios rurales en la Argentina, América Latina, España y Francia. Sus actividades evaluadas periódicamente, han recibido subsidios externos del CONICET, del MINCyT a través del FONCyT y de la propia Universidad Nacional de Quilmes. Mantiene vínculos académicos a través de programas específicos con Brasil (CNPq-CAPES, UFF, UNIRIO), con la OEI, con México (UAMI, UAMXo, UNISon, UABC), con España (universidades de Alicante, Almería, Murcia y Santiago de Compostela), con Francia (Observatorio Argentino en París y la UPPA radicada en Pau-Proyecto ITEM). Anualmente organiza Jornadas de Investigación y Debate –de carácter nacional e internacional- sobre temas agrarios argentinos, latinoamericanos y europeos. Mateo, Graciela Economía social y cooperativas agrarias en la Argentina / Graciela Mateo y Lisandro Rodríguez 1ª ed. - Bernal : Universidad Nacional de Quilmes, 2015. 12 p. ; 21x15 cm. - (Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural / Martha Ruffini) ISBN 978-987-558-327-6 1. Economía social. 2. Cooperativas. I. Rodríguez, Lisandro II. Título CDD 334 14 Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural