Las aventuras de Augie March

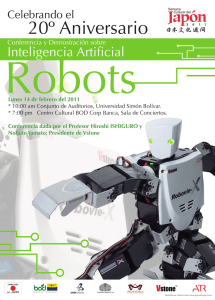

Anuncio