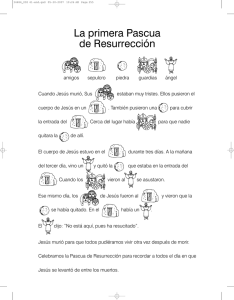

y otros textos para el Domingo de Resurrección

Anuncio