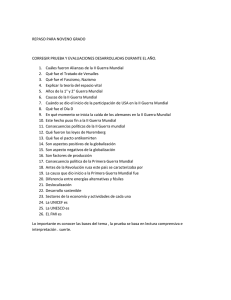

globalización y sustentabilidad

Anuncio