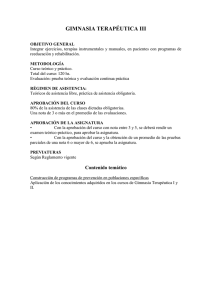

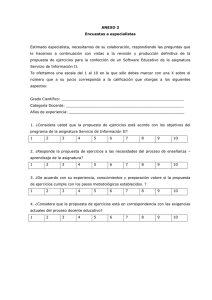

[P][W] D.Edu. Aisenstein, Ángela

Anuncio

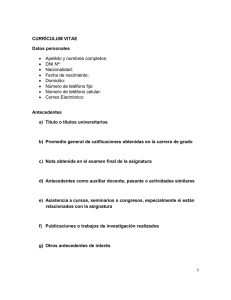

![[P][W] D.Edu. Aisenstein, Ángela](http://s2.studylib.es/store/data/007692582_1-2dd2d7c69d9be469cd13d676c84a2e77-768x994.png)