Resúmenes XIII Congreso Nacional de Fisioterapia de la UCAM

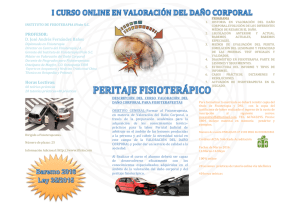

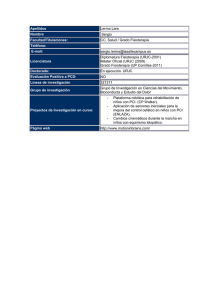

Anuncio