http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1269/index.htm

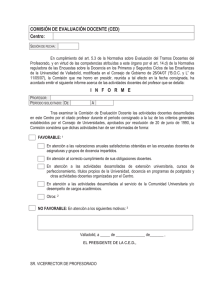

Anuncio