- Ninguna Categoria

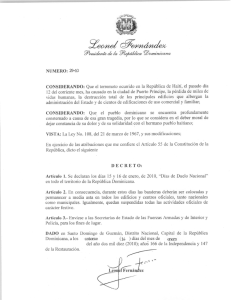

República Dominicana

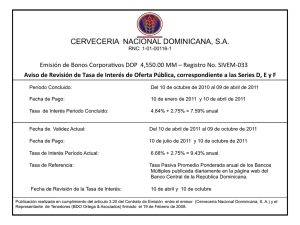

Anuncio