El último Dickens

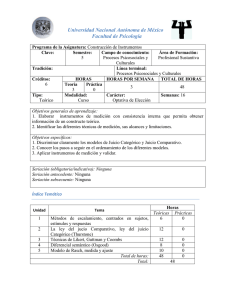

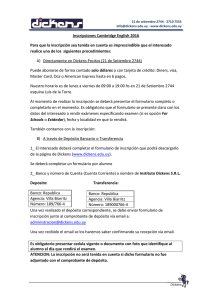

Anuncio