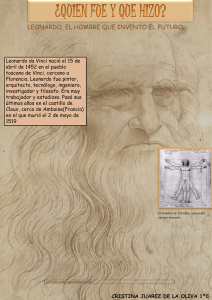

Freud, S. Un recuerdo infantil de Leonardo da

Anuncio