RECUERDOS Rosa Duran

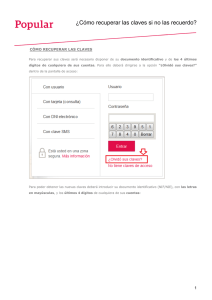

Anuncio

RECUERDOS Rosa Duran Acogiéndome a la iniciativa de Vivencias, me dispongo a poner en orden recuerdos de mi vida, a los 78 años ya cumplidos. Nací en Barcelona el 24 de julio de 1928. Lo haré en castellano, a pesar de pensar y sentir en catalán, por el hecho de haber sido educada "en el idioma del imperio". Mi padre, Ramón Durán Aguilar, nació en Barcelona, de padre catalán y madre aragonesa; tengo su partida de bautismo de la iglesia de San Justo y Pastor, ya que nació en la calle Lledó, en una carbonería. De muy pequeño, su padre abandonó a la familia, mujer y una hija, para ir a Chile, de donde nunca volvió. Poco sé de él, sólo que mi padre contó que, cuando estaba cerca de quintas, se preocupó para que se librara. Mis abuelos se llamaban Jaime Durán Oliveres y Gregoria Aguilar Gargallo. Por la falta del padre, mi abuela dejó a sus hijos en la lejana provincia de Teruel. Su casa era del herrero del pueblo (Bordón), y allí pasó hasta que, en tiempo de trabajar, volvió a Barcelona. Mi abuela estaba al servicio de una familia de buena posición, y conservó su piso (donde yo nací). En dicha casa conoció a mi madre y en 1927 se casaron. Mi madre, Enriqueta Lloret Sauret, era de la provincia de Lleida, cerca de Tremp, de un pueblo llamado Moror, situado en la cima de una montaña, y que había tenido un castillo moro. Por cierto, en el museo románico de Montjuïc hay referencias de este pueblo. Era hija de un primer matrimonio de Juan Lloret Miret y Concepción Sauret. Además de dos hermanas, hubo un chico; la madre murió de parto y el padre contrajo segundas nupcias con Dolores Català, con la que tuvo dos hijos más. Las hermanas del primer matrimonio se llamaban Conchita y María, y el hermano José; las hijas del segundo matrimonio eran Teresa y Dolores. El campo no daba para alimentar a tanta familia, e iban desfilando por edad a la capital, Barcelona, para servir en casas de más o menos categoría, donde acostumbraban a salir para casarse. Mi madre estaba al cuidado de tres niños, dos chicas y un chico. Esta familia fue para mí como unos segundos padres. La abuela fue mi madrina y siempre me mostraron gran aprecio. Por circunstancias de la vida, ha desembocado el final de su amistad, pero ya en vida de la segunda generación. Volviendo a mi padre, su primer trabajo, por mediación de dicha familia, fue en Riegos y Fuerzas del Ebro, la actual FECSA. Me había contado que estuvo en la central de las tres chimeneas del Paralelo, para pasar a las llamadas del quince de Horta. Yo había estado en dicho lugar, y me impresionó mucho la grandiosidad de sus máquinas y el ruido, que era ensordecedor. Allí había dos operarios; mi padre era el primer oficial. Poco trabajo había, sólo vigilar y correr en casos de emergencia, que no eran frecuentes. Suministraban corriente a los tranvías y dicha central estaba dentro de unas cocheras, que hasta hace poco han existido. Más adelante, después de su enfermedad, que contaré más adelante, y hasta su jubilación, pasó a la calle San Luis, de Gracia, y algún tiempo en Ausiàs Marc y, como había trabajado siempre en la misma empresa, se jubiló antes de la edad, pero con el sueldo máximo. No era en aquellos tiempos una empresa que pagara mucho, pero era cosa segura. Mis padres creo que fueron normales, es decir, trabajadores y querían para mí lo mejor; ellos no habían tenido estudios y cuando en 1939 se planteó que quería estudiar no hubo inconveniente en que empezara el bachillerato. En el capítulo escuela contaré mi educación. Mi padre tenía un carácter más bien callado, todo lo contrario de mi madre, que creo que “llevaba los pantalones”, como se dice vulgarmente. Siempre quería tener razón; era muy trabajadora y lista. En épocas difíciles, ella no dudó en trabajar y aprendió de callista y hacía muchos servicios y tenía muchos clientes (iba por las casas). Jamás la vi sin hacer nada: labores, cocina etc. Pero era mandona. Recuerdo que una vez llegamos a discutir. En la cocina teníamos un salero colgado en la pared; ella me enseñaba a cocinar y, en el momento de coger la sal, yo lo hice con la mano izquierda, creo porque soy ambidiestra y, por otra parte, era más sencillo hacerlo así, ya que con la mano derecha era necesario hacer un giro. Por esto discutimos... Otro gran problema que me enfrentó con ella fue que a los 14 años conocí al que sería mi marido; él tenía mi misma edad, unos meses menos. A ella, al darse cuenta de mi preferencia por él y que en mi ambiente estudiantil había muchachos con más posición intelectual, no le gustó. Yo siempre había tenido muchos amigos, pero me enamoré del que se puso a trabajar y no le gustaban los libros. Con todo ello, fueron pasando los años y sólo nueve meses antes de la boda no subió a mi casa. Fueron unos años duros para mí, entre dos fuegos; en total, nueve años entre peleas y reconciliaciones, ya que nos casamos a los 23. Mi padre no se oponía, pero fueron cosas que recuerdo con desagrado; nos queríamos y lo superamos todo. Una vez casados, fue un descanso, ya que no sabía dónde poner a mi marido. Enfermó del corazón y en 1964 nos trasladamos a casa de mis padres, ya que mi suegro vendió la casa familiar. Allí aterrizamos ya con cuatro hijos. En verano del 1965 murió; quedó mi padre con nosotros, ella tenía 6o años y mi padre le sobrevivió hasta los 80, dócil como siempre, pero no muy amigo de mis hijos, les quería pero parecía que le molestaran. No fue jamás cariñoso, pero tengo de él un buen recuerdo. Las fechas de sus nacimientos fueron mi padre el 2 de marzo de 1902 y mi madre el 24 de junio de 1906. Tal vez sea interesante recordar los años de la guerra, años para él difíciles, por su edad. Hubiera tenido que estar en filas, pero por el hecho de trabajar en lo que se llamaba industria de guerra, se libró. Otro hecho de su vida es que en los años 1945 sufrió una amnesia. Recuerdo que se dijo que fue consecuencia de una transfusión de sangre, de brazo a brazo, y que dio precisamente a un miembro de la familia que habían servido su madre y su mujer; una persona para él entrañable. Se comentó que fue para él un shock, ya que la persona murió. Tengo presente haberle acompañado a un médico en la Via Laietana, a unas sesiones de electro-shock que estaban de moda por aquellos años. Era muy doloroso verle en aquel estado. Se curó, pero yo creo que estas cosas pueden dejar secuelas. Un recuerdo de aquel año fue la llegada de una imagen de Santa Rita, que aún tenemos en casa en una hornacina, que mamá puso en agradecimiento por su curación; tengo la costumbre de saludarla cada día y visitar alguna iglesia el 22 de mayo. Otro rasgo del carácter de mi padre era que le gustaba guardar todo lo que hacía referencia a electricidad. Cuando empezó la radio, en 1926, él ya confeccionaba aparatos de los llamados de galena; arreglaba planchas y aparatos de radio cuando ya eran de bombillas; tenía mucha paciencia, le recuerdo con un soldador en las manos en una habitación que tenía para él, atestada de trastos, que era el desespero de mi madre. Ya viejo, siguió en aquel rincón; entonces repasaba sus libretas de ahorro. En mi casa la radio ha estado presente en todas las horas del día y de la noche: música, radio-teatro, noticias, en aquellos célebres aparatos llamados de capilla. En 1957 nació mi primer hijo y en mi casa entró la televisión, y a él también le gustaba mirarla, pero seguía siendo de pocas palabras. Otra cosa que me gustaría relatar es el régimen de trabajo que tenía: eran tres turnos de ocho horas seguidas, mañana tarde y noche, y sólo un día de fiesta a la semana. Por eso había comido en Navidad a las 13 horas, por tener él el turno de tarde. PRIMEROS RECUERDOS Yo sitúo mis primeros recuerdos en la casa donde nací, en la calle Legalidad, número 2, esquina Torrente de las Flores, muy cerca de la Plaza Rovira. Entonces esta calle estaba cerrada a la altura de Escorial; me parece que la abrieron por los años 50. El piso era lo que ahora se llama un ático, un tercer piso al que se llegaba por una escalera muy mala. Recuerdo perfectamente su distribución: una habitación grande; otra pequeña con un pasillo central que daba a un gran terrado y al que se subía por unos peldaños; el comedor, que estaba situado detrás de la puerta de entrada, y donde teníamos una mesa con un hule verde; la cocina era pequeña, con fogones de carbón; seguía una galería descubierta, donde estaba el servicio- la comuna-, como la llamábamos nosotros; no había lavadero en las casas, y la ropa se lavaba en unos lavaderos públicos. Había uno en la calle de Las Tres Señoras, muy cerca de mi casa. Nos alumbrábamos con luz de gas; el contador estaba detrás de la puerta de entrada. Tuve una graciosa ocurrencia propia de mi edad, referente a dicho contador. Un día bajé al piso 1, donde vivía un tío de mi padre que se llamaba Salvador; era pintor de brocha gorda y cuando regresaba a casa compraba pan y me daba a mí un trozo de llonguet, un panecillo de aquellos tiempos, que era muy bueno. Pero éste no es el asunto; al llegar, como siempre y tras el ritual del pan, le dije: “Tío Salvador, en mi casa somos muy ricos, tenemos la mesa del comedor llena de céntimos”. La verdad era que había venido el cobrador del gas y había vaciado el contador, que funcionaba con las monedas de cobre de uso legal, y que se introducían por una ranura para saber el consumo. Ésta era nuestra gran fortuna; esto me lo han contado, pero el contador lo recuerdo perfectamente. En esta casa no vivimos mucho tiempo, ya que nos mudamos a la calle Laurel, esquina Sors; era un primer piso con balcón a la calle y terrado en la parte posterior, con comuna. Subíamos por unas anchas escaleras, que aún salen en mis sueños. En la puerta de enfrente vivían los dueños del colmado, que tenía dos puertas, una en Laurel y otra en Sors, y se llamaba La Palma. Los dueños eran un matrimonio sin hijos, ya mayores cuando yo les conocí, y con ellos estaba una hermana soltera del señor. Él se llamaba José Romañach; Amelia Tarrés, la señora; y la hermana, Lola. Me querían mucho y yo me lo pasaba muy bien en el jardín que tenían detrás de la tienda, donde criaban gallinas. Tenían un gran gallinero, que era mi asombro cuando al anochecer iba a ver dormir las gallinas sobre un palo y con una sola pata. Había un lavadero grande, árboles, plantas y flores y una magnífica parra de uva moscatel. También tenían teléfono; recuerdo que era de cinco cifras, y otro que era interior, para comunicarse con el piso de arriba. Había, como es natural, electricidad. Nuestra amistad fue entrañable y duradera. Tengo infinidad de buenos recuerdos. Molían café en el rellano de los pisos cuando yo estaba enferma, para que me llegara el aroma, que me encantaba. Hacían crías de polluelos en un almacén muy grande, con género, donde había una báscula, que yo usaba para saber mi peso. Vi muchas veces salir los polluelos del huevo, muy amarillos y mojados, con su constante pío-pío; con ellos seguían unas experiencias maravillosas; tiraban los huevos con una bombilla, no sé por qué, pero todo esto vuelve a mi memoria. Unos cajones en la tienda llenos de grano, las paperitas de papel, una caja registradora metálica y reluciente que al abrirse sonaba una campanita, los potes en los estantes rotulados, etc. Yo siempre he dicho que mi infancia fue muy feliz; todo esto fue antes del 36, pues en 1934 nos mudamos a la calle Salut, que ahora se llama Mare de Déu de la Salut, donde vivo ahora. Al casarme, viví en Paseo del Monte, para volver a Salut. Referente a la familia de la calle Laurel, no dejé de visitarles muchos domingos, cuando estaban jubilados. Él falleció y ellas se fueron a vivir a Rosas, donde tenían propiedades. Allí pase yo, desde el verano del 40 hasta que me casé, todos los veranos por lo menos un mes. Puestos a contar, ella había hecho testamento, algo a mi favor, lo sé por mi madre, pero no llegué a cobrarlo, ya que el administrador se suicidó por haber hecho un desfalco. Y lo gracioso del caso, si así puede llamarse, es que también era el administrador de mi madrina, que también me había dejado algo. En fin, que de pobre no he pasado. La señora Amelia era hija de una familia acomodada del barrio y, al enamorarse del tendero, un día antes de la boda en el jardín de su casa quemó todos sus sombreros, para dar a entender que no los necesitaría en su nuevo estado. La quise mucho, yo siempre he estado rodeada de mucho cariño. La casa donde vivíamos tenía tres habitaciones, una galería en la parte posterior, con lavadero y comuna, y un balcón que daba a la calle Laurel. Tengo el recuerdo de estar peinando a mi madre, que le gustaba mucho que le tocaran la cabeza, cosa que a mi me molesta muchísimo. Teníamos luz eléctrica, en fin, que fue una mejora que seguimos al ir a la calle Salut, y fue porque los que nosotros llamábamos los señores, ya he contado el origen, tenían una muchacha, hija del patrón de pesca de su barca, que faenaba en Torredembarra, que quiso venir a Barcelona. Era modista y acordaron que viviera con nosotros; el alquiler era de cien pesetas y ella pagaba una parte. Primero ocupó dos habitaciones de las cuatro que tiene la casa, ya que tenía un taller con algunas chicas, y luego pasó a ir por las casas. Tenía muy buenos clientes. Por aquel entonces, era costumbre hacer en casa la ropa blanca: uniformes, etc. Y estas profesionales siempre tenían trabajo. En mi actual domicilio yo llegué a los 6 años. Son tantos los recuerdos que podría llenar muchas páginas. Allí empezó la guerra, que cuento en otro capítulo. Con mis amigos de la calle jugábamos principalmente por la noche y en verano, ya que de coches no veíamos nunca. Íbamos en bicicleta y de día poníamos una cuerda entre dos casa, en sentido horizontal, para jugar al tenis, para emular a nuestro club de Tenis la Salut, que está a pocos metros, en el número 75 y mi casa en el 81. Allí se celebraban las famosas verbenas de San Pedro, el 28 de junio, donde se reunía lo mejor de Barcelona. Entonces sí que salíamos a contar los numerosos coches que llenaban nuestras calles adyacentes. La convivencia con dicha modista fue buena; se marchó en 1952, cuando yo me casé. Es curioso hacer notar que, a pesar de pasar los veranos en playas, jamás aprendí a nadar. Me encantaba contemplar el mar a todas horas, de día y de noche, pero el gran respeto que me daba hizo que sólo ya con 40 años, y en piscina, aprendí para acompañar a mis hijos, y sólo un poco. PRIMERA ESCUELA Y EDUCACIÓN Mi primera escuela fue una escuela pública en la calle Argentona, casi en esquina con Escorial. Allí empecé a ser feliz; soy hija única y siempre el colegio me ha gustado mucho, hasta el punto de preferir el invierno al verano. En este periodo iba a Torredembarra, a casa de la chica que vivía con nosotros, desde el 34 al 39. En este pueblo, que está dividido por la carretera, está el barrio marítimo y el pueblo arriba. Yo vivía junto al mar, en una casa de pescadores con puerta trasera, que alguna vez había servido para que saliera el mar embravecido. Yo no lo vi nunca, pero lo contaban. Un recuerdo sí que tengo y es la muerte de un político, que se llamaba Rafael Campalans, que sufrió un corte de digestión. Murió en un sitio que se llamaba las rocas. Volviendo a la escuela, cuyo edificio aún existe y ha sido escuela hasta hace poco, tenía un jardín muy grande, había árboles, un níspero, si lo recuerdo bien, junto a la escalera, un columpio, que no era de mi agrado, ya que soy algo miedosa en cosas que no me siento firme y poco amiga de sensaciones peligrosas, pero me lo pasaba muy bien con los juegos de conjunto (tocar y parar, poner un objeto entre las manos cerradas, juegos que acompañábamos con canciones, etc.). Las escaleras para llegar al jardín eran muy anchas, las clases eran dos y muy espaciosas, una de juegos y otra de docencia. Los pupitres lo ocupábamos dos chicas; yo sólo recuerdo niñas. Mi compañera se llamaba Carmen Parot, que vivía en la plaza Rovira y cuyo padre murió en el frente. La escuela estaba en un primer piso y la puerta era estrecha y con escalones empinados. Al entrar, a mano derecha, estaba el despacho de la directora, Doña Carmen; seguía una estancia con lavabos y perchas para colgar los uniformes, con nuestros nombres o números; teníamos también vasos. A la izquierda estaba la clase de juegos, con un piano, a cuyo son hacíamos rítmica. Recuerdo un juego que consistía en unos cartones que formaban una muralla que encerraba unas figuras de diversos peces con números, y nosotros, con una caña que tenía un anzuelo con imán, procurábamos pescar. La suma de los números conseguidos era el premio. Yo creo que había más juegos, pero yo recuerdo éste. La clase de docencia era muy espaciosa, con una gran pizarra que cubría toda la pared de la derecha; en la izquierda estaba la puerta que daba al jardín y unas grandes ventanas. En esta pizarra dibujábamos con tizas de colores. Yo he sido una calamidad con el dibujo. En segundo de bachillerato el maestro Palmero me suspendió, y mis actuaciones eran unas casas tipo cabaña valenciana, con chimenea, humo y un lavadero adosado, con puerta y alguna ventana; también hacía palmeras. En las ventanas de la clase recuerdo que, en el primer año de guerra, que aún fui allí, pusieron unos papeles engomados para que, en caso de rotura, no hubiera daños. Como cosa curiosa contaré que, debajo del piso, había una imprenta, que hacía mucho ruido, un ruido sordo. Un día, mientras hacíamos silencio, una práctica frecuente, pararon las máquinas y yo me dormí. Con mi compañera Carmen nos sentábamos en las últimas filas y intercambiábamos los trabajos manuales. Yo no sabía hacer lazos y me los hacía ella, y yo le pasaba los corchetes u ojales. Aprendimos a dividir con unos potes forrados de papeles de colores y con habas secas. La enseñanza era en catalán, que luego he olvidado; lo leo mucho, pero no me atrevo a escribir, ya que haría muchas faltas. El segundo año pasé a una escuela que pusieron en una masía que se llamaba Can San Pere, entre Cerdeña y Secretario Coloma, que entones se llamaba Pablo Alsina. Era una casa muy grande, con un inmenso jardín. La casa tenía una capilla que, como es natural, fue profanada. De los árboles, recuerdo unas palmeras pequeñas que daban como fruto una especie de dátiles con gusto de coco. Detrás del edificio había un gran pinar, que llegaba a la calle Camelias. Este solar es ahora el campo del Europa, que entonces estaba en la calle Providencia y que luego pasó al Hispano Francés. Todos estos cambios los recuerdo perfectamente, pues terminaron con los rascacielos del alcalde Porcioles. A mis padres no les gustó la escuela y me pusieron en la de la calle San Salvador, esquina con Vilafranca: la primera escuela de Doña Rosario Climent. Recuerdo un invierno con una gran nevada. Aprendí mucho, me gustaba sobretodo la geografía, hasta el punto que la profesora Srta. Pilar me dejaba enseñar con los mapas a los más pequeños. Terminada la guerra, el 7 de mayo hice la primera comunión en la parroquia de San Juan de Gracia, que era la iglesia donde se habían casado mis padres y yo había sido bautizada. En verano del 39, precisamente el 16 de agosto, hubo una convocatoria extraordinaria para poner al corriente los estudios que se habían invalidado. Yo me presenté de ingreso y primero en el Instituto Maragall. Entonces el bachillerato constaba de siete cursos. Estaba preparada y aprobé, y en septiembre empecé el segundo. Fue toda una experiencia pasar de una escuela privada a un instituto, con tantas asignaturas; costaba y suspendí el francés y el dibujo, y aprobé en septiembre, pero siguió otra gran equivocación. Se conmutaba un curso y pasé al cuarto, pero, al no estar preparada, el alemán, las matemáticas y alguna cosa más que no recuerdo fallaron y no pasé el curso. Para ir al instituto cogía el tranvía 24, que empezaba en la Travessera de Dalt, esquina con Escorial, hasta Provenza, que es donde está el Maragall. El billete costaba, creo, 15 céntimos y había trayectos. Según el recorrido aumentaba, creo, hasta 25 céntimos. No había semáforos, palabra que luego aprendimos. Recuerdo que en la Diagonal con Paseo de Gracia había un guardia urbano y unas rayas blancas en el suelo, y la infracción era de dos pesetas si los peatones no cumplían. Así terminó mi experiencia en el instituto, ya que tenía que repetir el cuarto y, al haber problemas en mi casa por la enfermedad de mi madre, pasé unos meses en el colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de la calle Salut, donde estaba una maestra que en ocasiones me había dado clases. Sería muy largo de contar todos aquellos días que iba a su casa en el Club de Tenis la Salut, donde ella vivía, pero esta escuela no estaba homologada para bachillerato y decidí volver a mi querido colegio de doña Rosario, que por aquel entonces se había trasladado a la misma calle, pero esquina con Rabassa. Era una torre con un piso muy grande y un buen jardín. Habitaba en el piso inferior, con su madre y luego con el marido; se casó muy mayor y vivió hasta los 92 años cumplidos. Murió en una residencia en La Atmetlla, donde con mis amigos la visitamos a menudo, hasta un mes de diciembre, que falleció repentinamente. También en el piso de abajo teníamos una clase, con máquinas de escribir para los que estudiaban comercio. Allí llegué hasta el séptimo curso. Era en 1945, el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ésta fue mi última escuela, donde pasé unos años inolvidables, con unos amigos que aún conservo. Nos reunimos frecuentemente y nos queremos mucho. En aquellos tiempos nos juntábamos con los alumnos de los colegios cercanos: el Palacio de la Cultura, en la travessera de Dalt; el colegio de monjas las Concepcionistas; Corazón de Maria, y los Hermanos de la Plaza Lesseps. De éste último conocí a mi marido en 1943, cuando me presenté al examen de estado, que no aprobé. Como debo terminar mi relato en este año, no hago referencia a mis estudios posteriores, que siguieron con gran caudal de recuerdos que llenaron de felicidad mi juventud. GUERRA CIVIL Cinco días me faltaban para cumplir 8 años en 1936, y los que hemos vivido estos días tenemos algunas cosas que contar. Salvo a un hermano de mi madre, a los de nuestra familia no nos pasó nada. Aquél se exilió a Francia con la retirada de las tropas, y fue una verdadera odisea. En medio del gran desastre, que los franceses no pudieron o no quisieron controlar, pudo esconderse en casa de unos parientes de un compañero, enfermó y, con todo esto, llegó el 1 de septiembre, en el que empezó la Segunda Guerra Mundial. Fue prisionero de los alemanes en la isla de Guarnesey. Mi madre, por mediación de la Cruz Roja, tenía noticias suyas. Pasó muchas vicisitudes. Era sastre de profesión y creo que, bueno, se casó con una francesa y vivió en Cherbourg hasta su muerte. Sólo volvió a España en una ocasión, en 1956, con su esposa e hija, llamadas Juliette y Chantal. Con dicha prima me carteo por lo menos cuatro veces al año. Volviendo a la vida cotidiana de la guerra, mi madre solía ir a San Adrián del Besòs, a casa de una amiga que tenía una lechería, y así podía cambiar la leche por otros productos. Asimismo, mi padre, por la Central de Riegos y Fuerzas del Ebro, tenía un economato y algunas veces traía arroz con lentejas y huevo duro, que estaba muy bueno. Durante un bombardeo y mucha lluvia, mi madre vio caer el puente del río Besòs, al que se llegaba con un tranvía que salía de la calle Trafalgar. Al quedarme yo en casa, iba con una vecina al cine Ibèric, que estaba en la calle Praga. Algunas veces interrumpían la sesión por falta de luz y nos quedábamos esperando pacientemente la reanudación de la película. Muchas eran sin doblar, pero yo ya sabía leer. He visto mucho cine, ya que era costumbre de mi familia ir, por lo menos, una vez a la semana. Se proyectaban, como mínimo, dos películas y alguna vez hasta tres. Ahora, a mi vejez, ya no me gusta tanto, porque me da pereza salir. Veo la televisión, ya que me encanta el cine antiguo en blanco y negro. Por ejemplo, El tercer hombre la he visto por lo menos 15 veces desde que la vi por primera vez en 1952. Recuerdo que pagábamos en taquilla con unos cartoncitos redondos con unos sellos pegados. También había billetes que, por cierto, al final de la contienda no tuvieron valor, cosa para mí inconcebible. Sólo se aceptaba la moneda de plata, hasta que se normalizó, no sé cómo. El primer día de la guerra lo puedo recordar perfectamente, por un hecho que contaré. En la última casa de la calle de la Salut vivía un periodista llamado Ibáñez Escofet, y la noche del l8 al 19, con mis padres, regresábamos del cine Ibèric. Era un sábado. Con esto, al doblar la Plaza Sanllehy, dicho señor salía a toda marcha de su casa con el coche. Hay un garaje dentro de la casa, y las escaleras están a un lado. La casa sigue en pie, no en cambio las otras que ocupaban entonces los periodistas, que no pudieron acceder a las torres del llamado barrio de los periodistas, en la actual carretera del Carmelo. En la acera de aquel trozo, hasta el número 81, que es mi casa, había unos cipreses que Josep Maria Folch i Torres nombra en una de sus Páginas Vividas. Este barrio se construyó en 1927. Siguiendo con la fatídica noche del caluroso julio del 36, mi padre, al ver la rapidez del vehículo, exclamó: “On va aquest ximple?”. Aquel ximple, sabiendo lo que se avecinaba, huía a toda marcha. El domingo por la mañana aún hubo alguna misa en la capillita de la calle Pau Alsina, ahora Secretario Coloma, que era de unos carmelitas. De la capilla de la Salut no me acuerdo, pero al llegar al mediodía el panorama cambió. Ya se oyeron rumores de quema de iglesias y disturbios en la Plaza de Cataluña. Siguieron días de gran inquietud, y llegaron los bombardeos, que agravaron la situación. Recuerdo una bomba o metralla que llegó a la calle Camelias y también a la calle Salut, cerca de la capillita que ya había sido destruida por los incendiarios. Este bombardeo creo que fue el del barco, pero recuerdo que las ventanas de mi casa se abrieron y la vajilla que teníamos en el aparador se rompió, quedando tan sólo cuatro copas que, por cierto, con una de mis nueras las preferimos a las modernas alargadas, y las llamamos “las supervivientes”. No íbamos al refugio, pero una vez sí que recuerdo haber ido a una especie de mina, en una casa cerca del Parc Güell, donde actualmente aparcan los autobuses de los turistas. Pero me causó tanta claustrofobia, que jamás he podido estar en sitios semejantes, y aún lo sueño con horror algunas veces. Yo hacía una vida normal, me gustaba mucho el colegio hasta que llegó el final, el 26 de enero. Con un primo tres años mayor que yo, su hermana y una amiga del colegio fuimos a ver a los árabes, que estaban acampados en la plaza, debajo de los célebres bancos. Tenían fuegos encendidos y recuerdo que hacía mucho viento. Cuando se enteraron mis padres se enfadaron mucho, pero no pasó nada. Mis primos estaban en mi casa desde hacía unos días, ya que al vivir en el Paralelo tenían muchos bombardeos y mi madre acogió a su hermana. Para mí la guerra fue un episodio que no llegó a ser penoso, por lo bien que me lo pasaba en el colegio.