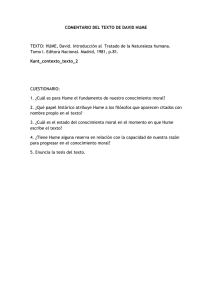

TEMA 2. HUME - Grado de Historia del Arte UNED

Anuncio

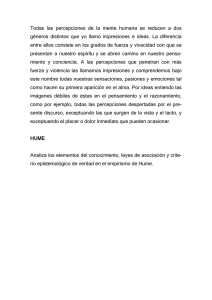

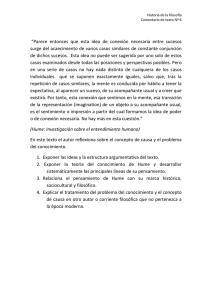

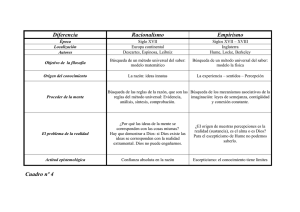

CAPÍTULO XIV DAVID HUME Y EL EPÍLOGO IRRACIONALISTA DEL EMPIRISMO 1. LA VIDA Y LAS OBRAS DE HUME Con David Hume el empirismo llega hasta sus propias columnas de Hércules, es decir, a aquellos límites más allá de los cuales resulta imposible avanzar. Despojado de los supuestos ontológico-corporeístas presentes en Hobbes, del componente racionalista cartesiano que había en Locke, de los intereses apologéticos y religiosos que aparecían en Berkeley, y de casi todos los residuos de pensamiento procedente de la tradición meta física, el empirismo de Hume acaba por vaciar la filosofía misma de sus contenidos específicos y por someterse del todo a la razón escéptica, de la cual sólo puede salvarse la primigenia e irresistible fuerza de la naturaleza. La naturaleza está por encima de la razón, dice expresamente Hume; el hombre-filósofo debe ceder ante el hombre-naturaleza: «Sé filósofo; pero más allá de la filosofía, sé siempre un hombre.» Esto significa que, si se lleva hasta sus últimas consecuencias y se radicaliza, el empirismo acaba por ser en definitiva una renuncia a la filosofía. David Hume nació en Edimburgo, de una familia perteneciente a la pequeña nobleza terrateniente, en 1711. Desde joven se apasionó por el estudio de los clásicos y de la filosofía, hasta el punto de oponerse con firmeza al deseo de sus padres que habrían querido que fuese abogado como su progenitor, y no tolerar ninguna otra actividad que no fuesen sus estudios predilectos. En 1729, a los dieciocho años, tuvo una poderosa intuición que —como él dice— le reveló «una nueva escena del pensamiento» (a new scene of thought), haciendo que apareciese en su mente la nueva ciencia de la naturaleza humana su nueva visión filosófica. Esta «nueva escena del pensamiento» tuvo un efecto extraordinario: el joven Hume se dedicó a los estudios con una intensidad excepcional y su entusiasmo llegó a ser tan notable que su salud se resintió. Cayó en una crisis depresiva, que sólo pudo superar con una terapia muy prolongada. La nueva escena del pensamiento dio a luz la idea básica del Tratado sobre la naturaleza humana, la obra maestra de Hume, en la que el filóso fo trabajó en Inglaterra hasta 1734, y luego en Francia —entre 1734 y 1736— en La Flèche (que se había convertido en un prestigioso centro de estudios cartesianos), adonde se había trasladado para ampliar sus horizontes culturales. En 1739 se publicaron en Londres los dos primeros volúmenes del Tratado sobre la naturaleza humana, y en 1740 se publicó el tercero, pero no suscitaron ningún interés particular. Sin embargo, el éxito literario le llegó muy pronto, gracias a sus ensayos políticos y morales, y también a la nueva presentación más ágil y refundida del Tratado, así como a su monumental Historia de Inglaterra. La posteridad señaló, empero, que aquel Tratado no apreciado por sus contemporáneos era la obra maestra del filósofo, su escrito más profundo y más meditado. Hume no logró ingresar, debido a sus ideas escépticas y próximas al ateísmo, en el ambiente académico. En 1744 no pudo obtener la cátedra convocada por la universidad de Edimburgo, y en 1751 no fue aceptada su candidatura a la cátedra de lógica de la universidad de Glasgow. En cambio, Hume tuvo éxito en otros ambientes. En 1745 fue preceptor del marqués de Annandale. En 1746, como secretario del general Saint Clair, participó en una expedición a Francia y en 1748 integró una misión diplomática a Viena y a Turín. Entre 1763 y 1766 Hume fue secretario del embajador inglés en París y mantuvo cordiales relaciones con los ilustrados franceses. En 1766 Hume regresó a Inglaterra, acompañado por Rousseau y ofreciéndole su protección. Sin embargo, la grave manía persecutoria que aquejaba a Rousseau le hizo acusar absurdamente a Hume de encabezar una conjura, cuyo objetivo consistía en arruinarlo. Este caso dio mucho que hablar y obligó a Hume a exponer sus propias razones al respecto. Recordemos también que, en 1767, Hume fue nombrado subsecretario de Estado para los asuntos del Norte, y que poco después — gracias a conseguir una cuantiosa pensión— se dedicó de forma casi exclusiva a sus estudios predilectos, con toda tranquilidad. Murió en 1776. Entre las obras posteriores al Tratado, mencionemos los Ensayos sobre el intelecto humano (1748), refundición simplificada del primer libro del Tratado (obra que en 1758 fue rebautizada con el título de Investigaciones sobre el intelecto humano, que más tarde se convirtió en definitivo); las Investigaciones sobre los principios de la moral (1751), que son una nueva redacción del tercer libro del Tratado y que su autor consideró como su mejor obra; los Discursos políticos (1752); las Cuatro disertaciones (1757; una de ellas es la célebre Historia natural de la religión); con carácter póstumo se publicaron los Diálogos sobre la religión natural (redactados en 1751). Por último recordemos la Historia de Inglaterra, comenzada en 1752 y acabada diez años después, que suscitó polémicas muy encarnizadas, pero le otorgó a Hume un gran prestigio. Empieza con la invasión de Julio César y termina con la revolución de 1688, a lo largo de ocho volúmenes. A.C. Baugh, conocido historiador de la literatura inglesa, juzga así esta obra: «Con ella Hume llevó a cabo la que había de ser la primera historia de Inglaterra realmente satisfactoria. Sus defectos en la actualidad se hacen evidentes: no se basa en estudios sólidos y en investigaciones cuidadosas; la edad media se ve difamada por la ignorancia del autor y aparecen prejuicios en el tratamiento de los períodos siguientes. La finalidad del escrito —el deseo que tenía Hume de ilustrar los peligros que las facciones violentas representaban para el Estado— resultaba más significativa para su época que para los tiempos posteriores. No obstante, la obra llenaba un gran vacío y resultaba legible. Su fama duró mucho más que la de los contemporáneos rivales de Hume... y durante más de un siglo fue la Historia de Inglaterra más leída.» Un estadista de la talla de Winston Churchill llegó a decir que esta Historia de Hume había sido el manual de su adolescencia. A pesar de que sus contemporáneos prácticamente ignorasen el Tratado, éste es el que nos revela en plenitud la new scene of thought. Por lo tanto, a él nos remitiremos de manera preferente durante esta exposición, sin descuidar tampoco las Investigaciones. 2. LA NUEVA ESCENA DEL PENSAMIENTO, O LA CIENCIA DE LA NATURALEZA HUMANA El título, Tratado sobre la naturaleza humana, y la especificación que lleva a cabo el subtítulo: Un intento de introducir el método experimental de razonamiento en los argumentos morales, ya nos están indicando cuáles son los rasgos esenciales de la nueva escena del pensamiento. Hume constata que, sobre la base segura de la observación y del método de razona miento experimental preconizado por Bacon, Newton había construido una sólida perspectiva de la naturaleza física. Ahora bien, lo que aún queda por hacer es aplicar dicho método también a la naturaleza humana, es decir, al sujeto, y no sólo al objeto. Tales furdó la filosofía de la naturaleza, y sólo después Sócrates fundó la filosofía del hombre. En la época moderna, Bacon introdujo el método experimental que servía para fundamentar la ciencia de la naturaleza. En cambio, los «filósofos ingleses recientes», los moralistas —entre los cuales Hume cita (además de a Locke) a Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson y Butier— en un período de tiempo aproximadamente igual al transcurrido entre Tales y Sócrates, habían comenzado «a llevar la ciencia del hombre en dirección a un terreno nuevo». Entonces, se trata de llegar hasta el final de este camino y fundar de manera definitiva la ciencia del hombre sobre bases experimentales. En resumen, Hume considera que puede convertirse en el Galileo o, mejor aún, en el Newton de la naturaleza humana. Además, nuestro filósofo está convencido de que la ciencia de la naturaleza humana es todavía más importante que la física y que las demás ciencias, ya que todas estas ciencias «dependen en cierto modo de la naturaleza del hombre». En efecto, si lográsemos explicar a fondo «el alcance y la fuerza del intelecto humano», así como «la naturaleza de las ideas de las que nos servimos y de las operaciones que llevamos a cabo en nuestros razonamientos», podríamos realizar progresos incalculables en todos los demás ámbitos del saber. El programa de Hume es el siguiente: El único medio de obtener el resultado que esperamos de nuestras investigaciones filosóficas, consiste en abandonar el tedioso y agotador método seguido hasta hoy; y en lugar de adueñamos, de vez en cuando, de un castillo o de un pueblo fronterizos [a las conquistas parciales y periféricas de la ciencia] avanzar directamente hacia la capital, hacia el centro de estas ciencias, es decir, a la naturaleza humana misma: una vez dueños de ésta, conseguiremos en todas partes una fácil victoria. Partiendo de aquí, podremos extender nuestra conquista sobre todas las ciencias más íntimamente ligadas con la vida humana, y avanzar luego con comodidad, para profundizar en aquellas que son objeto de mera curiosidad. No existe cuestión de alguna importancia cuya solución no se encuentra en la ciencia del hombre, y ninguna puede solucionarse con certeza si antes no nos hemos convertido en amos de esa ciencia. Por lo tanto, ateniéndonos a explicar los principios de la naturaleza humana, en realidad nos proponemos llegar a un sistema de todas las ciencias, construido sobre una base nueva casi en su totalidad y la única en la que podemos apoyarnos con seguridad. En esto consiste el ambicioso proyecto. No obstante, la nueva escena del pensamiento nos reserva un auténtico golpe inesperado. La naturaleza humana, sofocada en el estrecho ámbito del método experimental, acaba por perder un gran porcentaje de su especificidad racional y espiritual, a manos del instinto, la emoción y el sentimiento, hasta reducirse casi exclusivamente a una naturaleza animal, como se ha recordado antes. De modo que la conquista de la capital (la conquista de la naturaleza humana tal como la entiende Hume), más que a conquistas, llevará fatalmente a la pérdida de vastos territorios, como demostrarán los resultados escéptico- irracionalistas. Veamos de qué manera Hume, apelando al nuevo método experimental, reconstruye la naturaleza humana. 3. IMPRESIONES, IDEAS Y EL PRINCIPIO DE ASOCIACIÓN Todos los contenidos de la mente humana no son más que percepciones y se dividen en dos grandes clases, que Hume llama «impresiones» e «ideas». Entre ambas sólo existen dos diferencias: a) la fuerza o viveza con que se presentan ante nuestra mente; b) el orden y la sucesión temporal en que aparecen. a) En lo que concierne al primer punto, Hume escribe: «La diferencia entre impresiones e ideas consiste en el distinto grado de fuerza y de viveza con que inciden en nuestra mente y penetran en el pensamiento o en la conciencia. Las percepciones que se presentan con mayor fuerza y violencia pueden recibir el nombre de impresiones: esta denominación abarca todas las sensaciones, pasiones y emociones, cuando realizan su primera aparición ante nuestra alma. En cambio, entiendo por ideas las imágenes debilitadas de las impresiones.» Consecuencia de tal distinción es la drástica reducción de la diferencia entre sentir y pensar, que se limita meramente al grado de intensidad: sentir consiste en tener percepciones más vivaces (sensaciones), mientras que el pensar consiste en tener percepciones más débiles (ideas). Por lo tanto, toda percepción es doble: es sentida (de manera vivaz) como impresión y es pensada (de manera más débil) como idea. b) Por lo que respecta al segundo punto, Hume señala que se trata de una cuestión de la máxima importancia, porque está ligada con el problema de la prioridad de uno de los dos tipos de percepción: ¿La idea depende de la impresión, o viceversa? La respuesta de Hume es tajante: la impresión es la originaria, mientras que la idea es dependiente. «Para saber dónde se da esta dependencia, considero el orden de su primera aparición y descubro por una experiencia continuada que las impresiones simples siempre preceden las ideas correspondientes: nunca sucede lo contrario. Para transmitirle a un niño la idea del color rojo o anaranjado, de lo dulce y de lo amargo, le presento objetos: en otras palabras, le procuro tales impresiones. No cometo el absurdo de tratar de producir impresiones en él, excitando sus ideas. Al presentarse nuestras ideas, no producen las impresiones correspondientes; no podemos percibir un color o experimentar una sensación si nos limitamos a pensar en ello. En cambio, vemos que una impresión, tanto mental como corpórea, siempre está seguida por una idea que se le parece y que sólo difiere de ella en fuerza y vivacidad. La unión constante de las percepciones semejantes constituye, pues, una prueba convincente de que las unas son causa de las otras; tal prioridad de las impresiones, igualmente, es la prueba de que éstas son la causa de las ideas y no al revés.» De aquí se deriva el primer principio de la ciencia de la naturaleza humana que — formulado sintéticamente— reza así: «todas las ideas simples provienen, mediata o inmediatamente, de las correspondientes impresiones.» Este principio, dice Hume, elimina la cuestión de las ideas innatas, que en el pasado provocó tantos debates: no tenemos ideas hasta después de haber tenido impresiones; estas últimas, en cambio —y sólo éstas— son originarias. Hay que recordar otra distinción importante: hay impresiones sencillas (por ejemplo: rojo, cálido, etc.), e impresiones complejas (como, por ejemplo, la impresión de una manzana). Las impresiones complejas nos son dadas inmediatamente como tales; las ideas complejas, en cambio, pueden ser copia de las impresiones complejas, pero también pueden ser fruto de combinaciones múltiples que tienen lugar de diversas maneras en nuestro intelecto. Además de la facultad de la memoria, que reproduce las ideas, poseemos asimismo la facultad de la imaginación, capaz de variar y de combinar de diversas formas las ideas entre sí. Según Hume, ésta «es una consecuencia evidente de la división de las ideas en simples y complejas: dondequiera que la imaginación perciba una diferencia entre las ideas, puede separarlas con facilidad» y luego realizar una serie de combinaciones posteriores. Sin embargo, las ideas simples tienden a agregarse entre sí en nuestra mente, no sólo según el libre juego de la fantasía, sino también de acuerdo con un juego más complejo, basado en algunos principios siempre iguales en todos los tiempos y todos los lugares. Entre las ideas se da una fuerza (que en cierto modo recuerda a la fuerza de gravitación newtoniana, que une entre sí los cuerpos físicos, aunque posee un carácter diferente), ex presada mediante el principio de la asociación, que Hume describe en los siguientes términos: Si las ideas estuviesen completamente desligadas e inconexas, sólo podrían unirse por azar; pero es imposible que las ideas simples se combinen regularmente en ideas complejas (como suele ocurrir) sin un vínculo que las una entre sí, sin una propiedad asociativa, de modo que una idea lleve a otra naturalmente. Este principio de unión entre las ideas no hay que considerarlo como una conexión indisoluble: en efecto, ya hemos excluido a ésta de la imaginación: tampoco hemos de concluir que, sin tal principio, la mente no puede unir dos ideas: nada hay más libre que dicha facultad. En cambio, hemos de considerarlo simplemente como una fuerza suave que se impone habitualmente, y causa entre Otras cosas que las lenguas se correspondan tanto entre sí: la naturaleza parece indicar a cada uno las ideas simples más aptas para unirse en ideas complejas. Las propiedades que dan origen a esta asociación y hacen que la mente se traslade de una a otra idea, son tres: semejanza, contigüidad en el tiempo y en el espacio, causa y efecto. Pasamos con facilidad desde una idea hasta otra que se le asemeja (por ejemplo, una fotografía hace que me venga a la mente la persona que representa), o desde una idea hasta otra que suela presentarse ante nos otros conectada a la primera en el tiempo o en el espacio (por ejemplo, la idea de un aula docente me recuerda las ideas de las aulas cercanas, el pasillo adyacente, o el edificio del que forma parte; la idea de levar anclas suscita la idea de una nave que parte, y así sucesivamente). La idea de causa me recuerda la del efecto, y viceversa (por ejemplo, cuando pienso en el fuego me veo llevado inevitablemente a pensar en el calor o en el humo que se extiende, y al revés). Como consecuencia, Hume concluye: «Estos son los principios de unión o cohesión entre nuestras ideas simples, y ocupan en la imaginación el lugar de la conexión indisoluble, con la que están unidas en la memoria. Hay aquí una especie de atracción, que (…) en el mundo mental, no menos que en el natural, tiene efectos extraordinarios, que se muestran de diversas y numerosas formas. Estos efectos son evidentes en todas partes; empero, por lo que se refiere a sus causas, en la mayoría de los casos son desconocidas, y sólo se las puede considerar como propiedades originarias de la naturaleza humana.» Se comprende por lo tanto el valor del segundo principio de Hume, que es una consecuencia directa del primero: para probar la validez de las ideas que se discutan, es preciso indicar cuál es la impresión correspondiente a cada una de ellas. En el caso de las ideas simples esto no plantea problemas, ya que en nosotros no puede haber ninguna idea simple sin que antes hayamos tenido la impresión correspondiente. El problema surge, en cambio, con las ideas complejas, dado su origen múltiple y variado. El interés de nuestro filósofo se dirigirá precisamente hacia éstas. Hume hace suya la distinción general que Locke había formulado, entre ideas de substancias, de modos y de relaciones. Sin embargo, Locke avanzará mucho más allá en el análisis crítico de estas nociones. 4. LA NEGACIÓN DE LAS IDEAS UNIVERSALES Y EL NOMINALISMO DE HUME Para comprender plenamente la postura de Hume, hay que recordar su doctrina de las ideas abstractas o universales. El acepta la tesis de Berkeley (a quien elogia como «gran filósofo»), según la cual «todas las ideas generales no son más que ideas particulares unidas a una palabra determinada que les otorga un significado más extenso y que, en los casos precisos, hacen referencia a otros individuos semejantes a ellas». Hume señala que éste es «uno de los descubrimientos mayores y más importantes que se hayan hecho durante los últimos años en la república de las letras». Entre los distintos argumentos que Hume utiliza para respaldar la tesis de Berkeley, recordemos dos que son particularmente significativos. a) Según los defensores de la existencia de ideas universales, el intelecto humano es capaz de distinguir mentalmente incluso aquello que no está separado en la realidad, mediante operaciones mentales autónomas. Hume disiente de ello en forma tajante: para él, sólo es distinguible lo que sea separable. b) Además, puesto que todas las ideas son copias de una impresión, y la impresión sólo puede ser algo particular,, es decir, deben estar determinadas tanto cualitativa como cuantitativamente, las ideas —que no son otra cosa que copias de las impresiones— tendrán que estar determinadas en la misma forma. El gran principio de Hume, según el cual la idea difiere de la impresión sólo en su grado de intensidad y de viveza, implica necesariamente que toda idea no sea más que una imagen y, como tal, individual y particular. Entonces, ¿cómo puede una idea particular ser utilizada como idea general y cómo puede hacerse posible tal cosa mediante la simple unión con una palabra? La respuesta de Hume afirma lo siguiente: advertimos una cierta semejanza entre las ideas de cosas que se nos presentan gradual mente (por ejemplo, entre los hombres de diversas razas y de diversos tipos), lo cual nos permite otorgarles el mismo nombre, prescindiendo de las diferencias de grado, de calidad y de cantidad que puedan presentar. De este modo adquirimos una costumbre por la que —al oír aquel nombre o aquella palabra— se suscita en nuestra memoria una de aquellas ideas particulares que habíamos designado con ese nombre o esa palabra. Por ejemplo, al oír la palabra «hombre» me viene al recuerdo la idea de un hombre particular. Sin embargo, dado que la misma palabra se utiliza para designar ideas análogas (por ejemplo, para designar los muchos hombres que he visto, diferentes entre sí en muchos aspectos particulares), se da entonces la circunstancia de que «la palabra, al no ser capaz de volver a suscitar las ideas de todos estos individuos, se limita a tocar el alma, si se me permite la expresión, y hace que reviva la costumbre que hemos con traído al examinarlos. Dichos individuos no se hallan, de hecho, realmente presentes en nuestra mente, sino sólo en potencia. Tampoco hacemos que surjan todos, de manera clara, en la imaginación, pero estamos en condiciones de tomar en consideración a uno u otro de ellos, según nos impulse a ello un propósito o una necesidad presentes». ¿Qué elementos nuevos hay en esta concepción nominalista del universal, en comparación con la noción tradicional y, sobre todo, en comparación con la de Berkeley? Como los especialistas han puesto de relieve con razón, la novedad consiste en apelar al principio de la costumbre, que Hume ya había invocado a propósito del principio de asociación de ideas y que más adelante se comprobará que constituye uno de los pilares del nuevo empirismo. Hume considera que este hecho es uno de los fenóme nos más extraordinarios, al igual que Hobbes había pensado que era lo más admirable el hecho de que un cuerpo pueda llevar en sí mismo las representaciones de otros cuerpos. En realidad, la dificultad se hace muy visible: se califica como «extraordinario» aquello que una perspectiva rígidamente empirista no logra explicar por completo. Veamos a continuación el texto en el cual el nominalismo moderno alcanza su punto culminante, que al mismo tiempo es su límite extremo. La perfección de la abstracción queda reducida a la perfección que logra la costumbre: La palabra suscita una idea individual, y junto con ésta, una cierta costumbre. Tal costumbre produce otra idea individual, según lo que requieran las circunstancias. Empero, dado que en la mayoría de los casos resulta imposible la producción de todas las ideas a las que puede aplicarse dicho nombre, abreviamos esta tarea limitándola a una consideración más restringida, sin que tal abreviación provoque demasiados inconvenientes en nuestros razonamientos. En esta labor, uno de los fenómenos más extraordinarios consiste en que, cuando la mente produce una idea individual y nos ponemos a razonar sobre ella, si por azar efectuamos un razonamiento que no coincida con otra idea individual, la costumbre que acompaña la primera —suscitada por el término general o abstracto— pronto evoca a la segunda. Así, sí al decir la palabra «triángulo» nos formamos, como idea correspondiente, la de un triángulo equilátero concreto, y afirmamos a continuación que los tres ángulos de un triángulo son iguales entre sí, las otras ideas individuales de triángulo escaleno e isósceles — que habíamos dejado a un lado— se presentarían de inmediato ante nosotros para mostrar nos la falsedad de aquella proposición, aunque sea verdad con respecto a la idea que nos habíamos formado. Si la mente no siempre nos sugiere estas ideas en tales circunstancias, esto depende de una imperfección de sus facultades; a menudo en esto consiste la causa de los razonamientos falsos y de los sofismas, sobre todo cuando se trata de ideas abstrusas y complicadas; en cambio, cuando la costumbre es más perfecta, incurrimos en tales errores con mucha menos frecuencia. La costumbre llega a ser tan perfecta que la misma idea puede ligarse a muchas palabras diferentes y entrar en distintos razonamientos, sin que esto provoque ningún peligro de equivocarse. 5. RELACIONES ENTRE IDEAS Y DATOS DE HECHO Otra doctrina esencial para Hume es la referente a la distinción entre dos géneros de objetos presentes ante la mente humana (impresiones e ideas): a) relaciones de ideas y b) datos de hecho. a) Son simples relaciones de ideas todas aquellas proposiciones que se limitan a operar sobre contenidos ideales, sin referirse a lo que existe o puede existir. Se trata de aquellas proposiciones que, como veremos des pués, Kant denominará juicios analíticos. La aritmética, el álgebra y la geometría están constituidas por meras relaciones de ideas. Una vez establecidos los significados de los números, por ejemplo, por un simple análisis racional —es decir, basándonos en puras relaciones de ideas— determinamos que tres veces cinco es la mitad de treinta, y todas las demás proposiciones de esta clase. De manera análoga, con base en la definición de triángulo, por un simple análisis racional llegamos a afirmar que «el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos». Por lo tanto, Hume escribe en las Investigaciones sobre el intelecto humano: «Pueden descubrirse las proposiciones de esta clase por medio de la sola acción del pensamiento, con independencia de lo que en realidad exista en una parte cualquier del universo. Aunque en la naturaleza no hubiese círculos ni triángulos, las verdades demostradas por Euclides conservarían toda su certeza y su evidencia.» En efecto, se trata de proposiciones que obtenemos básicamente como consecuencia del principio de no contradicción. Por ejemplo, sería contradictorio el afirmar que tres veces cinco no equivale a la mitad de treinta, una vez que se haya establecido el significado actual de los números, al igual que sería contradictorio negar la validez del teorema antes mencionado, una vez aceptada la definición de triángulo que da Euclides. b) En cambio, los datos de hecho no se obtienen de la misma forma, ya que «lo contrario a cualquier dato de hecho siempre es posible, porque jamás puede implicar una contradicción, y la mente lo concibe con la misma facilidad y la misma claridad, que si fuese del todo conforme a la realidad». Veamos algunos ejemplos especialmente elocuentes: «»Mañana no saldrá el sol» es una proposición no menos inteligible y que no implica una mayor contradicción, que afirmar que saldrá el sol; resultaría inútil tratar de demostrar su falsedad. Si se demostrase su falsedad, implicaría una contradicción, y la mente nunca podría concebirla con claridad.» En resumen las proposiciones del tipo «mañana saldrá el sol» no implican una necesidad lógica, es decir, no implican la contradictoriedad de su contradictorio, a diferencia de las proposiciones que expresan relaciones entre ideas, como los ejemplos antes citados. A este tipo de juicios Kant los llamará juicios sintéticos a posteriori: El problema que surge es el de investigar la naturaleza de la evidencia propia de los razonamientos que conciernen a los datos de hecho, cuando no se trate de algo inmediatamente presente ante los sentidos (por ejemplo, cuando pronostico que mañana saldrá el sol, o cuando al ver humo infiero que debe haber un fuego encendido). La respuesta de Hume es la siguiente: «Todos los razonamientos que conciernen a la realidad de los hechos parecen fundarse en la relación de causa a efecto. Únicamente gracias a esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y de los sentidos.» Hay que tener muy presente este problema, ya que resulta fundamental para comprender a Hume y para entender la formación de la filosofía de Kant, aunque ambos filósofos ofrezcan soluciones notablemente diferentes acerca del significado y el valor de la relación entre causa y efecto. 6. LA CRÍTICA DE HUME A LA IDEA DE RELACIÓN DE CAUSA A EFECTO Causa y efecto son dos ideas muy distintas entre sí, en el sentido de que ningún análisis de la idea de causa —por cuidadoso que sea— nos permite descubrir a priori el efecto que de él se deriva. Hume escribe: «No es posible que la mente halle nunca el efecto en la supuesta causa, ni siquiera a través de la indagación o el examen más prolijos, puesto que el efecto es completamente distinto a la causa y, por consiguiente, jamás puede ser descubierto en ella.» Si con una bola de billar golpeo a otra, digo que la primera ha causado el movimiento de la segunda; pero el movimiento de la segunda bola de billar es un hecho distinto al movimiento de la primera, y no está a priori incluido en ésta. Supongamos, en efecto, que acabamos de llegar a este mundo de manera repentina: en tal eventualidad, en absoluto podríamos saber a priori —al ver una bola de billar— que ésta, al golpear a otra, producirá como efecto el movimiento de esta otra. Lo mismo cabe afirmar de todos los demás casos de este género. El propio Adán, señala Hume, al ver el agua por primera vez, no habría podido inferir a priori que podía ahogar a una persona. En tales circunstancias, hay que decir que la experiencia es el fundamento de todas nuestras conclusiones referentes a la causa y el efecto. Empero, tal respuesta plantea de inmediato otra cuestión, mucho más ardua: cuál será el fundamento de las conclusiones que extraigo de la experiencia. He experimentado que el pan que como siempre me ha alimentado; ¿en qué me baso, sin embargo, para extraer la conclusión de que también me seguirá alimentando en el futuro? El haber experimentado que una cosa determinada siempre ha estado acompañada por otra en calidad de efecto, me permite inferir que otras cosas como aquélla habrán de estar acompañadas por efectos análogos. ¿Por qué extraigo estas conclusiones y, además las considero necesarias? Para responder a este interrogante, planteemos mejor sus términos. En el nexo causa-efecto están presentes dos elementos esenciales: a) la contigüidad y la sucesión y b) la conexión necesaria, a) La contigüidad y la sucesión son experimentables; en cambio b) la conexión necesaria no se experimenta (en el sentido de que no es una impresión), sino que única mente se infiere. Ahora bien, Hume afirma que la inferimos por haber experimentado una conexión continuada, contrayendo así la costumbre de constatar la regularidad de la contigüidad y de la sucesión, hasta el punto de que dada la causa nos resulta natural esperar el efecto. La costumbre o el hábito, por lo tanto, es el principio en base al cual —por la simple sucesión hoc post hoc— inferimos el nexo necesario hoc propter hoc. «Cada vez que la reiteración de un acto o de una operación particular produce una tendencia a renovar el mismo acto o la misma operación, sin que un razonamiento o un proceso del intelecto nos obligue a ello, decimos que tal tendencia es efecto de la costumbre. Al emplear este término, no abrigamos la pretensión de indicar la razón última de dicha tendencia. Nos limitamos a indicar un principio de la naturaleza humana, conocido por todos y muy famoso debido a sus efectos. Quizá no podamos avanzar más allá en nuestras investigaciones ni indicar cuál es la causa de esta causa, y debamos contentarnos con ella como principio último que estamos en condiciones de establecer, con respecto a todas las conclusiones que obtenemos gracias a la experiencia.» En conclusión, la costumbre es para Hume lo que nos permite ir más allá de lo inmediata mente presente ante la experiencia. Sin embargo, todas nuestras proposiciones referentes al futuro no tienen otro fundamento. Queda todavía por exponer otro punto importantísimo. La costumbre de la que hemos hablado, por fundamental que resulte, no es por sí misma suficiente para explicar de manera íntegra el fenómeno que estamos analizando. Una vez que se ha constituido dicha costumbre, engendra en nos otros una creencia (belief). Ahora bien, esta creencia es la que nos da la impresión de hallarnos ante una conexión necesaria y nos infunde la con vicción según la cual, una vez que se ha dado lo que llamamos «causa», debe aparecer lo que llamamos «efecto» y (viceversa). Para Hume, por lo tanto, la clave para solucionar el problema reside en la «creencia», que es un sentimiento. La base de la causalidad dejade ser ontológico-racional para convertirse en emotivo-arracional: sale de la esfera de lo objetivo para pasar a la de lo subjetivo. En las Investigaciones sobre el intelecto humano puede leerse: Entonces ¿cuál será la conclusión de todo este asunto? Se trata de una conclusión sencilla, si bien —hay que admitirlo— muy alejada de las teorías filosóficas corrientes. Toda creencia en un dato de hecho o en una existencia real se deriva simplemente de un objeto — presente ante la memoria o los sentidos— y de una acostumbrada conexión entre este y otro objeto. En otras palabras, al haber comprobado en numerosos casos que dos especies determinadas de objetos —llama y calor, nieve y frío—, siempre están unidas entre sí, cuando vuelve a presentarse ante los sentidos una llama o la nieve, la costumbre impulsa a la mente a esperar el calor o el frío, y a creer que existe una cualidad así, que se desvelará ante nuestro ulterior acercamiento. Esta creencia es una consecuencia necesaria del hecho de que la mente se encuentra en circunstancias similares: es una operación del alma que, cuando nos hallamos en tal situación, resulta tan inevitable como el experimentar la pasión del amor cuando recibimos beneficios, o del odio cuando se nos injuria. Todas estas operaciones son otras tantas especies de instintos naturales, que ningún razonamiento o procedimiento del pensamiento y del intelecto es capaz de producir o vedar. Este instinto natural justamente será el límite último del empirismo de Hume. 7. LA CRÍTICA A LAS IDEAS DE SUBSTANCIA MATERIAL Y SUBSTANCIA ESPIRITUAL: LA EXISTENCIA DE LOS CUERPOS Y DEL «YO» COMO OBJETO DE MERA CREENCIA ATEÓRICA Hume somete a una crítica análoga el concepto clásico de substancia, 1) tanto en lo que se refiere a los objetos corpóreos, 2) como en lo referido al sujeto espiritual. 1) En criterio de Hume, lo que captamos en realidad no es más que una serie de grupos de impresiones y de ideas. Debido a la constancia con que se presentan estos conjuntos de percepciones, imaginamos que existe un principio que constituye el fundamento de la cohesión entre dichas percepciones. El conjunto de percepciones que llamamos manzana, por ejemplo, lo consideramos regido por un principio de cohesión que garantiza la solidez de las impresiones mismas y su continuada permanencia conjunta. Sin embargo, este principio no es una impresión, sino única mente un modo que nos sirve para imaginar las cosas, que creemos que existen fuera de nosotros. Y lo que no puede asimilarse a una impresión, está desprovisto de validez objetiva. En el Tratado, Hume critica la tradicional distinción entre substancias y accidentes, y reduce el mecanismo psicológico que nos lleva a efectuar tal distinción, valiéndose con habilidad del esquema mediante el cual trató de explicar el principio de causalidad. «No podemos evitar el considerar que el color, el sonido, el sabor, la figura y las demás propiedades de los cuerpos son existencias que no pueden subsistir por separado, sino que exigen un sujeto en el que apoyarse, para que éste las sostenga y rija. Puesto que nunca hemos descubierto una de estas cualidades sensibles sin imaginar —a la vez, y por las razones expuestas— la existencia de una substancia, la misma costumbre que nos lleva a inferir una conexión entre causa y efecto, nos hace inferir aquí que todas las cualidades dependen de una substancia desconocida. La costumbre de imaginar una dependencia posee el mismo efecto que tendría la de observarla realmente.» 2) Hume dirige críticas similares a la existencia de una substancia espiritual, en particular, en contra de la existencia del «yo» entendido como realidad dotada de subsistencia continuada y autoconsciente, idéntica a sí misma y simple. A este respecto, Hume escribe: Por desgracia, todas estas afirmaciones tajantes son contrarias a la misma experiencia (…) que se invoca: no tenemos ninguna idea del «yo», en el modo en que aquí se explica. ¿De qué impresión podría derivarse tal idea? Es imposible responder a esta pregunta, sin caer en contradicciones y absurdos manifiestos; no obstante, se trata de una pregunta a la que por fuerza hay que dar respuesta, si pretendemos convertir la idea del yo en algo claro e inteligible. Para producir una idea real siempre nos hace falta una impresión. El «yo», o la persona, no es una impresión: es aquello a lo cual se refieren, por suposición, nuestras diferentes impresiones e ideas. Si hubiese una impresión que diese origen a la idea del «yo», tal impresión debería seguir siendo la misma, de forma invariable, en el transcurso de toda nuestra vida, si se supone que el «yo» existe de este modo. En realidad, no tenemos ninguna impresión constante e invariable: dolores y placeres, anhelos y alegrías, pasiones y sensaciones, se alternan de manera continuada y nunca existen todos a la vez. Por lo tanto, la idea del «yo» no puede provenir de ninguna de estas impresiones y tampoco de ninguna otra. En consecuencia, tal idea no existe. Hume extrae, a este respecto, las mismas conclusiones tajantes que en el caso de los objetos. Al igual que los objetos no son más que series de impresiones, de una forma análoga nosotros no somos sino conjuntos o grupos de impresiones y de ideas, somos una especie de teatro donde pasan y vuelven a pasar continuamente las impresiones y las ideas. Sin embargo —téngase muy en cuenta— se trata de un teatro que no se imagina como un edificio estable, sino como un mero pasar y volver a pasar las impresiones. Hume expresa así, en el Tratado, su teoría al respecto: Empero, excepción hecha de algún metafísico (…), me atrevo a afirmar que para el resto de la humanidad no somos más que agrupamientos o series de diferentes percepciones que se suceden con una rapidez increíble, en un flujo y un movimiento perpetuo. Nuestros ojos no pueden girar en sus órbitas sin que varíen nuestras percepciones. Nuestro pensamiento resulta aún más variable que nuestra vista, y todos los demás sentidos y facultades contribuyen a tales cambios; quizá no exista en nuestra alma un solo poder que permanezca idéntico, sin alteración ninguna, durante un solo instante, la mente es una especie de teatro, donde hacen su aparición las diversas percepciones, pasan y vuelven a pasar, se deslizan y se mezclan con una variedad infinita de actitudes y de situaciones. En sentido estricto, en ella no existe ninguna simplicidad en un momento determinado, ni tampoco identidad a lo largo de tiempos diferentes, cualquiera que sea la inclinación natural que nos lleve a imaginar tal simplicidad e identidad. Y no se entienda erróneamente la comparación con el teatro: las percepciones sucesivas son las únicas que constituyen la mente. No poseemos ni la más mínima noción del lugar donde se representan tales escenas, o del material del cual están hechas. Entonces ¿qué conclusión habría que sacar? Si el objeto no es más que una serie de impresiones y también el «yo» no es sino un haz de impresiones, ¿cómo se distinguen entre sí? ¿Cómo podría hablarse de «objetos» y de «sujetos»? La respuesta de Hume es evidente: 1) la existencia de las cosas fuera de nosotros no es objeto de conocimiento, sino de creencia; 2) análogamente, la identidad del «yo» no es objeto de conocimiento, sino —ella también— objeto de creencia. 1) La filosofía nos enseña que cualquier impresión es una percepción y que por tanto es subjetiva. De la impresión no cabe inferir la existencia de un objeto como causa de dicha impresión, porque el principio de causa carece de validez teórica, como antes se ha comprobado. Nuestra creencia en la existencia independiente y continuada de los objetos es fruto de la imaginación, la cual —una vez que ha entrado en un determinado orden de ideas— continúa espontáneamente por ese camino. En especial, dado que se descubre una cierta uniformidad y coherencia en nuestras impresiones, la imaginación tiende a considerar tal uniformidad y coherencia como algo total y completo, suponiendo la existencia de cuerpos que constituirían su causa. Pongamos un ejemplo: salgo de mi habitación y al hacerlo dejo de tener todas aquellas impresiones que configuran mi habitación. Después de un tiempo regreso, y tengo las mismas impresiones que antes o, en todo caso, tengo percepciones en parte iguales a las anteriores y en parte distintas, pero coherentes con aquéllas. Por ejemplo, encuentro que hay menos luz porque se ha hecho más tarde, y el fuego de la chimenea está casi apagado porque se ha quemado toda la leña. La imaginación coima el vacío de mi ausencia, suponiendo que a estas percepciones correlativas y coherentes con las anteriores les corresponde una existencia efectiva y separada de aquellos objetos que conforman mi habitación. Más aún: al trabajo que efectúa la imaginación se añade también el de la memoria, que otorga vivacidad a las impresiones fragmentadas e intermitentes (debido a mi salida de la habitación y mi posterior regreso). Esta vivacidad engendra la creencia en la existencia de los objetos externos correspondientes. En consecuencia, esta creencia instintiva nos salva de la duda escéptica, de origen alógico y arracional, algo casi biológico. 2) La imaginación y la memoria también reconstruyen de modo análogo la unidad y la substancialidad del yo. Por consiguiente, incluso la existencia del «yo» —en cuanto substancia a la que hacen referencia todas las percepciones— no es otra cosa que un objeto de creencia. Sin embargo, hay que señalar que, para Hume, el yo se convierte a través de las pasiones en objeto de conciencia inmediata, y una vez más esto sucede por una vía arracional y en un ámbito ateórico. Hablaremos de ello enseguida. 8. LA TEORÍA DE LAS PASIONES Y LA NEGACIÓN DE LA LIBERTAD Y DE LA RAZÓN PRÁCTICA Las pasiones son un elemento originario y propio de la naturaleza humana, independiente de la razón y no sojuzgables por ésta. Son impresiones que proceden de otras percepciones. Hume distingue entre pasiones 1) directas y 2) indirectas. 1) Las primeras son las que dependen en forma inmediata del placer y del dolor, como por ejemplo el deseo, la aversión, la tristeza, la alegría, la esperanza, el temor, la desesperación o la tranquilidad. 2) Las segundas son, por ejemplo, el orgullo, la humildad la ambición, la vanidad, el amor, el odio, la envidia, la piedad, la malignidad, la generosidad y todas las demás que se derivan de éstas. Hume se extiende mucho sobre el tema de las pasiones. Lo más importante de su razonamiento es lo que exponemos a continuación. El afirma que las pasiones se refieren al «yo» «es decir, aquella persona particular de cuyas acciones y sentimientos cada uno de nosotros está íntimamente convencido». A propósito del orgullo, señala además que «a esta emoción la naturaleza le ha asignado una idea determinada, la del «yo» (!), que nunca deja de producirse». Como decíamos antes, es evidente que Hume recobra la conciencia y la idea del «yo» sobre bases emocionales. La voluntad misma, en última instancia, queda asimilada a las pasiones, o por lo menos constituye algo muy próximo a ellas, ya que en opinión de Hume se reduce a una impresión que procede del placer y del dolor, como las pasiones. No obstante, nuestro filósofo parece algo inseguro sobre esta cuestión, como lo demuestra el siguiente texto: «Entre todos los efectos inmediatos del dolor y del placer, no hay ninguno que sea más importante que la voluntad; y aunque hablando en sentido estricto, no haya que incluir a ésta entre las pasiones [adviértase, empero, que posee el mismo origen que ellas], sin embargo nos dedicaremos ahora a examinarla, ya que para explicar las pasiones se requiere una comprensión plena de la naturaleza y de las propiedades de la voluntad. Antes que nada, deseo señalar que por voluntad sólo entiendo aquella impresión interna que nosotros advertimos y de la que somos sabedores, cuando de forma consciente damos origen a un nuevo movimiento de nuestro cuerpo o a una nueva percepción de nuestra mente. Esta impresión es imposible de definir, como por otra parte lo son también las anteriores impresiones del orgullo y la humildad, el amor y el odio...» Obviamente, esta postura tan ambigua (la voluntad es una pasión y no lo es) se refleja de modo inmediato en la concepción de la libertad, que Hume acaba por negar. Para él, libre arbitrio es sinónimo de no-necesidad, esto es, de casualidad y, por lo tanto, constituiría un absurdo. Lo que se suele llamar «libertad» no sería, según Hume, más que una simple espontaneidad, una ausencia de coacción externa. Al realizar todos nuestros actos nos encontramos determinados por motivos internos más bien que externos, pero siempre nos hallamos determinados. El elemento más característico de la filosofía moral de Hume es la tesis según la cual «la razón nunca puede contraponerse a la pasión en la guía de la voluntad». Esto significa aceptar el triunfo de las pasiones y negar que la razón pueda ser práctica, es decir, que la razón pueda guiar y determinar la voluntad. El texto que transcribimos a continuación resulta paradigmático al respecto: Como la razón por sí sola nunca puede producir una acción o suscitar una volición, de ello infiero que la misma facultad es asimismo incapaz de impedir una volición, o de disputarle su hegemonía a una pasión o emoción. Se trata de una consecuencia necesaria; es imposible que la razón tenga este segundo efecto de impedir una volición, sin impulsar nuestra pasión en una dirección contraria: tal impulso, si hubiese actuado por su cuenta, habría estado en condiciones de provocar una volición. Lo único que puede obstaculizar o frenar el impulso de una pasión es un impulso contrario; si este impulso contrario surgiese de la razón, esto significaría que esta última facultad habría de poseer una influencia originaria sobre la voluntad y tendría que estar en disposición no sólo de impedir, sino también de causar cualquier acto de volición. Pero si la razón no tiene esta influencia originaria, es imposible que pueda obstaculizar un principio que en cambio sí posee tal capacidad, o que logre que nuestra mente vacile, aunque sólo sea un instante. Por lo tanto, se ve con claridad que el principio que se contrapone a la razón no puede coincidir con la razón y sólo de una manera impropia puede dársele ese nombre. Cuando hablamos de una lucha entre la pasión y la razón no hablamos de una manera rigurosa ni filosófica. La razón es, y únicamente debe ser, esclava de las pasiones y no puede reivindicar en ningún caso una función distinta de la de servir y obedecer a éstas. Se trata de una postura exactamente contraria a la que Kant defenderá en la Crítica de la razón práctica. 9. EL FUNDAMENTO ARRACIONAL DE LA MORAL La moral fue el tema que más interesó a Hume desde el comienzo de su formación espiritual, hasta el punto de que algunos especialistas sostienen que, si todo su sistema filosófico no fuese interpretado a la luz de este interés básico, no se nos revelaría su significado peculiar. En efecto, al principio del tercer libro del Tratado, Hume escribe: La moral constituye un tema que nos interesa más que todos los otros; consideramos que cada decisión que se relaciona con ella puede afectar la concordia social; y es evidente que este interés hará que nuestras especulaciones sean más reales y más sólidas que las referentes a temas que nos son en gran medida indiferentes. Si algo nos toca de cerca, concluimos que no puede nunca ser una quimera; y dado que nuestra pasión se ve comprometida por una parte o por la otra, se nos ocurre espontáneamente que la cuestión pertenece a la esfera de la comprensión humana; cosa que a veces dudamos a propósito de otros casos semejantes. Si no existiese tal privilegio, jamás me habría aventurado a escribir un tercer volumen de esta abstrusa filosofía, en una época en la que la mayor parte de los hombres parece considerar de forma unánime que la lectura es un pasatiempo, y rechaza cualquier cosa que exija un grado considerable de atención para ser comprendida. ¿Cuál es el fundamento de la moral? Hume, como ya hemos visto, negó que la razón humana como tal pueda mover la voluntad, es decir, que la razón pueda servir de fundamento a la vida moral. De ello se deduce que la moral tendrá que provenir de algo distinto a la razón. La moral, en efecto, afirma Hume, suscita pasiones y promueve o impide acciones: lo cual, por los motivos antes expuestos, la razón no está en condiciones de realizar. En conclusión, «es imposible que la razón pueda establecer la distinción entre bien y mal moral, en la medida en que tal distinción ejerce sobre nuestras acciones un influjo del que la razón es por completo incapaz». Todo lo más, la razón puede ponerse al servicio de las pasiones y colaborar con ellas, despertándolas y orientándolas. Resulta obvia la respuesta de Hume al interrogante antes planteado: el sentimiento es el fundamento de la moral. «La moral (…) es más estrictamente objeto de sentimiento que de juicio, porque este sentido o sentimiento acostumbra a ser tan suave y tan leve que nos vemos llevados a confundirlo con una idea, debido a nuestro hábito de tomar por idénticas aquellas cosas que poseen una notable semejanza recíproca.» ¿Cuál es, entonces, este sentimiento que sirve de base a la moral? Se trata de un sentimiento particular de placer y de dolor. La virtud provoca un placer de tipo particular, al igual que el vicio provoca un dolor de tipo particular, de manera que, si logramos dar razón de dicho placer y dicho dolor, también explicaremos el vicio y la virtud. Véanse las palabras de Hume: Tener el sentido de la virtud equivale a sentir una satisfacción de un tipo particular, al contemplar determinada cualidad. Y es precisamente en este sentir donde reside nuestra alabanza o nuestra admiración. No vamos más allá: no vamos a buscar cuál es la causa de nuestra satisfacción. No inferimos que una cualidad sea virtuosa porque nos guste: pero al sentir que nos complace en un modo particular, sentimos que es virtuosa en sus efectos. Lo mismo ocurre en nuestros juicios acerca de cualquier género de belleza, gustos y sensaciones. Nuestra aprobación es implícita, mediante el placer inmediato que nos dan todas estas cosas. Hemos dicho que el placer (o el dolor) moral es peculiar. En efecto, hay que distinguirlo cuidadosamente de todos los demás tipos de placer. Mediante la noción de placer entendemos sensaciones muy diferentes entre sí: por ejemplo, el placer que experimentamos al beber un vaso de buen vino —dice Hume— es un placer de carácter puramente hedonista; en cambio, el placer que sentimos al escuchar una bella composición musical constituye un placer estético. Captamos de inmediato la diferencia que existe entre los dos tipos de placer, y no hay ningún riesgo de que consideremos que el vino es armonioso o la composición musical posee un agradable sabor. Igualmente, ante la virtud de una persona, experimentamos un placer peculiar que nos impulsa a alabarla (del mismo modo que ante el vicio experimentamos un disgusto que nos impulsa a criticarlo). Se trata —dice Hume— de un tipo de placer (o de dolor) desinteresado. Justamente en eso consiste el rasgo específico del sentimiento moral: en ser desinteresado. En el texto siguiente Hume pone de manifiesto de manera elocuente su concepción: Las buenas cualidades de un enemigo son perjudiciales para nosotros, pero pueden suscitar en nosotros estimación y respeto. Únicamente cuando consideramos determinado rasgo en general, sin ninguna referencia a nuestro particular interés, provoca un sentido o un sentimiento tal que hace que se le llame moralmente bueno o malo. Es verdad que todos estos sentimientos que surgen del interés y de la moral están sujetos a la confusión y se intercambian naturalmente uno con otro. Rara vez sucede que no juzguemos vicioso a un enemigo y que logremos distinguir entre su oposición a nuestros propios intereses y su efectiva perversidad o bajeza. Esto no impide, empero, que los sentimientos —en sí mismos considerados— sean distintos y que un hombre recto y dotado de discernimiento pueda evitar dichos engaños. De igual manera —aunque, como es obvio, una voz musical no es más que una voz que suscita naturalmente un tipo particular de placer— resulta difícil que un hombre llegue a advertir que la voz de un enemigo es agradable o a admitir que es musical. No obstante, una persona que tenga un oído sensible y que se domine a sí mismo, logrará separar tales sentimientos y alabar a quien lo merece. Para Hume, asimismo, es de una notable relevancia moral el sentimiento de la simpatía. Al conceder un gran valor a dicho sentimiento, nuestro filósofo se coloca en una clara antítesis con la pesimista visión de Hobbes, como lo prueba la siguiente página: No existe una cualidad más notable en la naturaleza humana, tanto en sí misma y por sí misma, como por sus consecuencias, que nuestra propensión a experimentar simpatía por los demás, y a recibir mediante comunicación las inclinaciones y sentimientos de los otros, por distintos e incluso contrarios que sean a los nuestros. Esto es evidente no sólo en los niños, que aceptan tranquilamente cualquier opinión que se les proponga, sino también en hombres del máximo juicio e inteligencia, que consideran muy difícil seguir su propia razón e inclinación, oponiéndose a la de sus amigos y sus compañeros de cada día. A este principio hay que imputar la gran uniformidad que podemos observar en las inclinaciones y en el modo de pensar de quienes pertenecen a una misma comunidad; es mucho más probable que esta semejanza surja de la simpatía, que de una influencia cualquiera que provenga del suelo y del clima, los cuales —aunque permanezcan invariablemente idénticos— no pueden sin duda hacer que permanezca idéntico durante cien años el carácter de un pueblo. Un hombre de buen carácter se halla enseguida de acuerdo con el humor de las personas en cuya compañía está; e incluso el hombre más orgulloso y más huraño se trata con sus conciudadanos y sus conocidos. Un semblante alegre suscita en mi mente un claro sentimiento de satisfacción y serenidad; un semblante airado y afligido, en cambio, provoca de inmediato en mí un estado de tristeza. Odio, resentimiento, estimación, amor, valentía, alegría y melancolía: todas ellas son pasiones que experimento a través de la comunicación, más que por mi propio temperamento y natural disposición. Finalmente, en las Investigaciones sobre los principios de la moral, Hume apeló también a la dimensión utilitarista con objeto de explicar la ética. En su opinión, lo útil provoca nuestro asentimiento. Pero lo útil, en el terreno de la ética, no es nuestro útil particular, sino lo útil que más allá de nosotros se extiende también a los demás, lo útil público, que es lo útil para la felicidad de todos. Por lo tanto, Hume escribe: «Si la utilidad es una fuente del sentimiento moral y si no siempre se considera esta utilidad con respecto al yo individual, de ello se sigue que insta directamente a nuestra aprobación y nuestra buena voluntad todo lo que contribuya a la felicidad de la sociedad. Este principio da razón, en gran medida, del origen de la moralidad.» 10. LA RELIGIÓN Y SU FUNDAMENTO IRRACIONAL Hume no mostró un interés personal por la religión. Desde joven se había apartado de las prácticas religiosas, asumiendo una actitud de indiferencia, con ribetes de auténtica aversión. Sin embargo, en cuanto hecho de la naturaleza humana, la religión no podía dejar de convertirse en objeto de sus reflexiones. La postura de Hume —a pesar de algunos puntos de contacto con ciertas ideas deístas— no es deísta y, más bien, en algunos aspectos es decididamente antideísta. a) La religion, en primer lugar, no posee un fundamento racional Las pruebas que aducen los teólogos en favor de la existencia de Dios son rechazadas y refutadas por Hume. En su opinión, todo lo más se podría considerar como plausible cierta analogía con la inteligencia en lo que respecta a la causa del universo. De dicha analogía, empero, no se obtiene nada con seguridad. b) La religión ni siquiera posee un fundamento moral. Entre religión y ética según Hume, no existe una verdadera conexión El fundamento de la ética en efecto es el sentimiento no la religión. En la Historia natural de la religión puede leerse: «Escuchad lo que proclaman los hombres: nada hay mas seguro que sus dogmas religiosos. Examinad su vida difícilmente podríais pensar que tengan la más mínima confianza en ellos.» c) La religión posee un fundamento instintivo. La idea de lo divino nació debido al terror, a la muerte y a la preocupación por una vida futura. Según Hume «las primeras ideas religiosas no nacieron de la contemplación de las obras de la naturaleza, sino de una preocupación por los acontecimientos de la vida, y de las esperanzas y temores que turban de modo incesante la mente humana» (es evidente que aquí resuenan nociones procedentes de Epicuro y de Lucrecio). Hume no es ateo por principio y de una manera dogmática, pero se muestra extremadamente ambiguo Valora de un modo negativo la religión pero luego dice que un pueblo sin religión en poco difiere de los irracionales El texto siguiente ejemplifica tal ambigüedad: No existen absurdos teológicos tan descomunales como para que en ocasiones no los defiendan hombres de gran inteligencia y cultura No hay preceptos tan rigurosos que no hayan sido aceptados por los hombres mas dedicados a los placeres y mas holgazanes La ignorancia es la madre de la devoción se trata de una máxima proverbial confirmada por la experiencia de todos Buscad empero un pueblo que carezca totalmente de religión si lo encontráis tened la certeza de que poco difiere de los irracionales 11. LA DISOLUCIÓN DEL EMPIRISMO EN LA RAZÓN ESCÉPTICA Y EN LA CREENCIA ARRACIONAL Hume se considero un escéptico moderado. En su opinión el escepticismo moderado «puede ser beneficioso para el genero humano», ya que consiste en la «limitación de nuestras investigaciones a aquellos temas que se adapten mejor a las limitadas capacidades del intelecto humano». En última instancia, por lo que se refiere a las ciencias abstractas, tales capacidades se reducen al conocimiento de las relaciones entre ideas, es decir, únicamente a las matemáticas, por las razones antes manifestadas. Todas las otras investigaciones se refieren a los datos de hecho, susceptibles de constatación, pero no de demostración. En definitiva, en todos estos ámbitos domina la experiencia y no el razonamiento. Las ciencias empíricas se basan en la experiencia, la moral se fundamenta en el sentimiento, la estética se basa en el gusto, y la religión, en la fe y la revelación. Por lo tanto, en las Investigaciones sobre el intelecto humano, Hume extrae esta conclusión: Cuando, convencidos de estos principios, hojeamos los libros de una biblioteca, ¿de qué nos hemos de deshacer? Si tomamos un volumen —de teología o de metafísica escolástica, por ejemplo— preguntémonos: « ¿Contiene razonamientos abstractos acerca de la cantidad o el número?» No. « ¿Contiene razonamientos basados sobre la experiencia y referentes a los datos de hecho o a la existencia de las cosas?» No. Entonces, hay que entregarlos a las llamas, ya que sólo pueden contener sofismas y engaños. Estas escépticas conclusiones pueden reducirse a un único fundamento: la negación del valor ontológico del principio de causa a efecto. Resultaría muy fácil demostrar que, en realidad, en el momento mismo en que lo excluye, Hume vuelve a introducirlo de manera subrepticia —sin caer en la cuenta de ello— para poder avanzar en su razonamiento. Las impresiones son causadas por los objetos, las ideas son causadas por las impresiones, la asociación de ideas tiene una causa, a su vez la costumbre es causada, y estos ejemplos podrían multiplicarse. Si llegase a eliminarse de veras el principio de causalidad, no sólo se derrumbaría la metafísica, sino también toda la filosofía teórica y moral de Hume. No es ésta, empero, la cuestión sobre la que queremos llamar la atención (porque el tema nos llevaría al terreno de la crítica al sistema de Hume), sino más bien sobre la actitud general que caracteriza al pensamiento de nuestro filósofo. A la problemática razón escéptica, Hume contrapone el instinto y el elemento alógico, pasional y sentimental, portador de una seguridad irrefrenable y, por lo tanto, dogmática. La razón filosófica misma, que constituye una necesidad originaria de indagar, aparece en determinados momentos casi como una especie de instinto, también irrefrenable. En suma: parecería que en Hume la última palabra la tiene justamente el instinto, es decir, lo arracional, por no decir lo irracional, como antes manifestábamos. Lo lejos que se halla el empirismo de Hume con respecto al de Locke queda en evidencia a través de las dos afirmaciones siguientes, auténticamente representativas. Locke sostenía: «La razón tiene que ser nuestro juez último, y nuestra guía en todas las cosas.» Por lo contrario, Hume declara: «La razón es, y únicamente debe ser, esclava de las pasiones y en ningún caso puede reivindicar una función distinta a la de obedecer éstas.» Como puede apreciarse, si el empirismo se lleva hasta sus última consecuencias, choca contra límites infranqueables (por lo menos, ajustándose a la lógica interna que le es propia). A Kant le corresponderá la gran empresa de intentar avanzar por caminos nuevos, que permitan evitar los extremismos irracionalistas y escépticos, y también los extremismos de signo contrario, en que habían incurrido los sistemas racionalistas. Sin embargo, antes de llegar a Kant, hemos de estudiar dos pensadores atípicos, que no se ajustan a los esquemas característicos de la época moderna y de las líneas directrices que llevan hasta Kant. Dichos pensadores, anticipándose a otros tiempos, anuncian mensajes que resultan aún más modernos que la modernidad de su época. Asimismo, hemos de exponer una imagen general de la cultura y del pensamiento de la ilustración, de la cual los filósofos tratados hasta ahora fueron en cierto modo iniciadores o incluso representantes de importancia, y que el pensamiento de Kant expresa en una medida muy amplia