T1977-MDE-Torres-La disolucion - Repositorio UASB

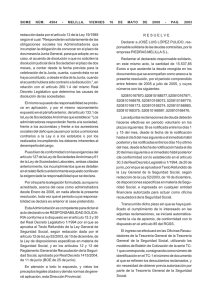

Anuncio