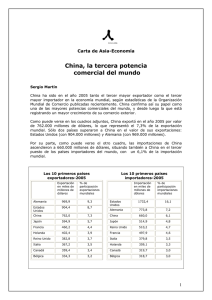

escuela superior politécnica del litoral instituto de ciencias

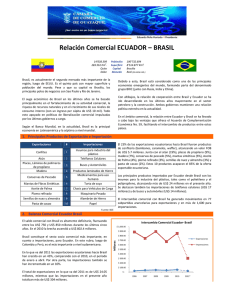

Anuncio